![]() Hat man die Absicht, sich dem „Venusberg-Bacchanal“ in „Tannhäuser“ (Paris 1861) aus balletthistorischer Sicht zu nähern, sieht man sich unversehens einer vielarmigen Hydra gegenüber. Jeder Arm des Monsters vertritt eine der so verschieden ausgerichteten Interessensgruppen in Sachen des Komponisten Richard Wagner. Hat man sich einmal mit einiger Mühe zwischen Skylla und Charybdis der Sachlage – um eine weitere Metapher der griechischen Mythologie zu bemühen – durchgekämpft, kommt man zu der doch überraschenden Erkenntnis: Nicht nur haben sich fast alle namhaften ChoreografInnen mit dieser Ballettszene auseinandergesetzt, deren Aneinanderreihung ergibt auch ein Panorama der so verschiedenen ästhetischen und stilistischen Tanzrichtungen von mehr als 160 Jahren!

Hat man die Absicht, sich dem „Venusberg-Bacchanal“ in „Tannhäuser“ (Paris 1861) aus balletthistorischer Sicht zu nähern, sieht man sich unversehens einer vielarmigen Hydra gegenüber. Jeder Arm des Monsters vertritt eine der so verschieden ausgerichteten Interessensgruppen in Sachen des Komponisten Richard Wagner. Hat man sich einmal mit einiger Mühe zwischen Skylla und Charybdis der Sachlage – um eine weitere Metapher der griechischen Mythologie zu bemühen – durchgekämpft, kommt man zu der doch überraschenden Erkenntnis: Nicht nur haben sich fast alle namhaften ChoreografInnen mit dieser Ballettszene auseinandergesetzt, deren Aneinanderreihung ergibt auch ein Panorama der so verschiedenen ästhetischen und stilistischen Tanzrichtungen von mehr als 160 Jahren!

Die hohe Qualität vieler choreografischer Realisierungen der Eingangsszene der Pariser „Tannhäuser“-Fassung – um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, die aktuelle, seit Mai in Wien zu sehende Version dieser Eingangsszene zählt wohl nicht zu den gelungenen – überrascht umso mehr, als man – und das gilt für die Vergangenheit ebenso wie für heutige Produktionen dieses Werks – den Eindruck gewinnt, dass man die unter verschiedenartigstem Druck entstandene knapp viertelstündige – als „Venusberg-Bacchanal“ – bezeichnete Tanzszene weder im täglichen Opernbetrieb noch bei den heute tätigen RegisseurInnen als Bereicherung gegenüber der Dresdner Fassung des Werks von 1845 ansieht, sondern als Fremdkörper und somit als zu bekämpfenden Feind.

Dieses Feindbild gründet auf dem oft wiedergegebenen, aber nicht zutreffenden Narrativ, diese Ballettszene sei „schuld“ gewesen an dem Tumult der Uraufführung, die von abschätzigem Gelächter, Zwischenrufen und einem Pfeifkonzert begleitet wurde und auch für den Abbruch der Aufführungsreihe nach der dritten Vorstellung verantwortlich war.

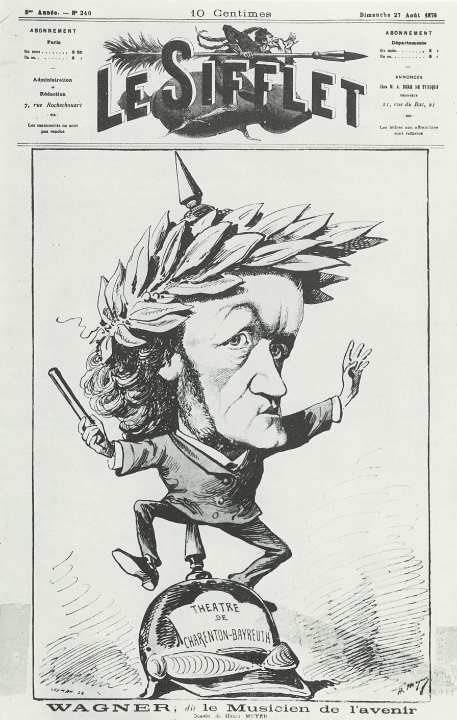

Im Folgenden soll auf diese Überlieferung eingegangen und nach den Gründen des Geschehens gesucht werden. Die daraus ableitbare These lautet: Das Geschehen – an sich weit perfider als die tradierte Erzählung – resultiert keineswegs aus der Existenz des Bacchanals an sich, sondern vielmehr aus einer Vielzahl von Umständen. Die tumultartigen Ereignisse der Premiere werden hier als äußere Zeichen für grundlegende Veränderungen im Pariser Musiktheatergeschehen interpretiert, die sich entweder ankündigten oder vielleicht schon im Gange waren. Der Tumult wird als Zeichen der Verweigerung verstanden, das Werk eines „Deutschen“ an der Pariser Opéra zu akzeptieren, zumal Wagner nicht gewillt war, sich an die dort geltenden Spielregeln zu halten. Die Opéra stand dazu der Einflussnahme von außen – „Tannhäuser“ war bekanntlich durch eine kaiserliche Order an das Haus gekommen – überaus kritisch gegenüber. Was letztlich auf dem Spiel stand, war die Strahlkraft von Paris als musiktheatralisches Zentrum Europas. Die 16 Jahre, die zwischen der Dresdner Uraufführung von „Tannhäuser“ (unter dem Titel „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“) und der Pariser Fassung (unter dem Titel „Tannhauser“) 1861 liegen, geben Auskunft über eine Entwicklung, in der es, mit Wagner als erstem Vertreter eines deutschen „Zukunftskomponisten“, um verschiedenartige künstlerische Auffassungen von Musiktheater in den kulturellen Räumen Frankreich und Deutschland geht. Diese brachten auch einen Schwund des „alten“ französischen Einflusses mit sich. Trotz dieser Entwicklung war für Wagner 1861 Paris noch immer der Ort, an dem es für ihn galt, seine Werke erfolgreich aufgeführt zu wissen.

Pariser Medienspektakel, initiiert von einer Wienerin

Selbst ein detaillierter Blick lässt den festgehaltenen Befund und somit die Ursachen für die tumultuösen Pariser Ereignisse nur schwer erkennen. Was man wahrnimmt, ist das vom Hauch der Skurrilität umnebelte Theaterspektakel, eine von der ersten Pariser Gesellschaft mit entsprechender Allüre ausgetragene theatralische Inszenierung, die ihre Besonderheit daraus bezieht, dass ihre Spieler Vertreter ebendieser Gesellschaft selbst sind. Das Ensemble der Performer setzt sich vom Kaiser abwärts aus Verantwortlichen aller involvierten Sparten zusammen: den führenden KünstlerInnen der Stadt, aus Theaterleuten, den Abonnenten der Opéra, aus den BetreiberInnen führender Salons, aus Vertretern politischer Parteien, den AnhängerInnen beziehungsweise GegnerInnen der in Paris geliebten oder nicht beliebten Nationen. Diesen Gruppenvertretern wird als zentraler Part eine einzelne Person – der „Provokateur“ – gegenübergestellt, eine Rolle, die, weil er sich selbst zu spielen hat, ebenso erwartungsgemäß wie glänzend von Wagner verkörpert wird. Abgesehen davon, dass seine Musik schon längst Gegnerschaft provoziert hat, hielt „der Deutsche“ die aufgeheizte Stimmung durch entsprechende Wortspenden, Zeitungsmeldungen, strikte Weigerungen und Proteste geschickt am Köcheln. Dass es im Grunde eine Wienerin war, Fürstin Pauline Metternich, die Ehefrau des österreichischen Botschafters in Paris, die den Provokateur in diese Position an die Opéra gebracht hatte, ist bekannt. Die Enkelin des legendären Staatskanzlers hatte die Bekanntschaft mit Wagner schon in Wien gemacht, als dieser, von Franz Liszt promotet, im Palais ihres Großvaters am Rennweg zu Gast war.

Rückblickend gesehen, gibt es in dem spektakulären Spiel um die Oper jedoch zwei bis heute stumm gebliebene Verlierer; kurioserweise sind es ebenjene, die auch heute noch für den Tumult verantwortlich gemacht werden, die jedoch wohl am wenigsten Schuld an dem Geschehen haben: Es sind dies das Ballettensemble der Opéra sowie Lucien – nicht Marius! – Petipa, der die Choreografie der Ballettszene in „Tannhäuser“ erstellte. Die Gegebenheiten sind umso grotesker, als die getanzte Realisierung weder zur Aufführungszeit noch danach nüchtern und ohne Vorurteile betrachtet wurde, ihr Erscheinungsbild also für eine Evaluierung niemals zur Debatte stand.

Zuallererst: Lucien Petipa – der Choreograf von 1861

Zu all den Choreografen, die – heute fast vollkommen unbeachtet – im 19. Jahrhundert überaus erfolgreich in leitenden Funktionen an der Opéra agierten, gehört Lucien Petipa (1815–1898). Der Sohn von Antoine und Bruder von Marius Petipa war nicht nur führender Danseur noble des Balletts der Opéra – er kreierte die Partie des Albrecht in „Giselle“ – und der geschätzte Partner der bekannten romantischen Ballerinen gewesen, sondern (seit 1860) erster Ballettmeister der Opéra. Darüber hinaus galt er als Experte für die Choreografie der Ballettszenen, die seit den späten 1820er-Jahren für das dramaturgische Konzept einer Oper in Paris obligatorisch waren. Ausgangspunkt dafür war ursprünglich die Überzeugung gewesen, dass es sich bei Gesang und Tanz um gleichrangige künstlerische Manifestationen des Menschen handle, die entweder ergänzend oder kontrastierend herangezogen werden konnten. Tanzszenen wurden dramaturgisch gesehen im Fortgang der Opernhandlung als Mittel für einen Ebenenwechsel eingesetzt, sie wurden als Klimax eines Akts herangezogen, als verzögerndes Element oder aber, und wichtiger noch, als Rückzugsraum, in den – so etwa Robert in der modellgebenden Szene in Giacomo Meyerbeers „Robert le diable“ 1831 – der Held in eine (Traum-)Welt beziehungsweise in die eigene Psyche hinabzutauchen vermag. Dieses Modell hatte nicht nur für das französische Musiktheater, sondern auch für die Kunstgattung Ballett Narrative eröffnet, die glaubhaft auf eine Bühne zu bringen für nicht möglich gehalten wurde.

Gegen die Jahrhundertmitte hatte sich in allen maßgeblichen Bereichen des Opernbetriebs die Haltung gegenüber dem Ballett geändert. War ab den späten 1820er-Jahren ein Sujet gefunden worden – das Gegeneinander von realer und irrealer Welt –, das idealiter mit den Mitteln des Balletts auf die Bühne gebracht werden konnte, so führte in der fortschreitenden Zeit der Verlust der Themenrelevanz eine Verselbstständigung besagter Mittel mit sich. Mehr und mehr wurde das ursprünglich geforderte inhaltliche Zusammenwirken von Gesang- und Tanzhandlung vergessen, bis schließlich die Ballettszene als bloße „Nummer“ verblieb. Damit zerfiel das vormals zusammenwirkende Spannungsfeld aus Vertretern der Literatur, der Welt des Tanzes sowie dem Produktionsteam. Nunmehr vor allem als brillantes – weibliches – Handwerk gesehen, das dementsprechend männlichen Widerhall fand, verlor das Ballett aber in zunehmendem Maße an feuilletonistischer Unterstützung und damit auch an Präsenz im künstlerischen Schaffen der Stadt.

Gegen die Jahrhundertmitte hatte sich in allen maßgeblichen Bereichen des Opernbetriebs die Haltung gegenüber dem Ballett geändert. War ab den späten 1820er-Jahren ein Sujet gefunden worden – das Gegeneinander von realer und irrealer Welt –, das idealiter mit den Mitteln des Balletts auf die Bühne gebracht werden konnte, so führte in der fortschreitenden Zeit der Verlust der Themenrelevanz eine Verselbstständigung besagter Mittel mit sich. Mehr und mehr wurde das ursprünglich geforderte inhaltliche Zusammenwirken von Gesang- und Tanzhandlung vergessen, bis schließlich die Ballettszene als bloße „Nummer“ verblieb. Damit zerfiel das vormals zusammenwirkende Spannungsfeld aus Vertretern der Literatur, der Welt des Tanzes sowie dem Produktionsteam. Nunmehr vor allem als brillantes – weibliches – Handwerk gesehen, das dementsprechend männlichen Widerhall fand, verlor das Ballett aber in zunehmendem Maße an feuilletonistischer Unterstützung und damit auch an Präsenz im künstlerischen Schaffen der Stadt.

Was die Werkkonzeption der Oper betraf, so hielt es die Opéra aber weiterhin für ein ungeschriebenes Gesetz: Eine Oper hatte im II. oder III. Akt eine Ballettszene zu beinhalten. Alle Komponisten hatten sich diesem Wunsch zu beugen, hatten sogar, wie das Beispiel Giuseppe Verdi zeigt, für ihre Pariser Fassungen Ballett zu integrieren. Lucien Petipa hatte diesbezüglich mit folgenden Komponisten gearbeitet: Charles Gounod („La Nonne sanglante“, 1854, „La Reine de Saba“, 1862), Verdi (die Pariser Fassungen von „Les Vêpres siciliennes“, 1855, „Le Trouvère“, 1857, „Don Carlos“, 1867), Daniel Franҫois Esprit Auber („Le Cheval bronze“, 1857) und Gioachino Rossini („Sémiramis“, 1860).

Stationen eines Szenarios

Am 12. März 1860 hatte den Direktor der Opéra, Alphonse Royer, die kaiserliche Order erreicht, Wagners „Tannhäuser“ herauszubringen. Das Ringen um das Werden der Pariser Fassung ist bekannt, im Folgenden seien in aller Kürze die wichtigsten Haltepunkte genannt. (Siehe dazu: Carolyn Abbate, „The ‚Parisian‘ Tannhäuser“, Dissertation, Princeton University 1984.) Wagner kannte sehr wohl die Aufführungsusancen der damals noch in der Rue Le Pelletier beheimateten Opéra. Dem Wunsch Royers, seinem Werk im II. Akt der Oper eine Tanzszene hinzuzufügen, antwortet der Komponist („Journal des débats“, 23. Juli 1860) abschlägig. Sein Artikel wird als Affront angesehen. Der Direktor bleibt bei seinem Wunsch, der Komponist geht nicht darauf ein, sein Plan ist es, die bereits existierende – mit einer kurzen Tanzszene in Verbindung stehende – Eingangspassage der Oper, „Venusberg“, zu erweitern. Der zuständige Choreograf Petipa informiert den Komponisten darüber, dass er im Falle des Bestehens auf dieser Platzierung nicht mit den ersten Kräften des Hauses rechnen könne. Diese befänden sich zu jenem Zeitpunkt noch nicht im Hause. Wagner zeigte sich dadurch unbeeindruckt. Royer wiederum kann das Vorhaben Wagners nicht akzeptieren, er macht einen Alternativvorschlag. Man könne – und dies ist in anderen Opernhäusern, etwa der Mailänder Scala, durchaus der Fall – zwischen den Akten ein Divertissement tanzen lassen oder das gerade von Petipa in Arbeit befindliche einaktige Ballett „Graziosa“ zu Musik von Théodore Labarre im Anschluss an die Oper aufführen. Wagner geht zunächst auf letzteren Vorschlag ein, allerdings unter der Bedingung, die ersten drei Vorstellungen ohne eine solche Ergänzung zu spielen.

Wagner (Brief an Mathilde Wesendonck, 10. April 1860) bleibt bei seiner Absicht, die Eingangsszene der Oper zu erweitern, er spricht dabei sogar von einer diesbezüglichen Schwäche der Dresdner Fassung. Der Brief beinhaltet Überlegungen zur Szene sowie auch ein neues Szenario, das weder mit der früheren Dresdner noch der späteren Pariser Fassung ident ist. Gegenüber Dresden ist sie durch die Personnage erweitert, insbesondere durch die nordische Sagenfigur des Strömkarl. Wagner entwirft ein weiteres Szenario, das durch zusätzliche Beteiligte („mythologisches Gesindel“, wie Wagner sie nennt) bereichert wird. Insgesamt als detaillierter und „farbiger“ angesehen, beinhaltet das Szenario auch Wagners Vorstellungen von Bewegungsabläufen sowie zweier Tableaux vivants („Der Raub der Europa“ und „Leda und der Schwan“), die im Bühnenhintergrund erscheinen sollen. Nach bereits existierenden, von der Opéra nicht akzeptierten Übersetzungsversuchen erarbeitet Wagner mit dem legendären Charles Nuitter (der spätere Archivar der Opéra und Librettist, etwa von „Coppélia“) eine Übersetzung des „Tannhäuser“-Librettos. Die Klavierproben sind bereits im Gange, da erkrankt der Komponist, der Uraufführungstermin wird von Dezember auf Jänner verschoben. Während sechs Wochen soll das Bacchanal komponiert und auf die Bühne gestellt werden.

Wagner (Brief an Mathilde Wesendonck, 10. April 1860) bleibt bei seiner Absicht, die Eingangsszene der Oper zu erweitern, er spricht dabei sogar von einer diesbezüglichen Schwäche der Dresdner Fassung. Der Brief beinhaltet Überlegungen zur Szene sowie auch ein neues Szenario, das weder mit der früheren Dresdner noch der späteren Pariser Fassung ident ist. Gegenüber Dresden ist sie durch die Personnage erweitert, insbesondere durch die nordische Sagenfigur des Strömkarl. Wagner entwirft ein weiteres Szenario, das durch zusätzliche Beteiligte („mythologisches Gesindel“, wie Wagner sie nennt) bereichert wird. Insgesamt als detaillierter und „farbiger“ angesehen, beinhaltet das Szenario auch Wagners Vorstellungen von Bewegungsabläufen sowie zweier Tableaux vivants („Der Raub der Europa“ und „Leda und der Schwan“), die im Bühnenhintergrund erscheinen sollen. Nach bereits existierenden, von der Opéra nicht akzeptierten Übersetzungsversuchen erarbeitet Wagner mit dem legendären Charles Nuitter (der spätere Archivar der Opéra und Librettist, etwa von „Coppélia“) eine Übersetzung des „Tannhäuser“-Librettos. Die Klavierproben sind bereits im Gange, da erkrankt der Komponist, der Uraufführungstermin wird von Dezember auf Jänner verschoben. Während sechs Wochen soll das Bacchanal komponiert und auf die Bühne gestellt werden.

Ein Team: Richard Wagner, Charles Nuitter und Lucien Petipa

Das Szenario, das letztlich von Petipa realisiert wird, war in Zusammenarbeit zwischen Wagner, Nuitter und dem Choreografen selbst entstanden. Erst nach der Erstellung eines etwas reduzierteren neuerlichen Szenarios wird mit der Komposition dafür (ab Mitte Dezember 1860) begonnen. Vorherrschende Charakterisierungen für die zweiteilige Anlage sind: für den ersten Teil Tänze wie „danse voluptueuse“ oder „danse lascive“, dazu „melée de tous, danse frénétique“, sogar ein „cancan mythologique“, im zweiten Teil setzt mit dem Auftritt dreier Grazien eine Beruhigung des Geschehens ein.

Im Rahmen eines Interviews für das „Journal des débats“ (21. April 1895), das Petipa anlässlich der Wiederaufnahme von „Tannhäuser“ 1895 mit neuer Choreografie der Italienerin Virginia Zucchi gab, erinnert sich der Choreograf an seine Arbeit vor mehr als 30 Jahren: „Wagner wohnte damals in der Rue d’Aumale, als ich zusammen mit M. Nuitter erstmals mit ihm zusammentraf. Er sollte das Bacchanal komponieren. Er wollte mir die einzelnen Stücke zu Gehör bringen und mich über seine Intentionen, die Choreografie betreffend, informieren. Bei unserer Ankunft setzte er sich ans Klavier. Er spielte mitreißend und in einem nicht zu beschreibenden Furor.“ Wagner schlug dabei mit den Händen, so Petipa, auf das Klavier ein, schreiend rief er die Auftritte der Gruppen, wobei ihm daran gelegen war, die Intensität und das Delirium des Geschehens zu evozieren. Etwa: „Auftritt der Faune und Satyrn“ oder „das Chaos ist auf seinem Höhepunkt“. Während einer Reihe unglaublicher Akkorde schrie er: „Ein Donnerschlag, wir sind alle tot.“

Nach dieser Schilderung, so der Bericht, offerierte Petipa „ein großes Blatt Papier, auf dem die Taktziffern und die Phasen des Bacchanals angegeben sind“. Es enthält 14 Episoden und lautete wie folgt (Abbate, S. 436, 437):

- Der Vorhang hebt sich. 12 Takte (très animé) – sinnlicher Tanz der Nymphen. Sie rufen die jungen Leute. Diese kommen aus den Kulissen herunter

- 12 Takte – Ensembletanz.

- 12 Takte – Aus dem Hintergrund tritt eine neue Gruppe auf. Entrée der Bacchantinnen.

- 16 Takte – Bacchanal. Frenetischer Tanz.

- 16 oder 24 Takte – Tanz von Sinnlichkeit dominiert. Die Nymphen leiten die Aktion.

- 16 Takte – Hemmungslosigkeit. Männer kommen hinzu. Zugleich treten andere Gruppen von Faunen, Satyrn etc. ebenfalls aus dem Bühnenhintergrund auf.

- 24 oder 32 Takte – Das Delirium steigert sich. Schreie, Freudengebrüll.

- 26 bis 30 Takte – Wüstes Getrampel. Die Faune und Satyrn reißen alles mit sich. Crescendo continuel.

- 16 Takte – Höhepunkt des Deliriums und des Chaos.

- (¾ molto moderato) 16 oder 24 Takte – Amoretten fliegen herbei. Sie schießen Pfeile auf die Gruppe und besänftigen deren Wut. Auf das Delirium folgt Liebessehnsucht. Die Nymphen und die jungen Leute ziehen sich langsam in die Kulissen zurück. Die Bacchantinnen gehen ebenfalls ab.

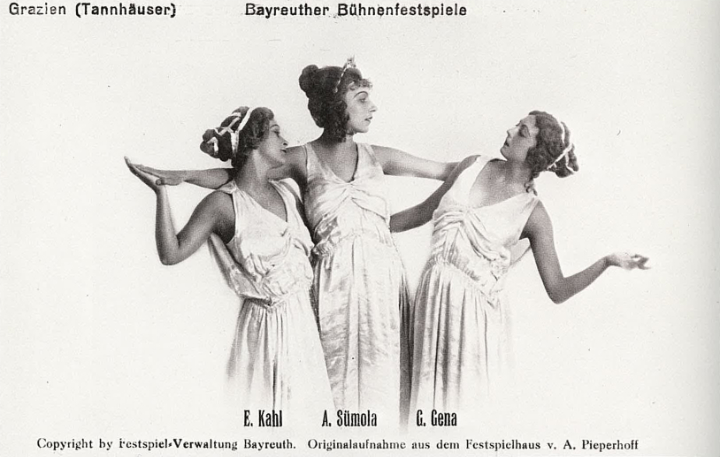

- 32 Takte (dolce) – Auftritt der Venus und der drei Grazien, anmutige Göttinnen. Es herrscht Ruhe. Tanz der Grazien, sie werden von dem Gesang der unsichtbaren Sirenen begleitet.

- 32 Takte – Tanzsequenz der Grazien und der anderen Göttinnen.

- 32 Takte – Noch immer herrscht eine langsame und sanfte Bewegung vor. Rosenfarbiger Nebel macht den Bühnenhintergrund unsichtbar.

- 32 Takte – Die Grazien gehen ab. Ende des Tanzes.

Der Meinung des Verfassers des Interviews nach handelt es sich bei diesem Szenario um eine – mittlerweile verschollene – Abschrift aus dem Besitz von Nuitter.

Spekulationen zu Petipas Choreografie

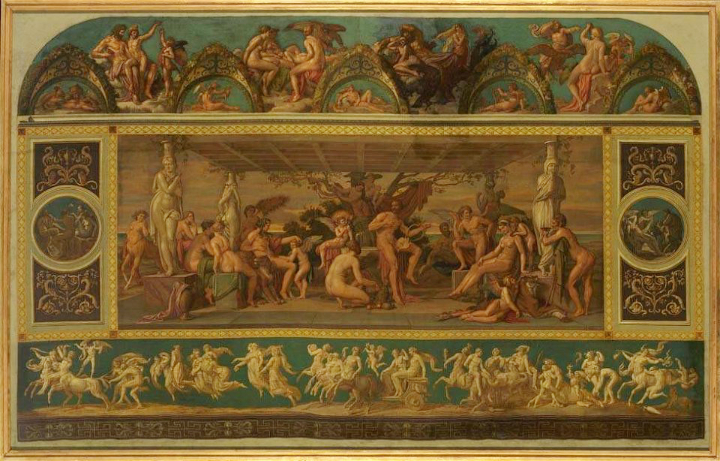

So wertvoll dieses Szenario nicht nur für die musikalische Struktur des Bacchanals auch sein mag, so sagt es nicht das Geringste über die Gestaltung der Choreografie aus. Wagners Vorstellung des Bewegungsgeschehens orientierte sich offenbar an Bildern des Malers Bonaventura Genelli: „Ich möchte gerne Genelli’sche Aquarelle zur Hand haben: der hat diese mythologischen Wildheiten sehr anschaulich gemacht“ (Brief an Wesendonck, 10. April 1860). Wagners Bemerkung, er habe dem Choreografen Anweisungen dazu gegeben, ist als überraschend unqualifizierte Äußerung eines Komponisten zu sehen, der es als Theatermann eigentlich besser hätte wissen müssen. „Natürlich muss ich hier alles selbst erfinden, um dem Balletmeister die kleinste Nüance vorschreiben zu können: gewiss ist aber, dass nur der Tanz hier wirken und ausführen kann: aber welcher Tanz!“ (Brief an Wesendonck, 10. April 1860). Dass mit Wagners Aussagen an sich mit äußerster Zurückhaltung umzugehen ist, zeigt auch die in seinem 1869 erschienenen Aufsatz „Über das Dirigieren“ (S. 62), in dem er einmal mehr Petipas künstlerische Fähigkeiten anzweifelt.

So wertvoll dieses Szenario nicht nur für die musikalische Struktur des Bacchanals auch sein mag, so sagt es nicht das Geringste über die Gestaltung der Choreografie aus. Wagners Vorstellung des Bewegungsgeschehens orientierte sich offenbar an Bildern des Malers Bonaventura Genelli: „Ich möchte gerne Genelli’sche Aquarelle zur Hand haben: der hat diese mythologischen Wildheiten sehr anschaulich gemacht“ (Brief an Wesendonck, 10. April 1860). Wagners Bemerkung, er habe dem Choreografen Anweisungen dazu gegeben, ist als überraschend unqualifizierte Äußerung eines Komponisten zu sehen, der es als Theatermann eigentlich besser hätte wissen müssen. „Natürlich muss ich hier alles selbst erfinden, um dem Balletmeister die kleinste Nüance vorschreiben zu können: gewiss ist aber, dass nur der Tanz hier wirken und ausführen kann: aber welcher Tanz!“ (Brief an Wesendonck, 10. April 1860). Dass mit Wagners Aussagen an sich mit äußerster Zurückhaltung umzugehen ist, zeigt auch die in seinem 1869 erschienenen Aufsatz „Über das Dirigieren“ (S. 62), in dem er einmal mehr Petipas künstlerische Fähigkeiten anzweifelt.

Als Choreograf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Petipa, dem höchstes handwerkliches Können zugestanden werden kann, in Systeme und Ordnungen eingebunden, die er – ganz ähnlich wie die musikalischen Mittel für einen Komponisten der Zeit – kaum verlassen kann. Dies gilt vor allem für die geforderte Personnage, es sind Bacchantinnen, Nymphen, Faune, Satyrn, Amoretten, junge Leute, drei Grazien. Die diesen Tänzerfächern – das groteske und das Charakterfach – zugeordneten Bewegungswelten sind strikt vorgegeben. (In diesem Zusammenhang sei festgestellt, dass es andere Künstler der Zeit gab – etwa Edgar Degas –, die sich jahrzehntelang mit größter Anerkennung mit ebenjenen Ordnungsprinzipien des klassischen Tanzes auseinandersetzten, die Wagner samt ihren Vertretern verhöhnte.)

Die in dem oben genannten Interview geäußerten Kommentare Petipas zeigen denn auch, wie er versuchte, der Besonderheit der Musik mit einem eher ungewöhnlichen Bewegungsvokabular sowie elaboraten Gruppenkonfigurationen zu begegnen. Petipa gibt dabei Details der Zusammenarbeit mit dem Komponisten preis: So reagiert er etwa auf Wagners Idee, einen „cancan mythologique“ auf die Bühne zu bringen, mit der Überzeugung, dass solche Tänze sofort Assoziationen zu Jacques Offenbach hervorrufen würden. Dabei bezieht er sich selbstverständlich auf die nur zwei Jahre vorher uraufgeführte Opéra-bouffon „Orphée aux enfers“, worin der Cancan als Teil eines karikierenden Blicks auf die damalige Pariser Gesellschaft heranzogen wurde.

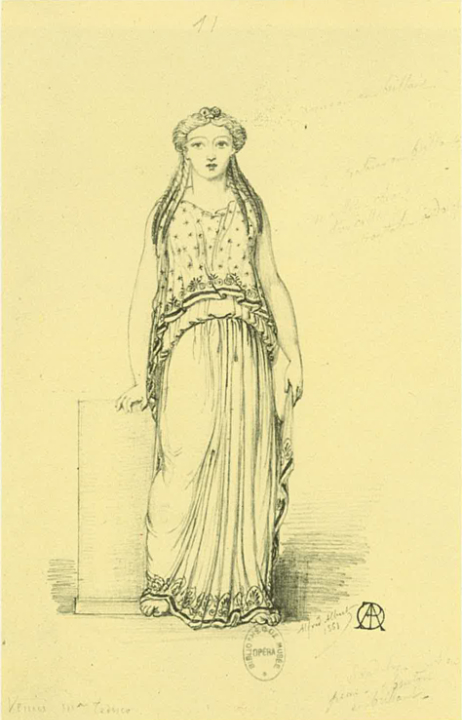

Hervorzuheben ist Petipas Bewegungskonzept für die Grazien. „Für die Gruppe der drei Grazien, die das sinnliche Geschehen des ersten Teils zu kalmieren halfen, ging ich“, so berichtet Petipa, „in den Louvre, kopierte mir antiken Marmor; ich habe sogar das Dessin beibehalten“. Nicht ausgeführt blieben die geplanten „tableaux vivants“, wohingegen der Choreograf selbst seine Gruppenformationen weniger als fortlaufende Bewegung als „vielmehr als tableaux vivants“ bezeichnte, woraus zu schließen ist, dass das Hauptaugenmerk auf den Konfigurationen der TänzerInnen lag.

Petipa erinnert sich auch, dass der Komponist bei der täglichen Probenarbeit nicht leicht im Umgang war: „Bei den Proben platzierte er sich im Fond des Theaters. Wenn er nach vorn zum Orchester gehen wollte, um den Künstlern eine Bemerkung zu geben, nahm er nicht den Weg über den Gang, er kletterte über die Sitze, bewegte sich auf den Händen mehr als auf den Beinen, und riskierte damit, Arme und Beine zu verletzen. Eines Tages ging er so nahe an die Rampe, dass er sich verbrannte …“ Und der Choreograf resümiert, der Komponist sei mit seiner – Petipas – Arbeit zufrieden gewesen. „Und er war nicht leicht zufriedenzustellen. Was für ein Teufel von einem Mann!“

Die schrittweise Demontage der Pariser „Tannhäuser“-Produktion

Hatten sich die Proben (seit September 1860) – laut Wagner – sehr gut angelassen, so verschlechterte sich die Atmosphäre seit den Orchesterproben. Grund dafür war die für Wagner völlig unakzeptable Arbeit des Dirigenten Pierre-Louis Dietsch. Der im Februar geäußerte Wunsch des Komponisten, die Aufführungen selbst leiten zu dürfen, scheiterte einmal mehr an einer Usance der Opéra, wonach der Komponist sein Werk nicht selbst zu leiten habe. Zu den positiven Gewohnheiten des Hauses gehörte es, über die Probenarbeit sowie die Aufführungen selbst gleichsam Buch zu führen. Dies lässt es nun zu, die Ereignisse Schritt für Schritt nachvollziehen zu können. Während einige Wagner-Biografen diese Aufzeichnungen auch antisemitisch auslegten, schildert Georges Servières – auch er Wagnerianer – in seiner Schrift „‚Tannhæuser‘ à l’Opéra en 1861“, Paris 1895, eher wertfrei die Vorkommnisse. Dadurch kann festgestellt werden, dass sich das „Tannhäuser“-Desaster über drei Vorstellungen hinzog und sich immer mehr zuspitzte. Bemerkenswert daran ist, dass die Störenden jeder der insgesamt drei Vorstellungen offenbar einer jeweils anderen Publikumsschicht angehörten!

Hatten sich die Proben (seit September 1860) – laut Wagner – sehr gut angelassen, so verschlechterte sich die Atmosphäre seit den Orchesterproben. Grund dafür war die für Wagner völlig unakzeptable Arbeit des Dirigenten Pierre-Louis Dietsch. Der im Februar geäußerte Wunsch des Komponisten, die Aufführungen selbst leiten zu dürfen, scheiterte einmal mehr an einer Usance der Opéra, wonach der Komponist sein Werk nicht selbst zu leiten habe. Zu den positiven Gewohnheiten des Hauses gehörte es, über die Probenarbeit sowie die Aufführungen selbst gleichsam Buch zu führen. Dies lässt es nun zu, die Ereignisse Schritt für Schritt nachvollziehen zu können. Während einige Wagner-Biografen diese Aufzeichnungen auch antisemitisch auslegten, schildert Georges Servières – auch er Wagnerianer – in seiner Schrift „‚Tannhæuser‘ à l’Opéra en 1861“, Paris 1895, eher wertfrei die Vorkommnisse. Dadurch kann festgestellt werden, dass sich das „Tannhäuser“-Desaster über drei Vorstellungen hinzog und sich immer mehr zuspitzte. Bemerkenswert daran ist, dass die Störenden jeder der insgesamt drei Vorstellungen offenbar einer jeweils anderen Publikumsschicht angehörten!

Nachdem spätestens seit Märzbeginn die Pariser Presse die letzten Proben täglich mit ironischen „bon mots“ sowie Karikaturen begleitet hatte, fand die mit größter Spannung erwartete Premiere am 13. März 1861 vor einem weitgehend geladenen Publikum statt. Die Zusammensetzung dieses Publikums – samt den ihm zugewiesenen Sitzplätzen akribisch namentlich festgehalten – gibt Zeugnis davon, welche Wichtigkeit Paris der Premiere der Wagner-Oper beimaß. Aus der erhaltenen Sitzordnung ist aber nicht nur herauszulesen, wer wo saß, sondern auch wer neben wem saß; die Sitzordnung hält auch fest, welche Professionen in Gruppen zusammensaßen. Daraus ist wiederum zu schließen, wo der Tumult – es war zunächst hämisches Gelächter – seinen Anfang nahm. Die herausragenden Komponisten der Stadt waren jedenfalls vertreten: Hector Berlioz, Charles Gounod, Fromental Halévy, Daniel-Franҫois-Esprit Auber, Félicien David, Jacques Offenbach, Léon Kreutzer. Unter den Literaten sind Théophile Gautier, Hector Roqueplan, Albéric Second. Dazu ein Block von Journalisten. Wagner hat in der Loge des Direktors Platz genommen. Die Unruhe begann nicht etwa während oder nach der „Venusberg“-Szene, sondern erst im II. Akt. Das anfängliche Gemurmel ging offenbar von den im Parterre sitzenden Journalisten aus, es folgte Gelächter, dann Pfiffe. Der Lärm steigerte sich während des Wettstreits der Sänger, daraus wurde schließlich ein Tumult, da das in diesem Akt erwartete Ballett ausblieb.

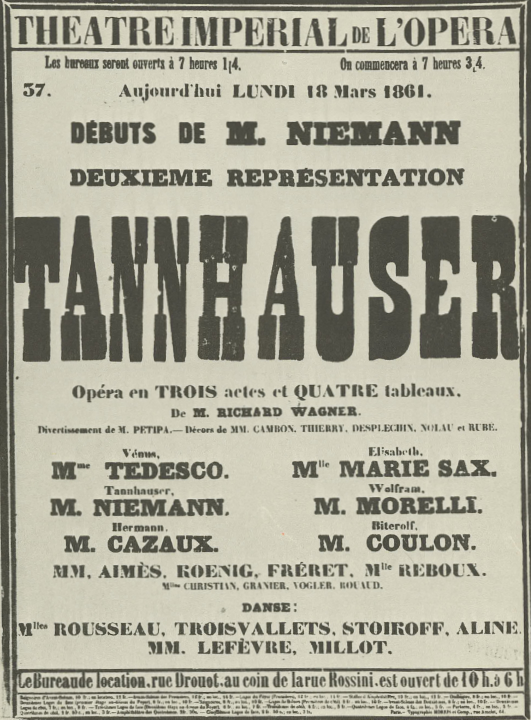

Die zweite Vorstellung am 18. März 1861 war wegen einer Unpässlichkeit des Sängers der Titelrolle, Albert Niemann, verschoben worden. Offenbar waren erst jetzt vermehrt Abonnenten und Mitglieder des Jockey Club im Publikum. Eine Tochter von Franz Liszt, Blandine, teilt ihrem Vater brieflich die Ereignisse dieser Vorstellung mit. „Alles ging gut bis in die Mitte des II. Akts. Der Kaiser trifft mit der Kaiserin ein. Die Sänger bleiben gespannt und sind elektrisiert: Mlle Sax [Elisabeth] spricht [sic] ihre Rolle stark, es gibt warmen Applaus. Da kommt ein Pfiff vom Rang, Bravos, Pfiffe. ,Hinaus mit der Kabale‘ schreit einer, und der Saal erhebt sich, um gegen den Pfeifenden zu protestieren. Großer Lärm, der Kaiser streicht seinen Bart, lächelt und hebt die Hände zum Klatschen, die Kaiserin schaut indigniert. Der II. Akt endet, und man applaudiert erneut. Im III. wird Morelli [Wolfram] sehr bewundert, Niemann, dem grässlichen Niemann, wird applaudiert bei jeder Pause seiner Arie; man pfeift, Bravos und erneut Pfiffe. Aber nun verdoppeln sich die Bravos, Niemann bedankt sich beim Publikum. Der Kampf dauert also bis zum Schluss.“

Die zweite Vorstellung am 18. März 1861 war wegen einer Unpässlichkeit des Sängers der Titelrolle, Albert Niemann, verschoben worden. Offenbar waren erst jetzt vermehrt Abonnenten und Mitglieder des Jockey Club im Publikum. Eine Tochter von Franz Liszt, Blandine, teilt ihrem Vater brieflich die Ereignisse dieser Vorstellung mit. „Alles ging gut bis in die Mitte des II. Akts. Der Kaiser trifft mit der Kaiserin ein. Die Sänger bleiben gespannt und sind elektrisiert: Mlle Sax [Elisabeth] spricht [sic] ihre Rolle stark, es gibt warmen Applaus. Da kommt ein Pfiff vom Rang, Bravos, Pfiffe. ,Hinaus mit der Kabale‘ schreit einer, und der Saal erhebt sich, um gegen den Pfeifenden zu protestieren. Großer Lärm, der Kaiser streicht seinen Bart, lächelt und hebt die Hände zum Klatschen, die Kaiserin schaut indigniert. Der II. Akt endet, und man applaudiert erneut. Im III. wird Morelli [Wolfram] sehr bewundert, Niemann, dem grässlichen Niemann, wird applaudiert bei jeder Pause seiner Arie; man pfeift, Bravos und erneut Pfiffe. Aber nun verdoppeln sich die Bravos, Niemann bedankt sich beim Publikum. Der Kampf dauert also bis zum Schluss.“

Bei der dritten Vorstellung (24. März 1861) war Wagner nicht mehr anwesend. Zunächst war man zuversichtlich gewesen, denn diesmal handelte es sich um ein Sonntagspublikum, doch wieder gibt es massive Störungen, Pfiffe, auch von besonderen Pfeifen (Mirlitons). Wieder Tumult. Am Tag darauf zieht Wagner in einem Schreiben (25. März) an den Direktor der Opéra sein Werk zurück. Am 4. April schickt der Komponist einen offiziellen Brief an das „Journal des débats“: „Die Opposition, die sich gegen den ‚Tannhäuser‘ gebildet hat, hat mir gezeigt, wie recht Sie hatten, als Sie mich zu Beginn dieser Affäre vom Weglassen des Balletts und anderen szenischen Konventionen vor den Abonnenten der Opéra gewarnt haben.“

Für Fürstin Metternich hatte die Angelegenheit insofern Konsequenzen, als die Republikaner sie ihre Feindschaft noch stärker spüren ließen. Im Übrigen organisierte sie eine Sammlung, mit deren Ertrag sie Wagners Pariser Schulden bezahlte. Im Gegenzug schrieb der Komponist, wie die Fürstin dies empfand, in seinen Memoiren in „wegwerfendem Ton“ über sie.

Der Weg zur Wiener Fassung des „Tannhäuser“

Mit der Pariser Fassung des „Tannhäuser“ als einem Fixpunkt des internationalen Opernrepertoires wurde das „Venusberg-Bacchanal“ eine Herausforderung für ChoreografInnen jeder stilistischen Richtung. Dass viele dieser Arbeiten, wie zu sehen sein wird, dermaßen positiv ausfielen, überrascht zwar auf den ersten Blick, stellt sich aber letztlich als mehr als logisch heraus. Im Zuge der ausgetragenen Gefechte waren zunächst zwei wesentliche, für die Tanzszene relevante Fakten unbeachtet geblieben. Dies betrifft zum einen ihre Form, zum anderen ihre Dramaturgie. Während letztere die bereits besprochene Ballettszenen-Idee der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert mustergültig auf die Bühne bringt, setzt sich ihr Aufbau aber weit vom 19. Jahrhundert ab. Die szenisch bewegte Welt des „Venusbergs“ wird als Gegenwelt zu der des Menschen evoziert, „funktionell als bewegter Tanzraum“ verstanden, in dem sich die Musik bemüht, „visuelle Eindrücke festzuhalten“.

Was die Auseinandersetzung für die ChoreografInnen besonders der Tanzmoderne so anziehend machte, ist, dass „Musik als Lebensform szenisch vorgeführt wird“. Größere musikalische „Themenkomplexe und Instrumentationstypen sind meist den Personen und Gruppen auf der Bühne strikt zugeordnet, werden also vom szenischen Vorgang selbst ‚hervorgerufen‘“. Dabei gehen Tableaus „fugenlos ineinander über“ (Reinhard Strohm). Die erstaunliche Bezeichnung der Szene als eine „symphonie dansée“ ist als musikalische Grundlage für Choreografie neu. Erst nach dem Aufkommen der Tanzmoderne nach der Jahrhundertwende vermag diese Bezeichnung den einzunehmenden Kurs für die szenische Lösung vorzugeben.

Was die Auseinandersetzung für die ChoreografInnen besonders der Tanzmoderne so anziehend machte, ist, dass „Musik als Lebensform szenisch vorgeführt wird“. Größere musikalische „Themenkomplexe und Instrumentationstypen sind meist den Personen und Gruppen auf der Bühne strikt zugeordnet, werden also vom szenischen Vorgang selbst ‚hervorgerufen‘“. Dabei gehen Tableaus „fugenlos ineinander über“ (Reinhard Strohm). Die erstaunliche Bezeichnung der Szene als eine „symphonie dansée“ ist als musikalische Grundlage für Choreografie neu. Erst nach dem Aufkommen der Tanzmoderne nach der Jahrhundertwende vermag diese Bezeichnung den einzunehmenden Kurs für die szenische Lösung vorzugeben.

Es wäre wohl vermessen zu behaupten, ein Choreograf oder eine Choreografin hätte in den folgenden vier Jahrzehnten – und das trifft auch schon für die Dresdner Fassung zu – das, was Wagner vorschwebte, realisieren können. Sie waren an das Handwerk des 19. Jahrhunderts, vor allem an den Nummerncharakter von Ballettszenen gewöhnt. Zu den bekanntesten dieser Choreografen gehörten: Paul Taglioni, Berlin 1856; der schon besprochene Lucien Petipa, auch Brüssel 1872; Marius Petipa, St. Petersburg 1874, 1878, 1899; August Bournonville, Kopenhagen 1875.

Lucile Grahn nimmt eine besondere Stellung in der Werkgeschichte des „Tannhäuser“ ein. Schon 1855 hatte die dänische Ballerina in München eine Aufführung choreografisch betreut, sie war auch für die 1867 entstandene Choreografie jener Vorstellung verantwortlich, die nach der Rückübersetzung des Librettos der Pariser Fassung in München zur Aufführung kam. Da die Wiener Fassung von 1875 auf dem Münchner Vorbild aufbaute, war es konsequenterweise auch Grahn, die diese Produktion – auch weil Wagner selbst hier anwesend war – betreute. Diese Wiener Fassung setzte neue Maßstäbe.

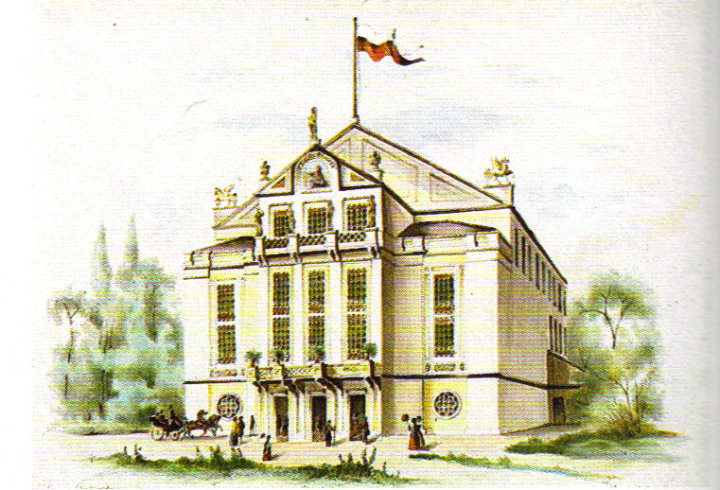

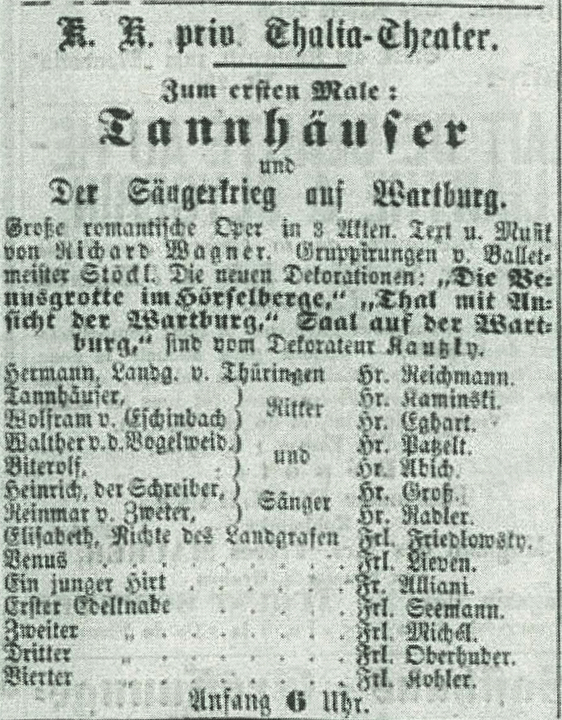

Selbstverständlich war „Tannhäuser“ in Österreich davor schon längst auf den Spielplänen verschiedenster Theater gestanden. Die allererste Begegnung mit dem Werk fand am 2. Jänner 1854 im Wiener Sophienbadsaal durch die Aufführung der Ouvertüre in einer „Concert-Soirée“ des aus diesem Anlass auf 54 Mitglieder verstärkten Orchesters des „Herrn Capellmeister Strauß“ statt. Drei Wochen nach diesem „Auftakt“ durch Johann Strauß Sohn gelangte am 20. Jänner 1854 die gesamte Oper am Ständischen Theater in Graz zur österreichischen Erstaufführung (für die „Gruppierungen“ war Ballettmeister Leonhard Hasenhut zuständig). Erst dreieinhalb Jahre später, am 28. August 1857, erfolgte die Wiener Erstaufführung des „Tannhäuser“ im Thalia-Theater (Gruppierungen: Ballettmeister Franz Xaver Stöckl), noch im selben Jahr wurde das Werk im Theater in der Josefstadt gegeben. Dass Johann Nestroy als ausgebildeter Opernsänger ein besonderes Interesse an der Novität hatte, versteht sich von selbst. „Tannhäuser. Zukunftsposse mit vergangener Musik und gegenwärtigen Gruppierungen in drei Aufzügen“ lautete der provokante Titel seiner Parodie des Werks (Musik: Carl Binder, Carl-Theater 1857).

Selbstverständlich war „Tannhäuser“ in Österreich davor schon längst auf den Spielplänen verschiedenster Theater gestanden. Die allererste Begegnung mit dem Werk fand am 2. Jänner 1854 im Wiener Sophienbadsaal durch die Aufführung der Ouvertüre in einer „Concert-Soirée“ des aus diesem Anlass auf 54 Mitglieder verstärkten Orchesters des „Herrn Capellmeister Strauß“ statt. Drei Wochen nach diesem „Auftakt“ durch Johann Strauß Sohn gelangte am 20. Jänner 1854 die gesamte Oper am Ständischen Theater in Graz zur österreichischen Erstaufführung (für die „Gruppierungen“ war Ballettmeister Leonhard Hasenhut zuständig). Erst dreieinhalb Jahre später, am 28. August 1857, erfolgte die Wiener Erstaufführung des „Tannhäuser“ im Thalia-Theater (Gruppierungen: Ballettmeister Franz Xaver Stöckl), noch im selben Jahr wurde das Werk im Theater in der Josefstadt gegeben. Dass Johann Nestroy als ausgebildeter Opernsänger ein besonderes Interesse an der Novität hatte, versteht sich von selbst. „Tannhäuser. Zukunftsposse mit vergangener Musik und gegenwärtigen Gruppierungen in drei Aufzügen“ lautete der provokante Titel seiner Parodie des Werks (Musik: Carl Binder, Carl-Theater 1857).

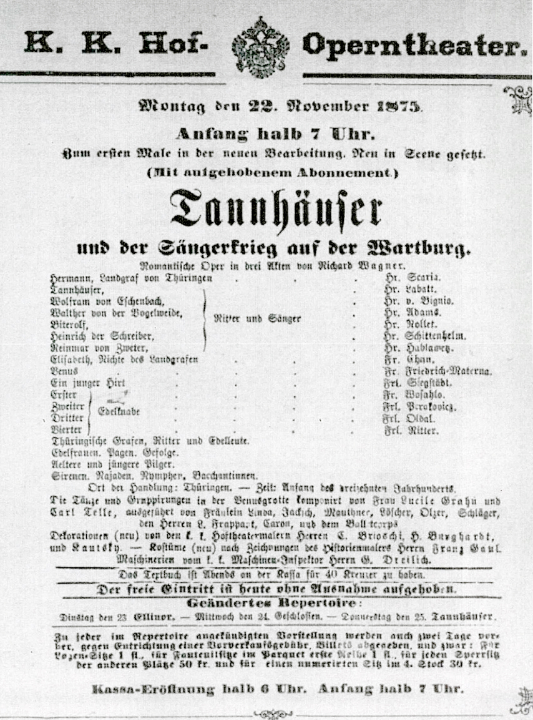

Auch die Hofoper hatte „Tannhäuser“ bereits zur Aufführung gebracht: 1859 war die Oper am Kärntnertortheater herausgekommen, 1870 folgte die Übernahme in das Haus am Ring, 1875 schließlich kam die schon festgehaltene Aufführung zustande. Hans Richter dirigierte, für die Choreografie war neben Grahn auch Carl Telle verantwortlich. Solistisch tanzten die Damen Bertha Linda, Amalie Jaksch, Henriette Mauthner, Leopoldine Löscher, Marie Olzer und Hedwig Schläger sowie die Herren Léon Frappart und Alfred Caron. Linda war in diesen Tagen vielbeschäftigt. Nicht nur tanzte sie am Tag nach dem „Tannhäuser“ die Titelrolle in Paul Taglionis „Ellinor“, sondern war am Tag vor der Premiere der Wiener Fassung der Wagner-Oper auch als Äbtissin Helene in „Robert der Teufel“ zu sehen! Damit konnte nicht nur das Publikum die beiden Tanzszenen gut miteinander vergleichen, Meyerbeer war ihm wiederum – so mochte Wagner denken –, wie schon 1861 in Paris, wo die 500. Vorstellung von „Robert“ gegeben worden war, nahegerückt.

Einlage

Die soeben genannte Erste Tänzerin der Hofoper Bertha Linda (siehe „Wiener Tanzgeschichten“: „Bertha Linda, die Sylvia vom Spittelberg“, 2. November 2018) heiratete nach ihrem Rückzug von der Bühne 1882 Hans Makart. Die Verbindungen des Wiener Malerfürsten zu Wagner sind hinlänglich bekannt. Das gilt für die tatsächlich stattgefundenen Begegnungen ebenso wie für die immer wieder geäußerte künstlerische Nähe zwischen dem Komponisten und dem Maler. Diese führten sogar zu der eher spöttisch gemeinten Charakterisierung der beiden: „Wagner sei ein Makart der Musik und Makart ein Wagner der Malerei.“ Der Wagner-Kenner Thomas Mann meinte dazu eher nüchtern, ihre Kunst sei ein und derselben zeitlichen und ästhetischen Herkunft.

Die soeben genannte Erste Tänzerin der Hofoper Bertha Linda (siehe „Wiener Tanzgeschichten“: „Bertha Linda, die Sylvia vom Spittelberg“, 2. November 2018) heiratete nach ihrem Rückzug von der Bühne 1882 Hans Makart. Die Verbindungen des Wiener Malerfürsten zu Wagner sind hinlänglich bekannt. Das gilt für die tatsächlich stattgefundenen Begegnungen ebenso wie für die immer wieder geäußerte künstlerische Nähe zwischen dem Komponisten und dem Maler. Diese führten sogar zu der eher spöttisch gemeinten Charakterisierung der beiden: „Wagner sei ein Makart der Musik und Makart ein Wagner der Malerei.“ Der Wagner-Kenner Thomas Mann meinte dazu eher nüchtern, ihre Kunst sei ein und derselben zeitlichen und ästhetischen Herkunft.

Persönliche Begegnungen zwischen Wagner und Makart gab es mehrere, am bekanntesten wohl das am 3. März 1875 zu Ehren Wagners veranstaltete Fest in Makarts Atelier in der Wiener Gußhausstraße. Und Makarts monumentale Bilder nicht nur dieser Jahre weisen sowohl hinsichtlich der abgebildeten Personnage wie des üppig-sinnlichen Duktus der Darstellungsweise verblüffende Ähnlichkeit auf mit der von Wagner angestrebten Atmosphäre der „Venusberg“-Szene. Dazu gehören das Skizze gebliebene „Bacchanal“ (1867) sowie die beiden Entwürfe für den Vorhang der Komischen Oper in Wien (später Ringtheater), die 1874 eröffnet wurde: „Bacchusfest“ (1873), und „Bacchus und Ariadne“ 1873/74.

Die „symphonie dansée“ des Bacchanals geht um die Welt

Eine Wende in der Geschichte der choreografischen Interpretationen der „Venusberg“-Szene bahnte sich durch Cosima Wagner an, die nach dem Tod des Komponisten 1883 für den Verlauf der Geschicke des Festspielhauses in Bayreuth verantwortlich war. Die Hinwendung zu der international bekannten Ballerina Virginia Zucchi war aber doch einigermaßen überraschend. Für die gelungene choreografische Gestaltung der Bayreuther Aufführung des „Tannhäuser“ 1891 war wohl Zucchis ausgeprägte dramatische Begabung ausschlaggebend, die vermuten ließ, dass sie die Szene den Intentionen Wagners gemäß gestalten konnte. In der Folge wurde Zucchi auch für die Aufführungen in Mailand 1891 und Paris 1895 beigezogen.

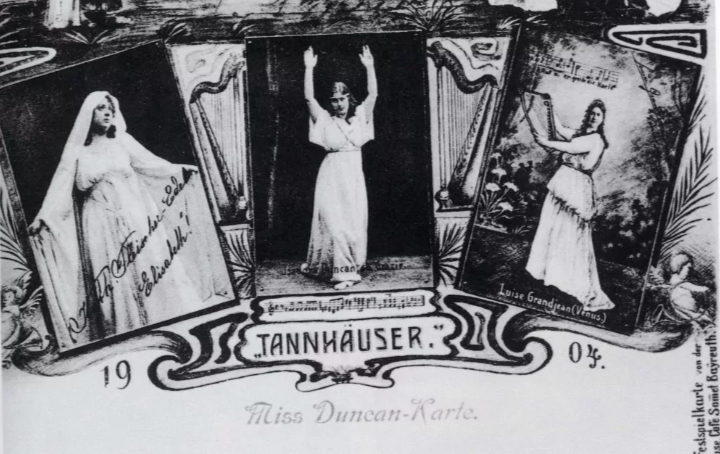

1904 gelang in Bayreuth ein zukunftsweisender Coup. Siegfried Wagner hatte die amerikanische Pionierin Isadora Duncan in München gesehen und konnte seine zunächst zögerliche Mutter Cosima von der künstlerischen Unabdingbarkeit eines Engagements der damals in aller Munde Befindlichen überzeugen. Man verpflichtete die „Zukunftstänzerin“ nach Bayreuth, wo sie die erste Grazie tanzte. Ihr emotional-intuitives Reagieren auf Musik, ihre sinnlichen, von keiner Körperordnung gefassten Tanzformen, war eine neue Art, Wagner zu begegnen. In Duncans Gedanken hatte die Begegnung wohl schon stattgefunden, denn es kann kein Zufall sein, dass sie ihre 1903 veröffentlichte „Vorlesung“ „The Dance of the Future“ / „Der Tanz der Zukunft“ nannte.

1904 gelang in Bayreuth ein zukunftsweisender Coup. Siegfried Wagner hatte die amerikanische Pionierin Isadora Duncan in München gesehen und konnte seine zunächst zögerliche Mutter Cosima von der künstlerischen Unabdingbarkeit eines Engagements der damals in aller Munde Befindlichen überzeugen. Man verpflichtete die „Zukunftstänzerin“ nach Bayreuth, wo sie die erste Grazie tanzte. Ihr emotional-intuitives Reagieren auf Musik, ihre sinnlichen, von keiner Körperordnung gefassten Tanzformen, war eine neue Art, Wagner zu begegnen. In Duncans Gedanken hatte die Begegnung wohl schon stattgefunden, denn es kann kein Zufall sein, dass sie ihre 1903 veröffentlichte „Vorlesung“ „The Dance of the Future“ / „Der Tanz der Zukunft“ nannte.

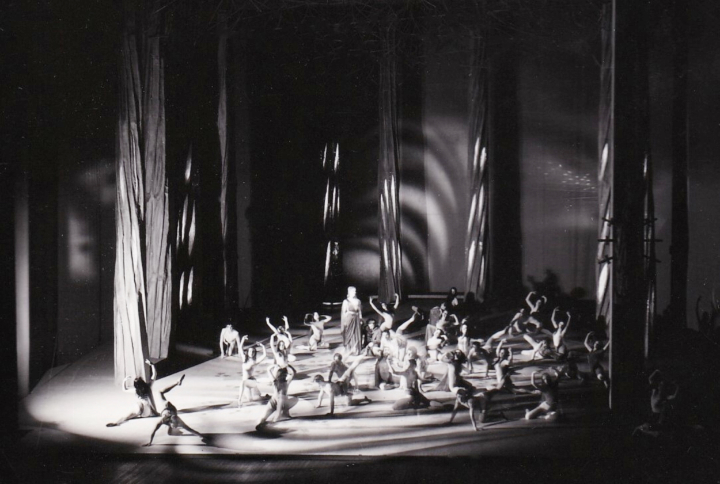

Diese „moderne“ Linie wurde mit einem Abstand von fast 30 Jahren in Bayreuth weitergeführt. Die 1930 von Rudolf von Laban und Kurt Jooss auf die Bühne gebrachte Sicht des Bacchanals kann wohl als Modell für eine im Sinne der Tanzmoderne „freie“ Choreografie gesehen werden. Sicherlich war es Heinz Tietjen, seit 1927 Generalintendant aller preußischen Staatstheater, der Laban, damals designierter Ballettdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, nach Bayreuth empfohlen hatte. Getragen von der, auf den natürlichen Funktionen des Körpers aufbauenden neuen Technik sowie einer musikalischen Analyse standen nun neue Auffassungen von Bewegungsvokabular, Gruppenkonzeption und Raumauffassung. Dazu kam ein von Siegfried Wagner verfasstes neues Szenario, in dem die Geschichte von Agaue und ihrem Sohn Pentheus eingeflochten war.

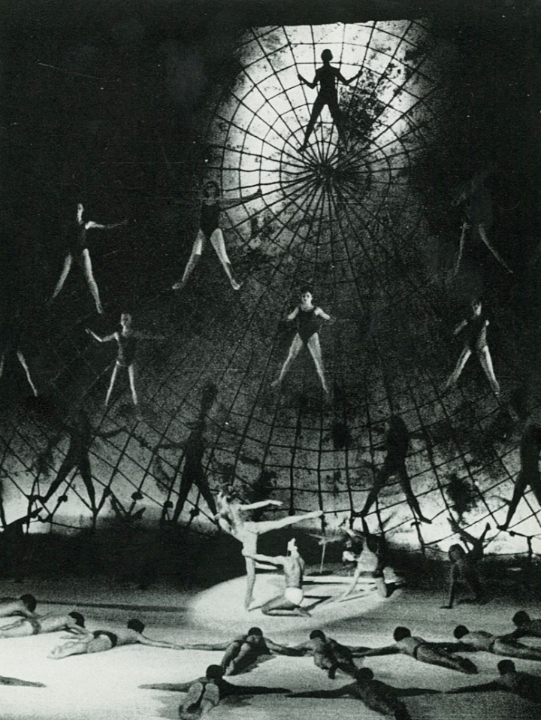

Eine „freie“ Realisierung brachte auch die bei Dorothee Günther ausgebildete „Hauschoreografin“ Gertrud Wagner 1954 und 1964 auf die Bühne. Gemäß der ästhetischen Verankerung ihrer Ausbildung ging die Choreografin in ihrer Arbeit weit über die Gestaltung des tänzerischen Geschehens hinaus, das sich in großen – elliptischen – Raumstrukturen manifestierte. Dabei gelang es Gertrud Wagner, in den fast abstrakten tänzerischen Gestaltungen die sinnliche Atmosphäre der Szene erlebbar zu machen. Darüber hinaus war sie auch für die Bewegungsregie des Chores wie für die Personenregie verantwortlich. Der zu dieser Zeit als kontroversieller Choreograf bekannte Maurice Béjart gestaltete 1961 das Bacchanal in Bayreuth, 1965 folgte Birgit Cullberg, 1972 der junge John Neumeier, 1985 Iván Markó.

Eine „freie“ Realisierung brachte auch die bei Dorothee Günther ausgebildete „Hauschoreografin“ Gertrud Wagner 1954 und 1964 auf die Bühne. Gemäß der ästhetischen Verankerung ihrer Ausbildung ging die Choreografin in ihrer Arbeit weit über die Gestaltung des tänzerischen Geschehens hinaus, das sich in großen – elliptischen – Raumstrukturen manifestierte. Dabei gelang es Gertrud Wagner, in den fast abstrakten tänzerischen Gestaltungen die sinnliche Atmosphäre der Szene erlebbar zu machen. Darüber hinaus war sie auch für die Bewegungsregie des Chores wie für die Personenregie verantwortlich. Der zu dieser Zeit als kontroversieller Choreograf bekannte Maurice Béjart gestaltete 1961 das Bacchanal in Bayreuth, 1965 folgte Birgit Cullberg, 1972 der junge John Neumeier, 1985 Iván Markó.

Die ChoreografInnen, die das Bacchanal für internationale Häuser erarbeiteten, gehörten, ausgehend von der Ästhetik, die sie vertraten, drei unterschiedlichen „Lagern“ an: dem klassisch dominierten, der Tanzmoderne und jenem, das von einer „Synthese“ dieser beiden stilistischen Richtungen ausging. Nur einige ExponentInnen dieser unterschiedlichen Richtungen seien hier genannt:

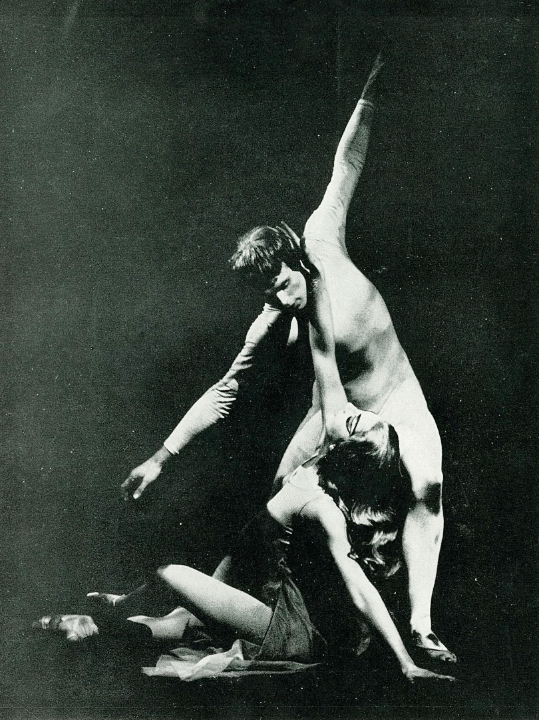

Zu den „Klassikern“ gehören Augustin Berger, New York 1922; Bronislawa Nijinska, Buenos Aires 1926; George Balanchine, Monte Carlo 1932 und New York 1935; Boris Romanow, New York 1938; Frederick Ashton, London 1938; Kenneth MacMillan, London 1955 und 1984; Serge Lifar, Paris 1956; Antony Tudor, New York 1960 (mit Pina Bausch als eine der drei Grazien); John Cranko, Stuttgart 1963 und München 1970. VertreterInnen der Moderne sind Rudolf von Laban, Mannheim 1921 (mit Kurt Jooss als Strömkarl); Kurt Jooss, Münster 1925; Max Terpis, Berlin 1929; Valeria Kratina, Dresden 1937; Pina Bausch, Wuppertal 1972; Sasha Waltz (sie zeichnete auch für die Gesamtinszenierung verantwortlich), Berlin 2014. Zu den RepräsentantInnen eines Mischstils zählen Michail Fokin, St. Petersburg 1910 (mit Wazlaw Nijinski als Faun); Lizzie Maudrik, Berlin 1937; Aurel von Milloss, Rom 1938; Yvonne Georgi, Hannover 1956; Tatjana Gsovsky, Frankfurt a. M. 1965; Norbert Vesak, New York 1977; Aszure Barton, Los Angeles 2021.

Festgehalten sei auch, dass es Choreografen gab, die die Musik des „Venusberg-Bacchanals“ heranzogen, um ein eigenständiges Ballett daraus zu formen. So schuf Léonide Massine nach einem Libretto von Salvador Dalí 1939 in New York „Bacchanale“ für das Ballet Russe de Monte-Carlo, und gleichzeitig frischte Fokin mit dem Konkurrenzunternehmen, dem Covent Garden Russian Ballet, sein Bacchanal aus dem Jahr 1910 für ein geplantes Gastspiel im September 1939 in Berlin auf, das jedoch wegen des Kriegsausbruchs nicht zustande kam. Béjart verarbeitete seine Bayreuther „Venusberg“-Choreografie 1963 und 1965 für sein Ballett des 20. Jahrhunderts.

Festgehalten sei auch, dass es Choreografen gab, die die Musik des „Venusberg-Bacchanals“ heranzogen, um ein eigenständiges Ballett daraus zu formen. So schuf Léonide Massine nach einem Libretto von Salvador Dalí 1939 in New York „Bacchanale“ für das Ballet Russe de Monte-Carlo, und gleichzeitig frischte Fokin mit dem Konkurrenzunternehmen, dem Covent Garden Russian Ballet, sein Bacchanal aus dem Jahr 1910 für ein geplantes Gastspiel im September 1939 in Berlin auf, das jedoch wegen des Kriegsausbruchs nicht zustande kam. Béjart verarbeitete seine Bayreuther „Venusberg“-Choreografie 1963 und 1965 für sein Ballett des 20. Jahrhunderts.

Das „Venusberg-Bacchanal“ in der Wiener Hof-, Staats- und Volksoper

Selbstverständlich war der „Tannhäuser“ immer Teil des Wiener Wagner-Repertoires, wobei man wiederholt zwischen den verschiedenen Fassungen wechselte. Im Folgenden wird nur auf die ehemals Pariser, nunmehr Wiener Fassung geblickt. Auch bei den in Wien tätigen ChoreografInnen ist die bereits erwähnte Dreiteiligkeit im Arbeitsansatz zu erkennen. In Bezug auf die Tanzmoderne konnte die Hofoper 1913 mit einer Besonderheit aufwarten. Der Direktor des Hauses, Hans Gregor, wie viele andere auch Sympathisant von Émile Jaques-Dalcroze, beauftrage dessen enge Mitarbeiterin Suzanne Perrottet mit der Choreografie, die in einer Inszenierung von Wilhelm von Wymetal unter dem Dirigat von Franz Schalk getanzt wurde. Der klassisch ausgebildete Heinrich Kröller, der 1923 das Bacchanal choreografierte, bemühte sich, die damals in Wien herrschende Tanzmoderne in seinen Stil zu integrieren. Von Richard Strauss dirigiert, tanzten Adele Krausenecker, Käthe Loitelsberger, Anna Horvath, Fritzi Fränzl und Leo Dubois die Hauptpartien, Regie führte Woldemar Runge. Margarete Wallmann, die 1935 für die Choreografie der Tanzszene in einer Inszenierung von Max Graf verantwortlich war, gehörte wiederum der Moderne an. Die SolistInnen ihrer Fassung waren Hedy Pfundmayr, Herma Berka, Maria Graf, Adolf Nemeth und Robert Binder, am Pult stand Wilhelm Furtwängler. Erika Hanka, die 1946 in einer Inszenierung von Lothar Wallerstein die „Venusberg“-Szene choreografierte, versuchte die Moderne, aus der sie kam, mit der nunmehr angesagten Klassik zu verbinden. Unter dem Dirigat von Felix Prohaska tanzten Lucia Bräuer, Lisl Temple, Zwonimir Pintar und Erwin Pokorny an der Spitze des Ensembles, Schauplatz war die Volksoper. Für die erste „Tannhäuser“-Produktion in der wiedereröffneten Staatsoper gestaltete Hanka 1956 die Choreografie neu, Regisseur war Josef Gielen, der Dirigent Rudolf Moralt, die führenden Tänzerinnen waren Lucia Bräuer, Lisl Temple und Lucia Schwab.

Als besondere Aufführung wurde die „Tannhäuser“-Produktion von 1963 angesehen, für die Herbert von Karajan sowohl die Inszenierung wie auch das Dirigat übernahm. Der Klassiker Erich Walter steuerte dafür die Choreografie bei, Christl Zimmerl und Karl Musil waren das herausragende Tanzpaar. Auch für die 1982 vorgenommene Neuinszenierung des Werks durch Otto Schenk, deren musikalischer Leiter Lorin Maazel war, schuf Walter die Choreografie. Haupttänzerinnen waren Renate Loucky, Elisabeth Schüller und Ursula Szameit; durch Renato Zanella erfolgte 2001 eine Neugestaltung der Szene, es tanzten nun Irina Chorna, Marie-Claire D’Lyse und Rita Kommentisch. In der letzten, 2025 vorgestellten, „Tannhäuser“-Premiere der Wiener Staatsoper – sie löste eine 2010 in der Dresdner Fassung herausgebrachte Produktion ab – kam eine heute übliche Vorgangsweise der Opernregie zur Anwendung. Die Regisseurin Lydia Steier brachte eine Spezialistin für Opernchoreografien ans Haus: Tabatha McFadyen. Für das Eingebundensein in das Regiekonzept von Steier hat die Choreografin jedoch erstaunlich Allgemeinplätziges auf die Bühne gebracht. Philippe Jordan dirigierte, es tanzte nicht das Wiener Staatsballett, sondern ein eigenes „Tanzensemble Tannhäuser“.

Als besondere Aufführung wurde die „Tannhäuser“-Produktion von 1963 angesehen, für die Herbert von Karajan sowohl die Inszenierung wie auch das Dirigat übernahm. Der Klassiker Erich Walter steuerte dafür die Choreografie bei, Christl Zimmerl und Karl Musil waren das herausragende Tanzpaar. Auch für die 1982 vorgenommene Neuinszenierung des Werks durch Otto Schenk, deren musikalischer Leiter Lorin Maazel war, schuf Walter die Choreografie. Haupttänzerinnen waren Renate Loucky, Elisabeth Schüller und Ursula Szameit; durch Renato Zanella erfolgte 2001 eine Neugestaltung der Szene, es tanzten nun Irina Chorna, Marie-Claire D’Lyse und Rita Kommentisch. In der letzten, 2025 vorgestellten, „Tannhäuser“-Premiere der Wiener Staatsoper – sie löste eine 2010 in der Dresdner Fassung herausgebrachte Produktion ab – kam eine heute übliche Vorgangsweise der Opernregie zur Anwendung. Die Regisseurin Lydia Steier brachte eine Spezialistin für Opernchoreografien ans Haus: Tabatha McFadyen. Für das Eingebundensein in das Regiekonzept von Steier hat die Choreografin jedoch erstaunlich Allgemeinplätziges auf die Bühne gebracht. Philippe Jordan dirigierte, es tanzte nicht das Wiener Staatsballett, sondern ein eigenes „Tanzensemble Tannhäuser“.

Nachzutragen wären hier noch jene ChoreografInnen, die „Tannhäuser“-Produktionen an der Volksoper betreuten. 1906 war der Auftritt in der „Venusberg“-Szene eine der ersten Aufgaben des eben erst gegründeten und von Marie Pasta geleiteten Volksopernballetts; für eine Neuinszenierung 1932 wurde die moderne Tänzerin Grete Gross mit ihrer eigenen Tanzgruppe verpflichtet; 1935 tanzte das Volksopernballett in einer Choreografie von Gustav Neuber; Choreograf der 1943 von Hanns Strohbach inszenierten Produktion war Anatol Joukowsky.

Resümierend kann festgehalten werden: Die von der Literatur immer weiter getragene Erzählung von einer Tanzszene als auslösendes Moment für den Pariser „Tannhäuser“-Tumult entspricht insofern nicht der Realität, als das am Beginn der Oper stehende neue Bacchanal nicht der Auslöser für den Skandal war. Dieser wurde – nur auf den ersten Blick gesehen – vom Fehlen einer Ballettszene im II. Akt des Werks verursacht. Der zweite Blick enthüllt den wahren Grund: Der obstinate Komponist aus Deutschland war im Paris dieser Zeit nicht erwünscht. Zudem war es abermals eine „Autrichienne“, die den Unmut der Franzosen auf sich zog: Fürstin Metternich hatte Kaiser Napoleon III. dazu bewogen, Wagner die Tore zur Opéra zu öffnen.

Der Artikel ist dem Andenken an Christl Zimmerl (1939–1976) gewidmet, die vor fünfzig Jahren, am 13. Juni 1975, im „Venusberg-Bacchanal“ in der Wiener Staatsoper zum letzten Mal tänzerisch in Erscheinung getreten ist.