Der Tanz der Grete Wiesenthal hat sie zusammengeführt, die literarischen Jahresregenten Hugo von Hofmannsthal (geboren vor 150 Jahren, am 1. Februar 1874 in Wien) und Franz Kafka (gestorben vor 100 Jahren, am 3. Juni 1924 in Kierling). Anlass, Zeitpunkt und Ort des Geschehens: eine „Akademie“ mit Tänzen der Wiesenthal sowie Vorträgen von Hofmannsthal und Oscar Bie am 16. Februar 1912 in Festsaal der Sophieninsel in Prag; im Publikum: Kafka und sein Freund Max Brod. Wiesenthal tanzt „II. Ungarische Rhapsodie“ von Franz Liszt sowie die Johann-Strauß-Walzer „Frühlingsstimmen“ und „An der schönen blauen Donau“.

Der Tanz der Grete Wiesenthal hat sie zusammengeführt, die literarischen Jahresregenten Hugo von Hofmannsthal (geboren vor 150 Jahren, am 1. Februar 1874 in Wien) und Franz Kafka (gestorben vor 100 Jahren, am 3. Juni 1924 in Kierling). Anlass, Zeitpunkt und Ort des Geschehens: eine „Akademie“ mit Tänzen der Wiesenthal sowie Vorträgen von Hofmannsthal und Oscar Bie am 16. Februar 1912 in Festsaal der Sophieninsel in Prag; im Publikum: Kafka und sein Freund Max Brod. Wiesenthal tanzt „II. Ungarische Rhapsodie“ von Franz Liszt sowie die Johann-Strauß-Walzer „Frühlingsstimmen“ und „An der schönen blauen Donau“.

Der Aufstieg der Grete Wiesenthal hatte sich in nur ganz wenigen Jahren vollzogen. 1912 zählt sie, die zunächst noch mit ihren Schwestern Elsa und Berta getanzt hatte, zu den wichtigsten modernen Tänzerinnen Europas. Nun war sie von Wien aus aufgebrochen, um im April ihr Debüt in New York zu geben. Davor ist eine Station in Berlin geplant. Am 1. Mai kommt es zu einem Vertragsabschluss mit Sergei Diaghilew für Auftritte mit den Ballets Russes für das Frühjahr 1913. Gedacht ist an eine Aufführung von Hofmannsthals „Die Furien“ (das Vorhaben wird jedoch nicht realisiert). Im Oktober 1912 verkörpert Grete in Stuttgart die Rollen Küchenjunge und Schneidergeselle im von Max Reinhardt als Vorspiel zur Uraufführung von Hofmannsthals/Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ inszenierten „Bürger als Edelmann“.

Vom „schlechthin Unsagbaren“ und der „natürlichen Körperschwere“

Nun also, im Februar 1912, tanzt Wiesenthal in Prag, eine Stadt, deren „Farbigkeit“, laut Brod, sich aus dem Aufeinandertreffen dreier Kulturen zusammensetzt: der tschechischen, der deutschen und der jüdischen. Bei dem Gastauftritt anwesend sind, wie schon erwähnt, der berühmte, damals 38-jährige Hofmannsthal und der um knapp zehn Jahre jüngere Kafka, der als aufstrebender Schriftsteller gilt. Die so unterschiedlichen persönlichen wie künstlerischen Wesensarten der beiden sowohl hinsichtlich ihrer Person als auch ihres Werks, werfen zweierlei Fragen auf: Was begeistert Hofmannsthal am Tanz der Wiesenthal, was Kafka? Und: Welcher Art sind die Eigenheiten der Kunst der Wiesenthal, dass sich beide Schriftsteller in ihr wiederfinden können? Die Antwort erweist sich überraschenderweise als überaus einfach. Sie liegt in der divergierenden Verwurzelung des Tanzes der nunmehr 26-jährigen Wienerin, der vielschichtige Deutungen zulässt. Und diese könnten unterschiedlicher nicht sein.

Hofmannsthal ist nach Prag gekommen, um Seite an Seite mit der Wiesenthal eine Auswahl seiner Gedichte zu lesen. Schon seit einigen Jahren ist er ihr Mentor, in ihrem Tanz sieht er jene Anliegen verkörpert, die ihn literarisch vorantreiben. Er ist der Überzeugung, Tanz sei die einzige „Sprache“, die in dieser Zeit wirklich aussagekräftig ist. Für den Dichter ist Wiesenthals Tanz „mehr als Wort“, er sagt „das schlechthin Unsagbare“ aus. Folgerichtig entwickelte er für die Tänzerin die besondere literarisch-musikalische Form der Pantomime, deren Ausdrucksmittel ganzkörperlich ist. Im September 1911 kam es in Berlin zu den Uraufführungen der beiden Pantomimen „Amor und Psyche“ und „Das fremde Mädchen“. An Wiesenthal fasziniert Hofmannsthal scheinbar Gegensätzliches: das „Mädelhafte“ und „städtisch-Volkstümliche“ (sie stammt aus einem Vorort von Wien), aber auch das Mondän-Jugendstilhafte. Dass dieser Tanz darüber hinaus auch von einem neuen Frauentyp geschaffen wurde, der das Frauenbild des gerade erst vergangenen 19. Jahrhunderts weit hinter sich lässt, tut das Übrige.

Hofmannsthal ist nach Prag gekommen, um Seite an Seite mit der Wiesenthal eine Auswahl seiner Gedichte zu lesen. Schon seit einigen Jahren ist er ihr Mentor, in ihrem Tanz sieht er jene Anliegen verkörpert, die ihn literarisch vorantreiben. Er ist der Überzeugung, Tanz sei die einzige „Sprache“, die in dieser Zeit wirklich aussagekräftig ist. Für den Dichter ist Wiesenthals Tanz „mehr als Wort“, er sagt „das schlechthin Unsagbare“ aus. Folgerichtig entwickelte er für die Tänzerin die besondere literarisch-musikalische Form der Pantomime, deren Ausdrucksmittel ganzkörperlich ist. Im September 1911 kam es in Berlin zu den Uraufführungen der beiden Pantomimen „Amor und Psyche“ und „Das fremde Mädchen“. An Wiesenthal fasziniert Hofmannsthal scheinbar Gegensätzliches: das „Mädelhafte“ und „städtisch-Volkstümliche“ (sie stammt aus einem Vorort von Wien), aber auch das Mondän-Jugendstilhafte. Dass dieser Tanz darüber hinaus auch von einem neuen Frauentyp geschaffen wurde, der das Frauenbild des gerade erst vergangenen 19. Jahrhunderts weit hinter sich lässt, tut das Übrige.

Ganz anders Kafka. Auf Grund eines ganz bewussten Wahrnehmungsprozesses, der auf dem Wissen um die Funktionen des eigenen Körpers beruht, erkennt er sofort, dass der Tanz der Wiesenthal (auch) in der Moderne wurzelt. Und während bei Hofmannsthal Tanz niemals die literarische Ebene verlässt und immer Denkfigur bleibt, ist er für Kafka – seine Texte sind überreiche Zeugnisse dafür – ein Objekt der Analyse, an der auch der eigene Körper Anteil hat.

Bie übrigens, der die Wiesenthal bei der Prager Aufführung vorstellte – er verfasste die Einleitung zu Erwin Langs 1910 in Berlin erschienenem Wiesenthal-Holzschnitte-Buch –, findet wieder ganz andere Charakteristika: „Es mußte in unserer tanzsüchtigen Zeit Jemand erstehen, der zwischen der alten Wiener Musik und dem modernen Wiener Kunstgewerbe die tanzende Verbindung herstellte. (…) Ihr Schritt ist Ton, ihr Kostüm Phantasie, ihre Bewegung Hauch von Wien, von jenem guten Wien, das in feinen Geistern, in offenen Augen lebt, noch lebt. Wie holdselig sie ist. Ich möchte ihr alles Gute sagen über ihre Technik und ihren Geschmack.“

Nach der Veranstaltung werden Hofmannsthal und Kafka einander vorgestellt. Kafka schreibt darüber in seinem Tagebuch, und er tut dies wenig respektvoll: „25. Februar 1912. (…) Akademie der Herdervereinigung auf der Sophieninsel. Bie schiebt mit Beginn des Vortrags die Hand in die Hosentasche. Dieses unter aller Täuschung befriedigte Gesicht der nach ihrem Belieben arbeitenden Menschen. Hofmannsthal liest mit falschem Klang in der Stimme. Gesammelte Gestalt angefangen von den an den Kopf angepreßten Ohren.“ Im Gegensatz dazu dann: „Wiesenthal. Die schönen Tanzstellen, wenn sich zum Beispiel in einem auf den Boden Zurücksinken die natürliche Körperschwere zeigt.“

Nach der Veranstaltung werden Hofmannsthal und Kafka einander vorgestellt. Kafka schreibt darüber in seinem Tagebuch, und er tut dies wenig respektvoll: „25. Februar 1912. (…) Akademie der Herdervereinigung auf der Sophieninsel. Bie schiebt mit Beginn des Vortrags die Hand in die Hosentasche. Dieses unter aller Täuschung befriedigte Gesicht der nach ihrem Belieben arbeitenden Menschen. Hofmannsthal liest mit falschem Klang in der Stimme. Gesammelte Gestalt angefangen von den an den Kopf angepreßten Ohren.“ Im Gegensatz dazu dann: „Wiesenthal. Die schönen Tanzstellen, wenn sich zum Beispiel in einem auf den Boden Zurücksinken die natürliche Körperschwere zeigt.“

„Kurzschluss zwischen Leben und Werk“?

Denkfigur bei Hofmannsthal einerseits, aus Körperwissen gewonnene Wahrnehmung bei Kafka andererseits, ob der Eine die Sicht des Anderen gutgeheißen hätte, ist fraglich. Aufschlussreich dazu, wie tief Hofmannsthal in den vorangegangenen Jahrhunderten verankert ist, er pflegt sogar mit „dichterischer Lust“, wie er es nennt, „die Gegenwart durch die Vergangenheit so recht zu genießen“. Wiesenthal hingegen ist bestrebt, sich von der Vergangenheit zu lösen, ja bewusst zu distanzieren, kann aber nicht verleugnen, wie sehr sie die Technik des 19. Jahrhunderts „stützend“ einsetzt. (Nur ihre solide Ballettausbildung macht ihre „Balance- und Schwebetechnik“ körperlich überhaupt möglich!) Und Kafka? Wie tief ist er im ersten Dezennium des 20. Jahrhunderts verankert? Inwieweit haben ihn – man denke, wie leicht ihm Aussprüche wie „natürliche Körperschwere“ kommen – die zu dieser Zeit aktuellen Reformbewegungen in seinem Schaffen berührt? Diese Frage lässt den Betrachter einen Weg einschlagen, vor dem immer wieder gewarnt wird, unter anderen von Ulrich Greiner in seiner Besprechung von Reiner Stachs „Kafka. Die Jahre der Erkenntnis“ (2008): „Und doch ist es nicht der Jurist Kafka, der uns interessiert, nicht der Schwimmer und leidenschaftliche Gärtner, nicht der Masochist und Entlobungskünstler – was uns fasziniert und quält, sind seine Texte.“ An anderer Stelle spricht er folgerichtig vom „Kurzschluss zwischen Leben und Werk“.

Dem ist selbstverständlich grundsätzlich zuzustimmen, wobei diesbezüglich ergänzt werden muss, dass in der Wahrnehmung von Kunst im Allgemeinen und der Kafkas im Besonderen ein (akademischer) Zugang zu spüren ist, der von einer Hierarchie der beteiligten Parameter eines schöpferischen Prozesses ausgeht. Diese Hierarchie beginnt – bei aufgerichtetem Stehen eines Menschen – in der obersten Region, dem Kopf. Idealiter, so die Vorstellung der Rezipienten, endet der Entstehungsprozess von Kunst auch dort. Weiter unten liegende – als „niedriger“ eingestufte – Regionen des Körpers, beziehungsweise die Beteiligung des Körpers an sich, sind davon nicht betroffen. Gilt dies, so muss man fragen, grundsätzlich für jeden Autor? Vielleicht für Hofmannsthal. Aber auch für Kafka? Bringt nicht er – so die hier vertretene These – sein Körperwissen in einem derart hohen Maß in den schöpferischen Prozess mit ein, dass es als mitschöpfende Komponente angesehen werden muss? Und: Trifft dies nur für den Gebrauch der Sprache zu, oder hat das Körperwissen Kafkas an der Sprachauswahl Anteil?

Das offensichtliche Fehlen ausführlicher diesbezüglicher Arbeiten bezeugt, dass Kafkas RezipientInnen Überlegungen solcher Art nicht anstellen. Ein Grund dafür mag die Art und Weise sein, mit dem der akademische Betrieb noch immer mit Körperthemen an sich umgeht. Im Fall Kafka ist es zunächst das in seinem Leben doch sehr wichtige Schwimmen, das heißt also, eine körperliche Betätigung. Sie irritiert zwar, ist aber immerhin diskutabel. Völliges Unbehagen bereitet den Rezipienten jedoch das „Müllern“. Oft als bloße und weitere „Verrücktheit“ in Kafkas Leben erwähnt, wird diese Tätigkeit – weil nicht geistig? – als kurios herabgewürdigt. Im Gegensatz dazu wird hier behauptet, dass das Körperwissen, das im Werk Kafkas eine enorme Rolle spielt, auf der langjährigen Beschäftigung (nicht nur) mit dem „System“ Müllers beruht.

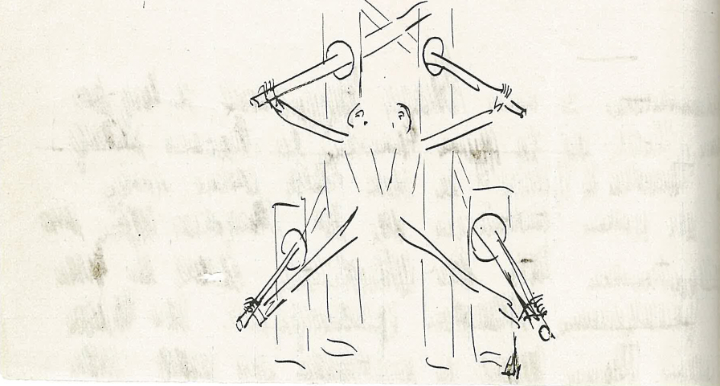

Der Däne Jørgen Peter Müller gehörte zu jenen Reformpädagogen, die ab 1900 wesentlich dazu beitrugen, dem sich auf dem Weg zum „neuen Menschen“ Befindlichen zu helfen, Körperbewusstsein zu entwickeln. Sein immer beliebter werdendes „System“ trug dazu bei, eine männliche „Körperbildung“ zu etablieren. Mit seinen besonderen Akzenten auf „Hygiene“ sowie auf (reinigendes) Wasser geht er in seinem Denken vom (selbstverständlich unbekleideten) Körper und der Bewegung aus, das heißt von den physikalischen, mechanischen, rhythmischen und physiologischen Gegebenheiten des „menschlichen Apparats“. Dabei wird sowohl auf das Erkennen der Körperfunktionen Wert gelegt wie deren Bezogenheit zueinander, wobei die übungsmäßig angenommene Isolierung einzelner Körperteile die Sicht auf das Zusammenwirken stärkt. Hand in Hand mit Übungen zu „maßvoller“ Muskelentwicklung, die schließlich in 18 Lektionen münden und die in nur 15 Minuten bei offenem Fenster ausgeführt werden, gehen „richtige“ vegetarische Ernährung sowie die Bewegung im Freien. In seinen zahlreichen Kuraufenthalten lernt Kafka andere Nuancen von Reformbewegungen kennen, die meist mit einer Gymnastik verbunden werden. In Prag wurde das „System“ 1906, zwei Jahre nach dem Erscheinen von Müllers Buch, mittels aufsehenerregender Vorführungen durch den Verfasser selbst im Hotel Zentral und im Deutschen Haus propagiert. Ob Kafkas intensives Ausführen der Übungen zur Erlangung eines durchgearbeiteten Körpers 1912 ausschlaggebend war, vom Maler Ernst Ascher das Angebot erhalten zu haben, Modell zu stehen für einen „heiligen Sebastian“, sei dahingestellt. Belegt ist hingegen, dass Kafka zum Propagierer Müllers wurde. Nach Erscheinen einer der weiblichen Gymnastik gewidmeten Broschüre des Dänen schreibt Kafka im August 1913 an Felice Bauer, seine (spätere) Verlobte: „Ich werde Dir nächstens das ‚System für Frauen‘ schicken und Du wirst (denn Du hast es doch versprochen, nicht?) langsam, systematisch, vorsichtig, gründlich, täglich zu ‚müllern‘ anfangen, mir darüber immer berichten und mir damit eine große Freude machen.“

Aus dem durch das „Müllern“ gewonnenen Körperwissen beurteilt Kafka nun Tanz, wobei es als folgerichtig anzusehen ist, dass er dies ohne Genreschranken tut und offenbar auch ohne die damals noch übliche (männliche) Einstellung, Tänzerinnen als verfügbare Subjekte anzusehen. Kafka schaut und analysiert und wird so zu einem unschätzbaren Zeitzeugen von Tanz aller Genres und Stile. Und er tut dies wo auch immer Tanz gegeben wird.

Vom „Rufzeichen am Schluß eines Satzes“

Im Folgenden seien nur einige wenige Beispiele von Kafkas Tanzverständnis festgehalten. Sie entstammen entweder den Tagebüchern oder den Briefen. Interessant daran auch, dass aus seinen Notizen die Wege der Gastspiele der „großen“ TänzerInnen oder Ensembles verfolgt werden können. Diese begannen meist in Berlin und setzten sich dann in den Hauptstädten Österreich-Ungarns fort. Der Grund, warum die Beispiele mit dem Prager Gastspiel der amerikanischen Tänzerin Ruth St. Denis beginnen, ist ein doppelter. Damit kann nämlich nicht nur Kafkas wirkliches Interesse am Tanz demonstriert werden, sondern auch die Intensität, mit der er sich mit dem Schaffen Hofmannsthals auseinandersetzt. Schon am 25. November 1906 nämlich war in „Die Zeit“ der nachmals viel beachtete Artikel des Dichters über St. Denis, „Die unvergleichliche Tänzerin“, erschienen. Dieser war dem Prager Gastspiel, das am 17. Dezember im Théâtre Variété begann, vorausgeeilt (Hofmannsthal hatte die Amerikanerin schon bei ihrem Europadebüt in Berlin gesehen). Kafka ist damit offenbar vertraut, denn am 16. Dezember erkundigt er sich mittels Briefkarte ungeduldig bei Brod, wann sie denn zu der „indischen Tänzerin“, die bis 31. Dezember in Prag auftritt, gehen werden. (Bereits zwei Tage nach Beendigung ihrer Prager Vorstellungsserie gab St. Denis im Ronacher ihr Wiener Debüt.)

„Kafkaeske“ Träume bescherte dem Schriftsteller die russische Tänzerin Jewgenija Eduardowa, die ihn 1909 bei einem Gastspiel des Kaiserlich Russischen Balletts vom Marientheater durch ihre Charaktertänze beeindruckt hatte. (Es handelte sich dabei um ein von Anna Pawlowa angeführtes Tourneeensemble aus St. Petersburg, das auch an der Wiener Hofoper gastierte.) Kafka träumt von einer von zwei Violinisten begleiteten Begegnung in einer Elektrischen mit der nachmals vor allem in Berlin und dann in New York wirkenden Tänzerin und Lehrerin. Den Wunsch, ihren Csárdás noch einmal zu tanzen, versagt die Eduardowa dem Träumer. (Auf die diesbezügliche Tagebucheintragung Kafkas aus dem Jahr 1910 bezieht sich György Kurtág in seinem Mitte der Achtzigerjahre komponierten Opus 24, „Kafka-Fragmente“ für Sopran und Violine.)

„Kafkaeske“ Träume bescherte dem Schriftsteller die russische Tänzerin Jewgenija Eduardowa, die ihn 1909 bei einem Gastspiel des Kaiserlich Russischen Balletts vom Marientheater durch ihre Charaktertänze beeindruckt hatte. (Es handelte sich dabei um ein von Anna Pawlowa angeführtes Tourneeensemble aus St. Petersburg, das auch an der Wiener Hofoper gastierte.) Kafka träumt von einer von zwei Violinisten begleiteten Begegnung in einer Elektrischen mit der nachmals vor allem in Berlin und dann in New York wirkenden Tänzerin und Lehrerin. Den Wunsch, ihren Csárdás noch einmal zu tanzen, versagt die Eduardowa dem Träumer. (Auf die diesbezügliche Tagebucheintragung Kafkas aus dem Jahr 1910 bezieht sich György Kurtág in seinem Mitte der Achtzigerjahre komponierten Opus 24, „Kafka-Fragmente“ für Sopran und Violine.)

Weder im Besuch noch in der Beurteilung von Tanz beschränkt sich Kafka aber auf „hohe Kunst“. Am ersten Tag seines Aufenthalts in Paris 1910 etwa besuchte er die Folies Bergère, um Carolina Otéro zu sehen. Ein bemerkenswertes Beispiel für seine zahlreichen Besuche in Unterhaltungslokalen Prags stammt aus dem Jahr 1911, das den fast analytischen Zugang seiner Beobachtung von Bewegung bezeugt. Analysesubjekt ist die „Kabaretteuse“ Leonie Frippon, die im Chantant des Hotels Zur Stadt Wien auftritt. Über sie schreibt er in seinem Tagebuch: „Frisur umbundener Lockenhaufen. Schlechtes Mieder, sehr altes Kleid (Ritterdame), aber sehr hübsch mit tragischen Bewegungen, Anstrengungen der Augenlider, Ausfällen der langen Beine, gut verstandenem Strecken der Arme den Leib entlang, Bedeutung des steifen Halses bei zweideutigen Stellen.“

Dann wieder hohe Kunst, das Prager Gastspiel von Diaghilews Ballets Russes 1913. In einem Brief an Felice Bauer schreibt er: „(…) morgen ist das Russische Ballett zu sehn. Ich habe es schon vor 2 Jahren einmal gesehn und Monate davon geträumt, besonders von einer ganz wilden Tänzerin Eduardowa. Die kommt nun nicht, sie wurde wohl auch nur für eine nebensächliche Dame angesehn, auch die große Karsavina kommt nicht, sie ist mir zum Trotz erkrankt, aber doch bleibt noch vieles (…) Schöneren Tanz als bei den Russen und schönern Tanz als in einzelnen Bewegungen einzelner Tänzerinnen hie und da habe ich dann nur bei Dalcroze gesehn.“

Die hier gemachten Äußerungen sind insofern von Bedeutung, als sie mit größter Selbstverständlichkeit von zwei zu dieser Zeit stilistisch kaum zu vereinbarenden „Lagern“ sprechen. Wenn Kafka diesen so unterschiedlichen Bewegungsformen dasselbe Interesse entgegenbringt, zeigt es, dass für ihn die Bewegung selbst gilt. Es verwundert kaum, dass Kafka als Anhänger von Reformideen sich wiederholt mit dem Werk und dem Wirken von Émile Jaques-Dalcroze auseinandersetzt. Er sah wohl die berühmten „Lecture Demonstrations“, die der Schweizer Musikpädagoge auch in Prag gab. Die von Schülerinnen der Hellerauer Bildungsanstalt bestrittenen Vorführungen der Methode Jaques-Dalcrozes fanden 1911 und 1914 im Rudolfinum statt. Im Juni 1914 reiste Kafka sogar nach Hellerau bei Dresden, um den berühmten Pädagogen zu treffen. Dass er – zunächst – die falsche Elektrische nach Hellerau nahm und letztlich den Meister im Festspielhaus gar nicht antraf, sei vermerkt. Kafkas Wertschätzung des später Schule für „Rhythmus, Musik und Körperbildung“ genannten, von Jaques-Dalcroze-AdeptInnen geleiteten Instituts war anhaltend; 1923 empfahl er eine Ausbildung seiner Nichte Gerti in Hellerau. Dazwischen aber noch immer die Ballets Russes. Am 19. Jänner 1913 schreibt er an Bauer: „Die Russen endlich gestern abend waren prachtvoll. Der Nyinsky und die Kyast sind zwei fehlerlose Menschen, im innersten ihrer Kunst, und es geht von ihnen die Beherrschung aus, wie von allen solchen Menschen.“

Die hier gemachten Äußerungen sind insofern von Bedeutung, als sie mit größter Selbstverständlichkeit von zwei zu dieser Zeit stilistisch kaum zu vereinbarenden „Lagern“ sprechen. Wenn Kafka diesen so unterschiedlichen Bewegungsformen dasselbe Interesse entgegenbringt, zeigt es, dass für ihn die Bewegung selbst gilt. Es verwundert kaum, dass Kafka als Anhänger von Reformideen sich wiederholt mit dem Werk und dem Wirken von Émile Jaques-Dalcroze auseinandersetzt. Er sah wohl die berühmten „Lecture Demonstrations“, die der Schweizer Musikpädagoge auch in Prag gab. Die von Schülerinnen der Hellerauer Bildungsanstalt bestrittenen Vorführungen der Methode Jaques-Dalcrozes fanden 1911 und 1914 im Rudolfinum statt. Im Juni 1914 reiste Kafka sogar nach Hellerau bei Dresden, um den berühmten Pädagogen zu treffen. Dass er – zunächst – die falsche Elektrische nach Hellerau nahm und letztlich den Meister im Festspielhaus gar nicht antraf, sei vermerkt. Kafkas Wertschätzung des später Schule für „Rhythmus, Musik und Körperbildung“ genannten, von Jaques-Dalcroze-AdeptInnen geleiteten Instituts war anhaltend; 1923 empfahl er eine Ausbildung seiner Nichte Gerti in Hellerau. Dazwischen aber noch immer die Ballets Russes. Am 19. Jänner 1913 schreibt er an Bauer: „Die Russen endlich gestern abend waren prachtvoll. Der Nyinsky und die Kyast sind zwei fehlerlose Menschen, im innersten ihrer Kunst, und es geht von ihnen die Beherrschung aus, wie von allen solchen Menschen.“

Dass Kafka sich keiner allgemeinen Euphorie anschließt, bezeugt im Tagebuch das Urteil über die Wiener Bildhauer-Tochter Odys (Auguste Erler). Sie ist eine international gefeierte Schönheitstänzerin, die Lawrence Alma-Tadema und Auguste Rodin Modell gestanden ist. Bei ihrem Prager Gastspiel in der Lucerna 1911 fallen Kafka nur „steife Hüften“, dazu „richtige Fleischlosigkeit“ und „rote Knie“ auf, was darauf hinweist, dass sie ohne Trikot auftritt. Und bei dem Zitat, das als Titel für diese Ausführungen gewählt wurde – „Du lieber Gott, wie ich den Tanz verstehe!“ –, handelt es sich um eine in einem Brief an Bauer gemachte Äußerung Kafkas zu einem 1913 von Erika Vera im Prager Kabarett Lucerna en travestie ausgeführten Schiffertanz. Den Kenner begeistern „der Schwung und das Aufstampfen und das Körperdehnen und der leicht gesenkte Kopf“. Zuweilen kommt es aber auch zu Aussagen, die in fast beklemmender Weise Einblick in Kafkas Arbeitsprozess geben. Am 6. März 1912 schreibt er im Tagebuch: „Notwendigkeit, über Tänzerinnen mit Rufzeichen zu reden. Weil man so ihre Bewegung nachahmt, weil man im Rhythmus bleibt und das Denken dann im Genusse nicht stört, weil dann die Tätigkeit immer am Schluß des Satzes bleibt und besser weiterwirkt.“

Wessen Körper? Wessen Leben?

Wessen Körper? Wessen Leben?

In Zusammenhang mit Kafkas Körperbildung und dem daraus resultierenden Körperverständnis müssen auch seine Zeichnungen zur Sprache kommen. Und diese Begegnung erweist sich als besonders aufschlussreich. Denn nicht nur hat er in vielen Blättern die ihm vertraute Dreidimensionalität in höchst plastische Zweidimensionalität gewendet, sein praktisches Körperwissen wird auch – auf sonderbare Weise – insofern sichtbar als in den gezeichneten Körpern die gerade im Werden befindliche Tanzmoderne vorweggenommen wird. Dies hat er mit dem gleichzeitig in Wien wirkenden Egon Schiele gemeinsam, der neben vielen anderen ähnlichen Motiven auch im Raum schwebende eckig-dunkle Körper festhält. Dass Kafkas Gestalten ebenso wie Schieles Figuren heute einem Choreografen wie Marco Goecke Inspirationsquelle zu sein scheinen, ist nicht weiter verwunderlich. (Dass es nicht gelang, Goecke im Kafka-Jubiläumsjahr dazu zu bewegen, sein für Stuttgart geplantes, jedoch dort abgebrochenes Kafka-Projekt fertigzustellen, ist ein Beispiel für Versäumnisse seitens der Tanzdramaturgien.)

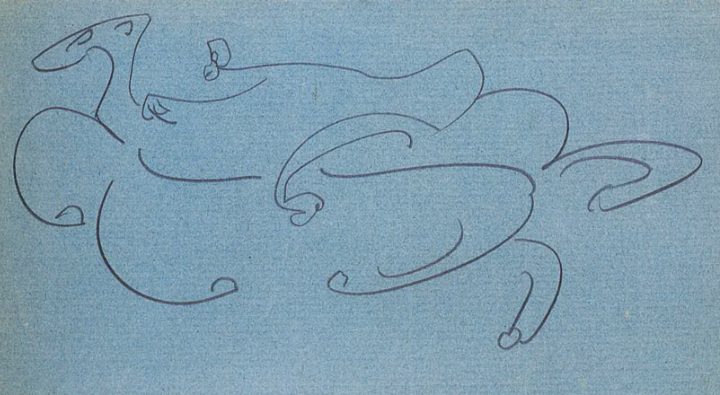

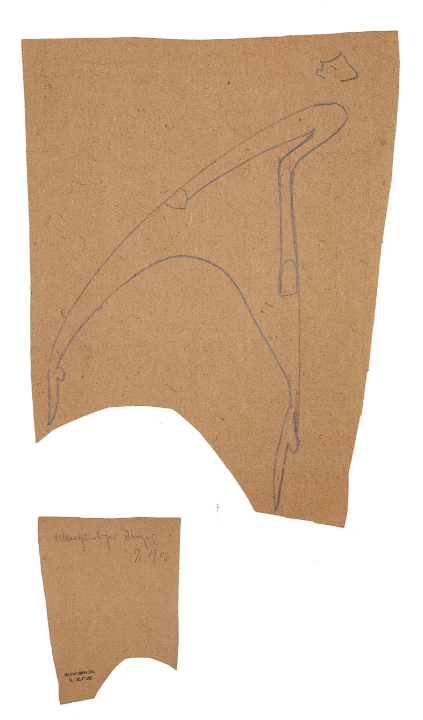

Als Anschauungsobjekt für Kafkas tänzerisches Zeichnen sei das mit 1906 datierte und – kurioserweise – dem Titel „Alterthümlicher Tänzer“ versehene Blatt herangezogen. Dieses ist, zusammen mit den meisten seiner Zeichnungen, erstmals in dem Buch „Franz Kafka. Die Zeichnungen“ (2021) vereint. Der Autor Andreas Kilcher ordnet die Bildvorlagen: Die erste, sehr frühe Sorte sei textautonom, die zweite ist in Zusammenhang mit Briefen, Tagebüchern und Notizheften zu bringen, sie sei als „Text-Bild-Gefüge“ zu verstehen. Die dritte Gruppe schließlich bilden „ornamentale Figuren, die aus dem Schreibprozess entstanden“ sind. In Bezug zu dem hier Behandelten interessiert weniger, in welcher Art und Weise die Zeichnungen mit Kafkas Schreiben in Bezug stehen, sondern die Tatsache, dass es ein und derselbe – durchgebildete – Körper ist, der hier in doppelter Funktion agiert. In der Annahme, dass Kafkas „Körperbildung“ auch Anteil am Gestalten der Zeichnungen hat, sucht man nach entsprechenden kompositorischen Mitteln, die sowohl in den Texten als auch in den Zeichnungen zu finden sind.

Als diesbezüglich ganz besonders anregend erweist sich das von Pavel Schmidt in dem Buch verfasste „Beschreibende Werkverzeichnis“, denn diese Beschreibungen wecken Assoziationen zu zeitgenössischer Choreografie, manche wirken wie – in heutigen Tanzrezensionen zumeist fehlende – Analysepassagen heutiger Tanzproduktionen. Zunächst führt Schmidt mit erklärenden Worten ein, es wird zwischen „heteronomen“ und „autonomen“ Zeichnungen unterschieden. Letztere charakterisiert er: „Es findet keine direkte Transformation von einer gelebten Wirklichkeitsebene in der dritten Dimension in die zweidimensionale zeichnerische Ebene statt“. Der erwähnte „Alterthümliche Tänzer“ wird wie folgt beschrieben: „Die souverän gezogene Umrisslinie“, heißt es da, „gibt eine geschlossene Figur ab“. Der Kopf, der nicht mit dem Körper verbunden ist, folgt den Diagonalen des vorderen Beins und des Rumpfes in einer rückwärtsgerichteten Lehnung. Durch den gezeichneten Kippeffekt entstehe, so Schmidt, Räumlichkeit. Besprochen wird weiters die Art und Weise, wie die Räumlichkeit und in der Folge die Spannung im Raum vis à vis anderer Gestalten erzielt wird.

Im Folgenden sei das Experiment gewagt – dies vor dem Hintergrund von Kafkas Körperwissen –, Schmidts Beschreibungen in Analysen zeitgenössischer Choreografien umzudeuten. Das Unterfangen scheint durchaus legitim, denn sieht man einmal von dem Wissen um die Unterschiede der eingesetzten Materialien für das Zeichnen und das Choreografieren ab – Bleistifte verschiedener Stärke, schwarze Tusche hier, der Körper selbst dort –, so sind die Parameter, die es zu analysieren gilt, vielfach dieselben. Es verwundert daher nicht, dass man bei Schmidts gewähltem Vokabular in seinem „Beschreibenden Werkverzeichnis“ vor dem geistigen Auge sofort zeitgenössische Choreografie, etwa eine von Goecke, sieht.

Im Folgenden sei das Experiment gewagt – dies vor dem Hintergrund von Kafkas Körperwissen –, Schmidts Beschreibungen in Analysen zeitgenössischer Choreografien umzudeuten. Das Unterfangen scheint durchaus legitim, denn sieht man einmal von dem Wissen um die Unterschiede der eingesetzten Materialien für das Zeichnen und das Choreografieren ab – Bleistifte verschiedener Stärke, schwarze Tusche hier, der Körper selbst dort –, so sind die Parameter, die es zu analysieren gilt, vielfach dieselben. Es verwundert daher nicht, dass man bei Schmidts gewähltem Vokabular in seinem „Beschreibenden Werkverzeichnis“ vor dem geistigen Auge sofort zeitgenössische Choreografie, etwa eine von Goecke, sieht.

Ersetzte man die Wörter „Strich“ und „Strichverlauf“ durch „Bewegung“, so sind folgende Kennzeichen durchaus für die Beschreibung geformter Bewegung heranzuziehen: Linien und Linienverstärkung, Linienumrisse, manieriert überzogene Linien, Variationen in der Bewegungsführung, Vielfalt von Linien, die Verselbstständigung bewirken. Dasselbe gilt für das Arbeiten mit Kontrasten, auch mit Schattierungen, ja sogar Schraffur. Wesentlich ist, die Art der Bewegung zu benennen, sie kann statisch, viel öfter bei Kafka aber dynamisch sein. Für Schmidt sind selbstverständlich Fragen zur Räumlichkeit von entscheidender Bedeutung. Dasselbe gilt für Choreografie. Auch hier geht es um Raumebenen, eingehaltene beziehungsweise nicht eingehaltene Perspektiven, um symmetrisch angeordnete Schwerpunkte, aber auch um Körperachsen. Es geht aber auch um nicht naturalistische Realitäten. Dazu passen schwebende Gestalten (eine Thematik, die Judith Butler in ihrem Essay „Aber was für ein Boden! was für eine Wand?“ bespricht, der ebenfalls in dem Buch enthalten ist). Andere Bewegungsarten, etwa eine tänzerische Manier schreitend, balancierend, darbietend, dazu ein voller Lauf, der zum Sprung ansetzt sind sowohl in den Zeichnungen Kafkas zu finden wie in heutiger Choreografie. Dasselbe gilt für Figurengruppen, auch für Figuren, die aus Körperteilen bestehen, sowie gedehnte Körper, die stilistisch manieriert oder karikierend gehalten sind. Dazu gehören auch Gestikulationen von Gestalten oder isolierten Körperteilen, überdimensioniert oder überbetont, verzerrte Ober- und Unterkörper, vollkommene Isolierung einzelner Körperteile, zum Beispiel der Hand, oder verschieden groß geratene Köpfe.

Eine Rolle spielen auch markante Weglassungen an sich, dazu verkümmerte Arme und Beine. Fußstellungen leiten über zu Bewegungsabläufen, zu erkennbaren wie zu undefinierbaren. Selbst in der starken Abstraktion, so Schmidt, könne Kafka die Dynamik eines Galopps vermitteln. Dasselbe wäre ein Gütezeichen einer Choreografie, in der sowohl Ornamentales wie Architekturbezogenes zum Tragen kommen, die teils in figurative oder in geometrische Gebilde übergehen können. Des Weiteren ist von dem zuweilen geisterhaften Nebeneinander von Dingen und Figuren die Rede, von intensiver Spannung, von Undingen und Undefinierbarem. Dazu von ganz eigener Realität sowie unterschiedlichen Realitätsebenen und bildnerischer Logik. Das Formulierte kann also sowohl als Charakterisierungen der Kafka-Zeichnungen als auch heutiger Choreografie gedeutet werden. So weit die „Aneignung“ der Schmidt-Texte, die solcherart angewandt sehr erhellend sind.

Was bleibt, ist die Frage, um wen es sich bei den in den Zeichnungen Abgebildeten nun eigentlich handelt? Sind sie „nur“ dem Körperwissen Kafkas entsprungen, oder haben sie gleichzeitig auch mit Inhalten zu tun? Haben sie Eigenleben? Wie beschaffen sind ihre Lebenswelten, falls ihnen solche zu eigen sind? Gibt es gelebte Wirklichkeitsebenen? Solche Fragen sind auch für die Ausführenden zeitgenössischer Choreografie relevant. Etwa bei einem Werk von Goecke. Wer sind die Tanzenden? Sind sie vielleicht Wesen, die sich in Verwandlung befinden? Deren Körper vielleicht sogar – partiell – von künstlicher Intelligenz gesteuert werden? In Bezug auf Kafka könnte, so möchte man meinen, der Text der Kafka-Forscherin Butler Auskunft geben, zumal sie, laut Internet, eine Vorlesung anbietet, die sie „How to read Kafka“ nennt. Die Hoffnung ist umso größer, als sie im Untertitel ihres Essays sogar das Wort „Körper“ mitführt: „Kafkas Skizzen körperlichen Lebens“ benennt sie ihn. Doch Butler interessiert eine andere körperbezogene Thematik, eine, die ihrer Meinung nach das Werk Kafkas durchzieht und die sie nunmehr in den Zeichnungen sucht. Sie fragt: „Wie ist es möglich, den Boden zu berühren? Und befreit eine Skizze des Körpers von dem grundlegenden Bedürfnis nach einem Boden?“ Ihr geht es also um eine Thematik, mit welcher der körpergebildete Kafka sehr wohl vertraut ist, von der in Zusammenhang mit einer Charakterisierung von Tanz hier schon die Rede war. Über Wiesenthal schrieb er vom Zurücksinken auf den Boden durch die natürliche Körperschwere. Ist diese „natürliche Körperschwere“ nun den Figuren Kafkas nicht gegeben, sind sie nicht mit „Körperschwere“ gesegnet? Und, so fragt Butler und versucht dies mit einigen Beispielen aus Kafkas Werk zu erläutern, wird dieses Nichtvorhandensein nunmehr auch in seinen Zeichnungen sichtbar?

Was bleibt, ist die Frage, um wen es sich bei den in den Zeichnungen Abgebildeten nun eigentlich handelt? Sind sie „nur“ dem Körperwissen Kafkas entsprungen, oder haben sie gleichzeitig auch mit Inhalten zu tun? Haben sie Eigenleben? Wie beschaffen sind ihre Lebenswelten, falls ihnen solche zu eigen sind? Gibt es gelebte Wirklichkeitsebenen? Solche Fragen sind auch für die Ausführenden zeitgenössischer Choreografie relevant. Etwa bei einem Werk von Goecke. Wer sind die Tanzenden? Sind sie vielleicht Wesen, die sich in Verwandlung befinden? Deren Körper vielleicht sogar – partiell – von künstlicher Intelligenz gesteuert werden? In Bezug auf Kafka könnte, so möchte man meinen, der Text der Kafka-Forscherin Butler Auskunft geben, zumal sie, laut Internet, eine Vorlesung anbietet, die sie „How to read Kafka“ nennt. Die Hoffnung ist umso größer, als sie im Untertitel ihres Essays sogar das Wort „Körper“ mitführt: „Kafkas Skizzen körperlichen Lebens“ benennt sie ihn. Doch Butler interessiert eine andere körperbezogene Thematik, eine, die ihrer Meinung nach das Werk Kafkas durchzieht und die sie nunmehr in den Zeichnungen sucht. Sie fragt: „Wie ist es möglich, den Boden zu berühren? Und befreit eine Skizze des Körpers von dem grundlegenden Bedürfnis nach einem Boden?“ Ihr geht es also um eine Thematik, mit welcher der körpergebildete Kafka sehr wohl vertraut ist, von der in Zusammenhang mit einer Charakterisierung von Tanz hier schon die Rede war. Über Wiesenthal schrieb er vom Zurücksinken auf den Boden durch die natürliche Körperschwere. Ist diese „natürliche Körperschwere“ nun den Figuren Kafkas nicht gegeben, sind sie nicht mit „Körperschwere“ gesegnet? Und, so fragt Butler und versucht dies mit einigen Beispielen aus Kafkas Werk zu erläutern, wird dieses Nichtvorhandensein nunmehr auch in seinen Zeichnungen sichtbar?

In all den Überlegungen, die sie in der Folge anstellt, verlässt Butler aber niemals den literarischen „Boden“, geht nicht – obwohl dies im Fall Kafka mehr als naheliegend wäre – von der Annahme aus, dass sich sowohl Schriften wie Zeichnungen auf sein eigenes Körperwissen beziehen könnten und somit in ihren Text mit einzubringen wären. Zudem hat sie offenbar auch nicht den im Wasser schwebenden Kafka vor Augen, für den die Anziehungskraft des Bodens nicht existiert.

„Dinah und der Dichter“, oder: Tile und Kafka

Ganz und gar „gelebte Wirklichkeit“ hingegen ist eine Begegnung zwischen einem jungen Mädchen und Kafka, dessen Einfluss derart war, dass es den Beruf einer Tänzerin ergriff: Tile Rössler. 1906 in Tarnau/Tarnów, damals Österreich-Ungarn, geboren, ist sie 1923 Kafka im Ostseebad Müritz begegnet. Die damals 17-Jährige hielt sich ehrenamtlich als Betreuerin in der Ferienkolonie des Berliner Jüdischen Volksheims auf. (Der Name Kafka war dem Buchhandels-Lehrmädchen geläufig, soll sie doch sein Buch „Der Heizer“ in der Auslage ihres Lehrplatzes platziert haben.) Durch Rössler lernt Kafka Dora Diamant kennen. Der Dichter bleibt nach dem Ferienaufenthalt brieflich mit Rössler in Kontakt. Er trifft sie nach dem Sommer in Berlin, geht mit ihr ins Theater (in „Die Räuber“ im Großen Schauspielhaus). Doch alsbald muss Rössler erkennen, dass Diamant Kafkas Gefährtin geworden ist.

Die unerfüllte Liebe Rösslers zu Kafka wurde literarisch erstmals von der Wiener Autorin Martha Hofmann in ihrer 1942 in hebräischer Sprache verfassten Novelle „Dinah und der Dichter“ behandelt; in ihr ist auch der Brief Kafkas an Rössler vom 3. August 1923 erstmals veröffentlicht (der richtige Vorname Tila wurde durch das Pseudonym Dinah ersetzt). Den Schluss des Schreibens – „Hast Du schon Grieg gehört? Das ist eigentlich die letzte ganz deutliche Erinnerung, die ich an Dich habe; wie Klavier gespielt wird, und Du ein wenig gebeugt, ein wenig verregnet dastehst und Dich vor der Musik demütigst. Mögest Du dieser Haltung immer fähig bleiben! Lebe recht wohl!“ – versteht die Heldin in Hofmanns Novelle als Vermächtnis. Die Zeilen veranlassen sie nach dem Tod des Dichters, die Laufbahn einer Tänzerin einzuschlagen. Tatsächlich studiert Rössler an der Schule von Gret Palucca in Dresden, beginnt zu unterrichten und nimmt ab 1932 eine leitende Position in der Palucca-Schule ein. 1933 emigriert sie nach Palästina. Sie betreibt eine Schule in Tel Aviv, aus ihrem 1943 gegründeten Lehrerinnenseminar geht Noa Eshkol hervor. Nach dem Krieg gastiert Rössler in der Schweiz und in den USA. 25 Jahre nach Kafkas Tod kommt es zu einer Wiederbegegnung mit Diamant in Israel. Rössler stirbt 1959 in Tel Aviv. Die wahre Identität der literarischen Figur Dinah lüftete Hofmann 1954 in einem Artikel in der Wiener Wochenzeitung „Die Furche“. (Verwiesen sei auf das 2024 erschienene Buch „Franz Kafka im Ostseebad Müritz [1923]“ von Günter Karl Bose, worin Tile Rössler ausführlich vorgestellt wird.)

Apropos 1958

Auf die eingangs vorgestellten Protagonisten der Prager „Akademie“ 1912 auf der Sophieninsel – Wiesenthal, Hofmannsthal, Kafka, Brod – sei abschließend durch eine Momentaufnahme aus dem für die Genannten beziehungsreichen Jahr 1958 nochmals zurückgekommen. Wiesenthal ist zu dieser Zeit nach wie vor mit Hofmannsthal (gestorben 1929, fünf Jahre nach Kafka) „in Kontakt“: Ihr einst durch den Dichter angeregtes Ballett „Der Taugenichts in Wien“ wird vom Österreichischen Fernsehen in einer eigens für dieses Medium hergestellten Fassung ausgestrahlt; ihre Rhythmische Gestaltung des „Jedermann“ ist noch immer bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Brod veröffentlicht 1958 „Mira. Roman um Hofmannsthal“. Darin wird „für den Geist ein Asyl gegründet“, in dem Hofmannsthals Kunstauffassung als Modell menschlichen Handelns postuliert wird.

Und Kafka? 1958 inspiriert sein „Der Bau“ Kenneth MacMillan zu seinem beim englischen Royal Ballet uraufgeführten „The Burrow“. In der Folge wird Kafkas Werk in zunehmendem Maß Ausgangspunkt für choreografisches Schaffen: „In der Strafkolonie“ kommt 1962 in einer Choreografie von Tatjana Gsovsky bei den Berliner Festwochen zur Aufführung (1963 als Fernsehfilm); Bezüge zu „Das Schloss“ weist Liz Kings 1992 in Heidelberg herausgebrachtes „Westwest“ auf; zu Tanzstücken geformt wird „Das Schloss“ von Mario Schröder (Kiel 2006), Henning Paar (München 2011), Estefania Miranda (Bern 2015) und Kristina Paulin (Karlsruhe 2024); „Der Verschollene“ („Amerika“) wird von Johann Kresnik (Bremen 2007) aufgegriffen sowie von Jochen Ulrich (Linz 2009), zu dessen Realisierung Kurt Schwertsik die Musik komponierte („Kafka Amerika“ op. 101a für Bariton und Orchester); „Der Bau“ wird zu einem Solostück von Isabelle Schad (Berlin 2012); „Die Verwandlung“ bereiten Arthur Pita (London 2013), Ondřej Vinklát und Štěpan Pechár (Pilsen 2018) sowie Antonio de Rosa und Mattia Russo (Wiesbaden 2024) auf; „Der Prozess“ dient als Vorlage für Tanzstücke von Mauro Bigonzetti (Hannover 2015 und Prag 2019), Davide Bombana (Karlsruhe 2015), Martynas Rimeikis (Vilnius 2017) und Jiří Bubeníček (Stockholm 2019 und Košice 2022); „Eine kleine Frau“ zieht Neshama Nashman (Düsseldorf 2023) heran; auf „Brief an den Vater“ nimmt Louis Stiens Bezug in „Väter und Söhne“ (Millstatt 2024).

Und Kafka? 1958 inspiriert sein „Der Bau“ Kenneth MacMillan zu seinem beim englischen Royal Ballet uraufgeführten „The Burrow“. In der Folge wird Kafkas Werk in zunehmendem Maß Ausgangspunkt für choreografisches Schaffen: „In der Strafkolonie“ kommt 1962 in einer Choreografie von Tatjana Gsovsky bei den Berliner Festwochen zur Aufführung (1963 als Fernsehfilm); Bezüge zu „Das Schloss“ weist Liz Kings 1992 in Heidelberg herausgebrachtes „Westwest“ auf; zu Tanzstücken geformt wird „Das Schloss“ von Mario Schröder (Kiel 2006), Henning Paar (München 2011), Estefania Miranda (Bern 2015) und Kristina Paulin (Karlsruhe 2024); „Der Verschollene“ („Amerika“) wird von Johann Kresnik (Bremen 2007) aufgegriffen sowie von Jochen Ulrich (Linz 2009), zu dessen Realisierung Kurt Schwertsik die Musik komponierte („Kafka Amerika“ op. 101a für Bariton und Orchester); „Der Bau“ wird zu einem Solostück von Isabelle Schad (Berlin 2012); „Die Verwandlung“ bereiten Arthur Pita (London 2013), Ondřej Vinklát und Štěpan Pechár (Pilsen 2018) sowie Antonio de Rosa und Mattia Russo (Wiesbaden 2024) auf; „Der Prozess“ dient als Vorlage für Tanzstücke von Mauro Bigonzetti (Hannover 2015 und Prag 2019), Davide Bombana (Karlsruhe 2015), Martynas Rimeikis (Vilnius 2017) und Jiří Bubeníček (Stockholm 2019 und Košice 2022); „Eine kleine Frau“ zieht Neshama Nashman (Düsseldorf 2023) heran; auf „Brief an den Vater“ nimmt Louis Stiens Bezug in „Väter und Söhne“ (Millstatt 2024).

Zur Bühnenfigur wird Kafka in Tanzstücken von Lothar Höfgen (Hannover 1997), Attila Egerházi (České Budějovice 2013) und Tomasz Kajdanski (Poznán 2015). Aus mehreren Werken des Dichters formt Saar Magal ein „Kafka-Projekt“ (Basel 2023). Einen Pas de deux, der laut Ankündigung „von der emotionalen Sensibilität des Schriftstellers inspiriert ist“, kreiert Fabio Adorisio (Stuttgart 2024). Eine Hommage an Milena Jesenská stammt von Daniel Goldin (Münster 2004). Die seit 2015 aktive Wiener Formation „Kafka tanzt“ von Žiga Jereb (Tanz) und Charlotte Aigner (Rezitation) trat unter anderem in den „Kafka-Gedenkorten“ Müritz, Gmünd und Kierling auf und zeigt auch im Kafka-Jubiläumsjahr 2024 international ihre literarischen Tanzperformances.