In ein und demselben Jahr – 1884 – starben sie alle drei: im April Marie Taglioni, im November dann Fanny Elßler. Maries Bruder Paul war ihnen bereits im Jänner vorausgegangen. Die Gegenwart wird nicht müde, die beiden Tänzerinnen zu feiern. Wohl auch deswegen, weil man auch heute noch hinter der kontrastreichen Erscheinungsform der von ihnen getanzten Ballette – der Farbigkeit des Alltags und den in Weiß gehaltenen Erscheinungen – die Essenz jener kulturgeschichtlichen Epoche erkennt, von der die Romantik erzählt: von Trugbildern, Träumen, Wunderbarem, Irrealem, Fantastischem, von Visionen, Halluzinationen, Sinnestäuschungen, Flüchtigem und Wahn.

In ein und demselben Jahr – 1884 – starben sie alle drei: im April Marie Taglioni, im November dann Fanny Elßler. Maries Bruder Paul war ihnen bereits im Jänner vorausgegangen. Die Gegenwart wird nicht müde, die beiden Tänzerinnen zu feiern. Wohl auch deswegen, weil man auch heute noch hinter der kontrastreichen Erscheinungsform der von ihnen getanzten Ballette – der Farbigkeit des Alltags und den in Weiß gehaltenen Erscheinungen – die Essenz jener kulturgeschichtlichen Epoche erkennt, von der die Romantik erzählt: von Trugbildern, Träumen, Wunderbarem, Irrealem, Fantastischem, von Visionen, Halluzinationen, Sinnestäuschungen, Flüchtigem und Wahn.

Wer meint, der gebürtige Wiener Paul Taglioni spielt neben dem Ballerinenduo Taglioni/Elßler eine untergeordnete Rolle, der irrt. Ihm gelangen in seinen Balletten schon vor der Jahrhundertmitte beispielhaft die notwendigen Schritte weg von allem Wahnhaften. Darüber hinaus erreichte er persönlich noch etwas, was in unserer Zeit allein John Neumeier zu erzielen vermochte: So wie Neumeier in der Stadt Hamburg gleichsam Sitz und Stimme hat, wurde Paul in Berlin als ein mit Politikern und Vertretern anderer Künste gleichberechtigter Honoratior angesehen. Man schloss ihn gewissermaßen in jenen Kreis von Persönlichkeiten mit ein, der in Preußens Hauptstadt das Sagen hatte. Sein hohes Ansehen bewirkte eine Aufwertung des Balletts an sich. Kraft seiner Aura und seines choreografischen Talents erreichte er diesen Status auch in Wien, als er hier in verantwortungsvoller Position zu arbeiten begann. Es war dies etwa die Erstellung von Statuten für die von ihm professionell organisierte Ballettschule der Hofoper. Vor allem aber waren es seine Ballette, die jahrzehntelang den mitteleuropäischen Raum beherrschten.

Vor allem: Charisma

Das Charisma insbesondere der genannten Tänzerinnen, die auratische Ausstrahlung der Taglioni, der Elßler, ihre Bühnenpräsenz sowie ihre stilistische Eigenart, hatten, über ein Vierteljahrhundert hinweg stetig wachsend, ein Ausmaß erreicht, dem sich weltweit niemand entziehen konnte. Mit dem Fortschreiten ihrer Karrieren hatten sich um sie Legenden gebildet, die immer größer und fantastischer wurden. Etwas anders motiviert, aber mit der Resonanz in der Öffentlichkeit durchaus vergleichbar, vollzog sich die Karriere von Paul Taglioni. Bei ihm war es seine selbstverständliche Nähe zu Künstlern anderer Genres, zu Entscheidungsträgern sowie zur hohen Aristokratie, die auch heute noch verblüfft. Ihm war zu eigen, was noch im 19. Jahrhundert das Wichtigste für einen gesellschaftlichen Aufstieg war: das Wissen um richtiges Verhalten anderen Ständen gegenüber. Da der Medienhype sich für alle drei Persönlichkeiten heute als fast undurchdringlich erweist, ist es angebracht, die tatsächlichen und wichtigsten Karrierestationen der Jubilare festzuhalten.

Die Älteste der drei ist Marie Taglioni. 1804 in Stockholm als Tochter des italienischen, damals in Stockholm tätigen Ballettmeisters Filippo Taglioni geboren, übersiedelte sie zusammen mit der Familie nach Wien, wo der Vater 1805 den Posten eines Ersten Tänzers und Ballettmeisters antrat. Filippo verband eine symbiotische Beziehung zu seiner Tochter, war ihr Lehrer und blieb ihr alleiniger Choreograf. Marie folgte zusammen mit ihrer Mutter und dem 1808 geborenen Bruder Paul dem Vater in seine jeweiligen Engagements. 1822 debütierte sie in Wien, 1827 in Paris. Dort gelang 1831 mit der Kreation der Ballettszene in Giacomo Meyerbeers „Robert le Diable“ und der ein knappes halbes Jahr später uraufgeführten „La Sylphide“ der entscheidende Coup. In Zusammenarbeit mit dem Sänger Adolphe Nourrit, dem eigentlichen Librettisten, und wohl auch Meyerbeer, dem Komponisten der Oper, hatte Filippo für die neue Tanzweise seiner Tochter die Verkörperung des präferierten Themenbereichs der Zeit, des Irrealen, gefunden. Fast alle Ballette, die der Vater für Marie in der Folge schuf, waren Variationen über dieses Thema. Als Umjubelte tanzte die Taglioni in allen wichtigen Städten Europas. In Wien gastierte sie 1839 und 1840, 1847 beendete sie in London ihre Tanzkarriere.

Die Älteste der drei ist Marie Taglioni. 1804 in Stockholm als Tochter des italienischen, damals in Stockholm tätigen Ballettmeisters Filippo Taglioni geboren, übersiedelte sie zusammen mit der Familie nach Wien, wo der Vater 1805 den Posten eines Ersten Tänzers und Ballettmeisters antrat. Filippo verband eine symbiotische Beziehung zu seiner Tochter, war ihr Lehrer und blieb ihr alleiniger Choreograf. Marie folgte zusammen mit ihrer Mutter und dem 1808 geborenen Bruder Paul dem Vater in seine jeweiligen Engagements. 1822 debütierte sie in Wien, 1827 in Paris. Dort gelang 1831 mit der Kreation der Ballettszene in Giacomo Meyerbeers „Robert le Diable“ und der ein knappes halbes Jahr später uraufgeführten „La Sylphide“ der entscheidende Coup. In Zusammenarbeit mit dem Sänger Adolphe Nourrit, dem eigentlichen Librettisten, und wohl auch Meyerbeer, dem Komponisten der Oper, hatte Filippo für die neue Tanzweise seiner Tochter die Verkörperung des präferierten Themenbereichs der Zeit, des Irrealen, gefunden. Fast alle Ballette, die der Vater für Marie in der Folge schuf, waren Variationen über dieses Thema. Als Umjubelte tanzte die Taglioni in allen wichtigen Städten Europas. In Wien gastierte sie 1839 und 1840, 1847 beendete sie in London ihre Tanzkarriere.

Fanny Elßler wurde 1810 in Gumpendorf, damals „bei Wien“, geboren. Der Vater war Musiker im Dienste Joseph Haydns. Zusammen mit ihren Schwestern, insbesondere mit der 1808 geborenen Therese, mit der sie eine berufliche Gemeinschaft verband – sie pflegte im Pas de deux mit Fanny den Männerpart zu übernehmen –, erhielt Fanny zunächst Unterricht von einer in Wien engagierten französischen Ersten Tänzerin. Schon seit 1808 tanzte sie kleinere Partien am Kärntnertortheater. Nach einem Studienaufenthalt in Neapel 1825–27 wurde sie sukzessive in größeren Partien eingesetzt. In den kommenden drei Jahren feierte sie bereits so große Erfolge, dass sie 1830 die nächste Stufe einer Karriereleiter – ein Gastspiel in Berlin – erklimmen konnte. Auf Berlin folgten London und Paris, darauf Nordamerika, Havanna, Mailand und schließlich Russland. In Wien trat sie nur mehr als Gast auf. Elßlers Abschied von der Bühne erfolgte 1851 im Kärntnertortheater.

Paul Taglioni, 1808 geboren, agierte zunächst im Verband seiner Familie. Das hohe „standing“ dieser Familie lässt sich an Pauls Paten ermessen. Es waren dies Nikolaus Fürst Esterházy und Ballettmeister Jean Coralli, der spätere Choreograf der „Giselle“. Nach seinem 1826 in Wien erfolgten Debüt – er tanzte mit seiner Schwester einen Pas de deux – trat er 1827 in Paris auf. Da er an der Opéra kein für ihn günstiges Engagement erhielt, ging er 1829 als Solotänzer nach Berlin, einer Stadt, die forthin seine künstlerische und private Heimat wurde – er heiratete 1930 die Berliner Solotänzerin Amalie Galster. Von dort aus unternahm er Gastspielreisen, die ihn bis nach Amerika führten. Ab den Dreißigerjahren war Paul choreografisch tätig, sein Werk weist distinkte Abschnitte auf. Zunächst erweiterte er das Konzept des Romantischen unter anderem durch den noch größeren Einsatz des Corps de ballet, dann wandte er sich thematisch der aktuellen Urbanität zu. Nach höchst gelungenen „Wortmeldungen“ zum „Teufelsthema“, die er für seine Tochter, Marie, die Jüngere, äußerte, griff er, angeregt vom „Engagement“ Preußens im heutigen Syrien, aus deutscher Sicht gesehene passende Themen auf. Wach, klug, wendig, war er – ebenso wie seine Schwester und deren „Rivalin“ – anpassungsfähig, wobei er sehr genau wusste, wann Gelegenheit war, aus der Schar bereits Privilegierter den entscheidenden Schritt zu Besonderem zu machen. 1849 zum Ballettmeister der königlichen Oper in Berlin ernannt, wurde ihm 1869 der Titel „Ballettdirektor“ verliehen (eine davor nicht existierende Bezeichnung, die erst wieder im 20. Jahrhundert Verwendung fand).

Paul Taglioni, 1808 geboren, agierte zunächst im Verband seiner Familie. Das hohe „standing“ dieser Familie lässt sich an Pauls Paten ermessen. Es waren dies Nikolaus Fürst Esterházy und Ballettmeister Jean Coralli, der spätere Choreograf der „Giselle“. Nach seinem 1826 in Wien erfolgten Debüt – er tanzte mit seiner Schwester einen Pas de deux – trat er 1827 in Paris auf. Da er an der Opéra kein für ihn günstiges Engagement erhielt, ging er 1829 als Solotänzer nach Berlin, einer Stadt, die forthin seine künstlerische und private Heimat wurde – er heiratete 1930 die Berliner Solotänzerin Amalie Galster. Von dort aus unternahm er Gastspielreisen, die ihn bis nach Amerika führten. Ab den Dreißigerjahren war Paul choreografisch tätig, sein Werk weist distinkte Abschnitte auf. Zunächst erweiterte er das Konzept des Romantischen unter anderem durch den noch größeren Einsatz des Corps de ballet, dann wandte er sich thematisch der aktuellen Urbanität zu. Nach höchst gelungenen „Wortmeldungen“ zum „Teufelsthema“, die er für seine Tochter, Marie, die Jüngere, äußerte, griff er, angeregt vom „Engagement“ Preußens im heutigen Syrien, aus deutscher Sicht gesehene passende Themen auf. Wach, klug, wendig, war er – ebenso wie seine Schwester und deren „Rivalin“ – anpassungsfähig, wobei er sehr genau wusste, wann Gelegenheit war, aus der Schar bereits Privilegierter den entscheidenden Schritt zu Besonderem zu machen. 1849 zum Ballettmeister der königlichen Oper in Berlin ernannt, wurde ihm 1869 der Titel „Ballettdirektor“ verliehen (eine davor nicht existierende Bezeichnung, die erst wieder im 20. Jahrhundert Verwendung fand).

Die Eine ein Glücksfall für die Andere!

Versucht man dem nachhaltigen Ruhm von Taglioni und Elßler auf den Grund zu gehen, ist zuallererst die Gleichzeitigkeit des Agierens beider Künstlerinnen festzustellen. Diese Konstellation begünstigte beide, sie wurde geschickt als Marktstrategie genutzt. Man tanzte an denselben Orten, in denselben Theatern, aber nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe. Die Auftritte der beiden in Wien, Berlin, Paris, London, St. Petersburg erfolgten also nie zu ein und derselben Zeit, schon gar nicht miteinander. (Ein Miteinander hatte es nur am Beginn ihrer Karrieren in den Zwanzigerjahren in Wien gegeben.) Medienvertreter konstruierten reklamewirksam Fanlager oder konstruierten Rivalitäten, sie bauten sogar (in der Realität nicht existente) Feindbilder auf. Von dieser Bezogenheit aufeinander profitierten beide. Körperliches kam zu Sprache, die Größe beider (Taglioni war dem Geschmack der Zeit gemäß zu groß, die Elßler hingegen hatte die „richtige“ Größe), ihre Proportionen (Taglionis Arme und Beine wurden als zu lang empfunden), das Aussehen insgesamt (Taglioni unhübsch, die Elßler schön). Schreiber – vor allem französische – nutzten die Gelegenheit, nicht nur die äußeren Gegensätze festzuhalten, diese werden bis heute weltweit kolportiert. Anna Kisselgoff etwa nennt in ihrem 1984 in der „New York Times“ erschienenen Artikel, den sie aus Anlass der Wiederkehr des 100. Todestags der beiden schrieb, eine ganze Reihe solcher weiterer Gegensätzlichkeiten, die man glaubte feststellen zu können: Taglioni sei „christlich“, Elßler „heidnisch“, Taglioni züchtig, sogar keusch und gleichsam nicht von dieser Welt, eine Schwester der Luft; Elßler hingegen sinnlich, fast erdverbunden. Es wurde behauptet, Taglioni tanze für Frauen, Elßler für Männer. (Die Vermutung, dass es sich bei all dem Gegensätzlichen um nichts anderes handelt als um die bekannte – von Männern nach ihren Gelüsten durchgeführte – Einteilung von Frauen, liegt allerdings mehr als nahe.)

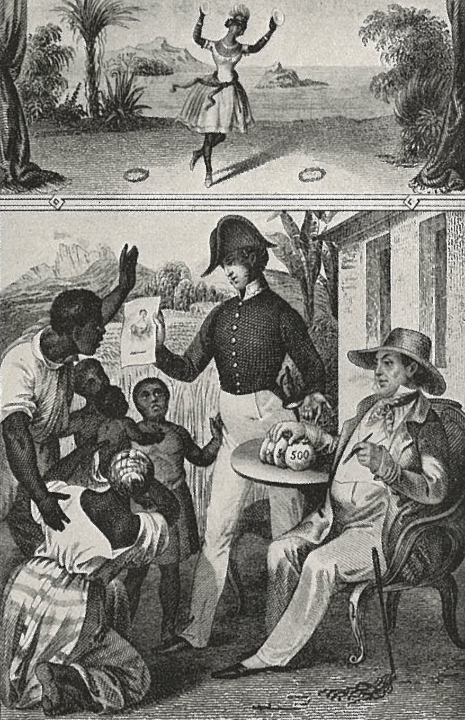

Beide Tänzerinnen wurden als wohltätig empfunden, Elßler etwa kaufte bei ihrem Gastspiel in Havanna mit dem Erlös einer Extravorstellung eine Sklavenfamilie frei oder spendete in Boston medienwirksam eine bedeutende Summe für die Errichtung des Bunker Hill Monument. Weniger zur Sprache kam das heute interessant erscheinende Faktum, dass die Taglioni fast immer im Familienverband, Elßler hingegen, von der Schwester Therese abgesehen, eher allein agierte. Kein größeres Gesprächsthema scheint die Heirat der Taglioni mit einem Adeligen gewesen zu sein, dazu die Tatsache, dass sie danach auch weiterhin auf der Bühne stand. Dass die Elßler ohne verheiratet gewesen zu sein, zwei Kinder auf die Welt brachte (die sie sofort „in Pflege“ gab), wurde nicht weiter thematisiert.

Beide Tänzerinnen wurden als wohltätig empfunden, Elßler etwa kaufte bei ihrem Gastspiel in Havanna mit dem Erlös einer Extravorstellung eine Sklavenfamilie frei oder spendete in Boston medienwirksam eine bedeutende Summe für die Errichtung des Bunker Hill Monument. Weniger zur Sprache kam das heute interessant erscheinende Faktum, dass die Taglioni fast immer im Familienverband, Elßler hingegen, von der Schwester Therese abgesehen, eher allein agierte. Kein größeres Gesprächsthema scheint die Heirat der Taglioni mit einem Adeligen gewesen zu sein, dazu die Tatsache, dass sie danach auch weiterhin auf der Bühne stand. Dass die Elßler ohne verheiratet gewesen zu sein, zwei Kinder auf die Welt brachte (die sie sofort „in Pflege“ gab), wurde nicht weiter thematisiert.

Was die Bühnenrealität sowie die tänzerische Seite betraf, war die Situation etwas anders gelagert. Die sechs Jahre Altersunterschied wusste die jüngere Elßler insofern zu nutzen, als sie die in Wien erfolgte Entstehung des besonderen Taglioni-Stils zunächst als Elevin, dann als Mitglied des Ballettensembles des Kärntnertortheaters mitverfolgen konnte. Vater Taglioni, der diesen entwickelte, baute auf der französisch-eleganten Schule und deren „richtige“, den ganzen Körper umfassende Bewegungskoordination auf. Gemäß den besonderen Körpervoraussetzungen seiner Tochter – der schlanken Linie ihrer Größe und ihrem Sprungtalent – baute er auf ebendiesen Begabungen.

Der neue Stil, der vom Boden wegstrebte, richtete sich, in dem sich die Tänzerin auf die Spitze ihres Fußes erhob, einerseits in die Höhe, andererseits – unterstützt von „arabesques allongées“ – in den Raum, wodurch zunächst der Eindruck des vorübergehenden Verharrens, dann eines Entgleitens entstand. Damit war der in der Literatur bereitgestellten romantischen Metapher des Luftigen, eines permanent entfliehenden Körpers gegeben. Die Denkfigur Sylphide hatte in der Realität die Bühne betreten. Als die junge Elßler nach ihrem Aufenthalt in Neapel mit einer neuen Terre-à-terre-Technik – eine auf Schnelligkeit und Virtuosität insbesondere der Beine und Füße bauende stilistische Richtung – nach Wien zurückkam, konnte sie zusätzlich den Taglioni-Stil körperlich verinnerlichen. Jahre später trug ihr dies die Einschätzung ein, sie sei – freilich ihre dramatische Begabung mitdenkend, die man wiederum der Taglioni absprach – die wahre Verkörperung der Sylphide gewesen.

Der neue Stil, der vom Boden wegstrebte, richtete sich, in dem sich die Tänzerin auf die Spitze ihres Fußes erhob, einerseits in die Höhe, andererseits – unterstützt von „arabesques allongées“ – in den Raum, wodurch zunächst der Eindruck des vorübergehenden Verharrens, dann eines Entgleitens entstand. Damit war der in der Literatur bereitgestellten romantischen Metapher des Luftigen, eines permanent entfliehenden Körpers gegeben. Die Denkfigur Sylphide hatte in der Realität die Bühne betreten. Als die junge Elßler nach ihrem Aufenthalt in Neapel mit einer neuen Terre-à-terre-Technik – eine auf Schnelligkeit und Virtuosität insbesondere der Beine und Füße bauende stilistische Richtung – nach Wien zurückkam, konnte sie zusätzlich den Taglioni-Stil körperlich verinnerlichen. Jahre später trug ihr dies die Einschätzung ein, sie sei – freilich ihre dramatische Begabung mitdenkend, die man wiederum der Taglioni absprach – die wahre Verkörperung der Sylphide gewesen.

Paul Taglioni. Der Choreograf als interpretierender Zeitzeuge

Paul Taglionis außergewöhnliches choreografisches Werk steht in krassem Widerspruch zu seinem heutigen Bekanntheitsgrad. Seine Ballette, deren Entstehung sich über ein halbes Jahrhundert (1831–82) erstrecken, weisen fachspezifisch jene Entwicklungen auf, die die Kunstgattung durchlebt hatte. Diese waren: Akzentverschiebungen und Veränderungen, die aufgegriffenen Themenbereiche betreffend, Werkkonzeption und Werkanlage an sich, Einsatz von Tänzerfächern, angewandte Technik und Schrittrepertoire. All diese Komponenten wurden an die sich jeweils im Wandel befindliche Ästhetik sowie den Kontext angepasst. Zuweilen gelang ihm, was schon sein Vater vermocht hatte: eine Vorreiterposition zu erzielen.

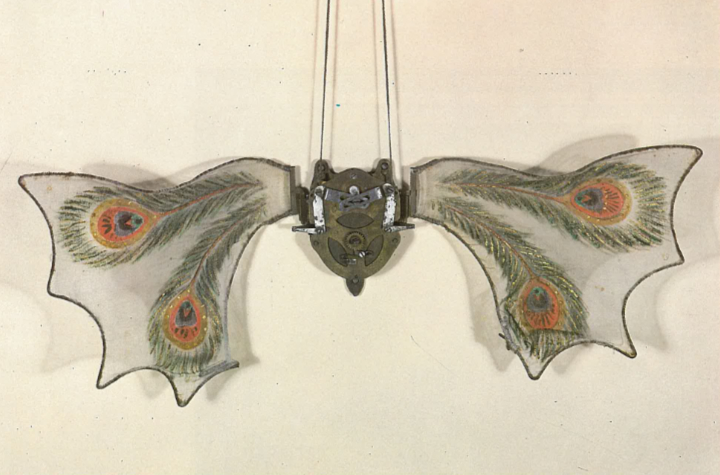

In der Hauptsache waren seine Ballette derart zeitbezogen, dass sie in herausragender Weise für gesellschaftliche sowie politische Gegebenheiten und Anliegen einer Stadt (Berlin) und eines Staates (Preußen) standen. Er vertritt wenig später die offiziellen Anliegen der aufsteigenden Nation, schildert Vergangenheit mit der Attitüde eines um weitere Entwicklung Wissenden, versteht es in Krisenzeiten, sein Publikum insofern aufzumuntern, indem er die mit der Stadtentwicklung in Zusammenhang stehenden Problemkreise in märchenhafte Zeit wendet, erinnert sich an die von ihm getanzten „Kolonialballette“, gleicht die Thematik aber sofort der Zeit an, als sie für die neue „deutsche“ Nation Tagesgespräch wird. Und er greift (in „Militaria“) genau jene Strategien auf, die den politischen Geist Deutschlands zukünftig leiten. Er schließt aber auch – wenn ihm eine geeignete Ballerina zu Verfügung steht, und seine Tochter sieht er als solche – an romantische Stoffe an (in „Satanella“), feiert technische Errungenschaften wie das elektrische Licht (in „Electra“).

In der Hauptsache waren seine Ballette derart zeitbezogen, dass sie in herausragender Weise für gesellschaftliche sowie politische Gegebenheiten und Anliegen einer Stadt (Berlin) und eines Staates (Preußen) standen. Er vertritt wenig später die offiziellen Anliegen der aufsteigenden Nation, schildert Vergangenheit mit der Attitüde eines um weitere Entwicklung Wissenden, versteht es in Krisenzeiten, sein Publikum insofern aufzumuntern, indem er die mit der Stadtentwicklung in Zusammenhang stehenden Problemkreise in märchenhafte Zeit wendet, erinnert sich an die von ihm getanzten „Kolonialballette“, gleicht die Thematik aber sofort der Zeit an, als sie für die neue „deutsche“ Nation Tagesgespräch wird. Und er greift (in „Militaria“) genau jene Strategien auf, die den politischen Geist Deutschlands zukünftig leiten. Er schließt aber auch – wenn ihm eine geeignete Ballerina zu Verfügung steht, und seine Tochter sieht er als solche – an romantische Stoffe an (in „Satanella“), feiert technische Errungenschaften wie das elektrische Licht (in „Electra“).

So wie die neue deutsche Nation (auch landesübergreifend) politisch mehr und mehr an Boden gewinnt, weitet sich auch Taglionis Wirkungsbereich, Wien und Mailand übernehmen seine Werke. Die Aufführungszahlen können sich sehen lassen. In Wien brachte es „Flick und Flock“ auf 287 Aufführungen (in Berlin sogar auf 451), „Satanella“ auf 210, „Fantasca“ auf 154 und „Sardanapal“ auf 100; das Divertissement „Rococo“ mit Tänzen von Taglioni und seinem Wiener Statthalter Carl Telle wurde 109 Mal gegeben. Dass zu Beginn des Jahres 1919 die eben erst ausgerufene Österreichische Republik vom Staatsopernballett ausgerechnet mit Taglionis Gavotte zu arrangierter Musik von König Ludwig XIII. aus „Rococo“ begrüßt wurde, überrascht. Es war dies die letzte Aufführung einer originalen Choreografie eines Mitglieds der Familie Taglioni in Wien. Beginnend 1805, erstreckte sich die Präsenz ihrer Werke im Spielplan über 114 Jahre! (Hinzuzählen könnte man freilich noch die 2011 in der Ära von Manuel Legris als Ballettdirektor auf Filippo Taglioni fußende Einstudierung der „Sylphide“-Wiederbelebung von Pierre Lacotte.)

Ganz in Paul Taglionis Sinn war es, tanzspezifische Belange innerhalb seines Arbeitsplatzes – in der Institution Oper – zu klären. Seinen Bemühungen ist es zu danken, dass das Berliner Ballettensemble ein eigenes Budget bekommt, dass ihm selbst aber auch Tantiemen zugesprochen werden. Schon der Vater hatte sich mit ähnlichen Fragen auseinandergesetzt. Für ihn ging es um die Frage der Autorenschaft. War der Autor eines Balletts der Librettist, der Komponist oder der Choreograf? Vater Taglioni ließ darob Taten sprechen. Während der Librettist von „La Sylphide“ in Paris mit Nourrit angegeben wurde und Filippo als der Choreograf des Balletts, so wurde das Werk bei seiner Wiener Erstaufführung 1836 insgesamt als Ballett von Taglioni ausgewiesen. Das von Paul angestrebte, offenbar schon in einer Planungsphase befindliche eigene Theater in Berlin kam jedoch nicht zustande.

Paul dachte ebenfalls nachhaltig. Ende der Vierzigerjahre nämlich ließ er die Entwürfe seiner elaboraten Corps-de-ballet-Passagen von einem Mitarbeiter der Berliner Königlichen Schauspiele – Carl Gropius – grafisch festhalten. Taglioni hatte für sein Ballett „Théa, ou: La Fée aux fleurs“ (London, 1847) Gruppenformationen entworfen, an denen mehr als 20 „belebte Blumen“ genannte Tänzerinnen beteiligt waren. Er hatte damit einen so großen Erfolg erzielt, dass er eine derartige Szene in weitere Ballette interpolierte, bis sie schließlich Eigenleben erlangte. (Ob sich Marius Petipa in seinen heute weltweit getanzten Corps-de-ballet-Passagen – etwa dem „Jardin animée“ in „Le Corsaire“ – direkt auf Paul Taglioni bezog oder auf andere Choreografen, die diese weiterentwickelten, muss ebenso Gegenstand weiterer Forschung bleiben wie die These, dass es sich bei vielen Balletten von George Balanchine um aus ihrem Kontext genommene Gruppenformationen des 19. Jahrhunderts handelt.) Noch im 20. Jahrhundert wurden Taglioni-Choreografien von anderen Ballettschaffenden zitiert. Dies tat zum Beispiel Lacotte in seinem „Re-Arrangement“ des 3. Aktes seiner „Coppélia“. (Das Ballett wird auch in der Saison 2024/25 in der Volksoper Wien zu sehen sein.) Eine Paul-Taglioni-Choreografie ist aber heute noch – allerdings unter dem Namen eines Choreografenkollegen – zu sehen. August Bournonville erklärt nämlich vollkommen ohne Skrupel, er habe in seinem Ballett „La Ventana“ (Kopenhagen, 1856) eine „Seguidilla“ von Paul eingebaut!

Paul dachte ebenfalls nachhaltig. Ende der Vierzigerjahre nämlich ließ er die Entwürfe seiner elaboraten Corps-de-ballet-Passagen von einem Mitarbeiter der Berliner Königlichen Schauspiele – Carl Gropius – grafisch festhalten. Taglioni hatte für sein Ballett „Théa, ou: La Fée aux fleurs“ (London, 1847) Gruppenformationen entworfen, an denen mehr als 20 „belebte Blumen“ genannte Tänzerinnen beteiligt waren. Er hatte damit einen so großen Erfolg erzielt, dass er eine derartige Szene in weitere Ballette interpolierte, bis sie schließlich Eigenleben erlangte. (Ob sich Marius Petipa in seinen heute weltweit getanzten Corps-de-ballet-Passagen – etwa dem „Jardin animée“ in „Le Corsaire“ – direkt auf Paul Taglioni bezog oder auf andere Choreografen, die diese weiterentwickelten, muss ebenso Gegenstand weiterer Forschung bleiben wie die These, dass es sich bei vielen Balletten von George Balanchine um aus ihrem Kontext genommene Gruppenformationen des 19. Jahrhunderts handelt.) Noch im 20. Jahrhundert wurden Taglioni-Choreografien von anderen Ballettschaffenden zitiert. Dies tat zum Beispiel Lacotte in seinem „Re-Arrangement“ des 3. Aktes seiner „Coppélia“. (Das Ballett wird auch in der Saison 2024/25 in der Volksoper Wien zu sehen sein.) Eine Paul-Taglioni-Choreografie ist aber heute noch – allerdings unter dem Namen eines Choreografenkollegen – zu sehen. August Bournonville erklärt nämlich vollkommen ohne Skrupel, er habe in seinem Ballett „La Ventana“ (Kopenhagen, 1856) eine „Seguidilla“ von Paul eingebaut!

In der Geschichte des Balletts der Wiener Hofoper spielt Paul Taglioni eine bedeutende Rolle. „Auf Allerhöchsten Wunsch“ – wie es hieß – waren seine Werke seit den Fünfzigerjahren in Wien zu sehen. Die Ballerina dieser Aufführungen war selbstverständlich seine Tochter Marie, sie gastierte in vier aufeinander folgenden Jahren im Kärntnertortheater. Die Künstler Wiens wussten diese Gastspiele zu nutzen. In dem Bestreben, am Erfolg einer Theaterproduktionen zu partizipieren und diesen von der Bühne in den Ballsaal zu transferieren und somit ins Volk zu tragen, ging Johann Strauß Sohn denselben Weg wie sein Vater. Widmete der Vater der „großen Marie“ den „Taglioni-Walzer“ und den „Gitana-Galopp“, so ehrte der Sohn Marie die Jüngere mit drei Kompositionen, die von der Rolle der Satanella und der Musik zu dem Ballett von Peter Ludwig Hertel und Cesare Pugni ausgingen: „Satanella-Quadrille“, „Satanella-Polka“ und „Marie-Taglioni-Polka“. In Wien nur durch seine Werke ständig präsent, begleitete Paul Taglioni 1869 persönlich die Übersiedelung des Ballettensembles vom Kärntnertortheater in das Haus am Ring, wo sein Ballett „Sardanapal“ eine neue Ära des Hofopernballetts eröffnete. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Marie die Jüngere bereits von der Bühne verabschiedet, durch Heirat war sie eine Prinzessin Windisch-Graetz geworden; sie starb 1891 auf Schloss Neuaigen bei Tulln an der Donau.

Wovon wird hier geflüstert?

In dem erwähnten so ungemein erfolgreichen Transfer zwischen Literatur und Bühnentanzkunst ließ das Ballett die Literatur keineswegs vollends hinter sich, sondern ermöglichte ihr mimisch-gestisch, „zu Wort zu kommen“. Dafür wurde ein der Rhetorik zugehörendes Gestenmaterial zur Verfügung gestellt, das damals durch Rezitation und Liedgesang sehr präsent war. Es besteht unter anderem aus angedeutetem Flüstern – der Zeigefinger wird an den Mund geführt – und Hören – die Hand wird an das Ohr gehalten. Unweigerlich ziehen diese Gesten die Frage nach sich, wovon hier denn eigentlich geflüstert wird? Auskunft darüber gibt die bereits in der Zeit vor der Entstehung des Balletts der „Sylphide“ entstandene Literatur, die sich mit Geisterwesen und jenen Personen befasst, die in ihren Sog gerieten. In bevorzugten Formen, wie etwa Gedichten, werden die infrage kommenden Themenkreise abgehandelt. Motive solcher Art sind in einem sehr bekannten Beispiel gebündelt. Da „flehen Lieder durch die Nacht“, sie sind in einem Hain zu hören, wohin man durch geisterhaftes Locken, den Ort wechselnd, aus seiner Welt geflohen ist. In diesem Hain hört man „flüsternd schlanke Wipfel rauschen“. Dies findet in des „Mondes Licht“ statt. Dass das Böse immer präsent ist, man kann es offenbar „erlauschen“. Deutlich hört man „Nachtigallen schlagen“, sie rühren mit „Silbertönen“. „Bebend“ harrt man – vergeblich – aus, eine Begegnung mit der Ersehnten ist nicht möglich, ein Festhalten bedeutet – auch im Falle der Sylphide – den Tod, der im Ballett mit dem Abfallen ihrer Flügel versinnbildlicht wird. (Zu ergänzen wäre hier, dass es sich bei den zitierten Wörtern und Teilen von Zeilen um ein Gedicht von Ludwig Rellstab handelt, das Franz Schubert in seinem Todesjahr 1828 vertonte. Dass Rellstab als mächtiger Berliner Kritiker eine wesentliche Rolle in Paul Taglionis Leben spielte, sei hinzugefügt.)

„Les Sylphides“, oder: Tradiertes neu belebt

All die vorgestellten Protagonisten waren, wie schon erwähnt, 1884 gestorben, nicht gestorben war aber die Ideenwelt, die sie vertreten hatten. Was den Sylphiden-Begriff angeht, hatte dieser längst Einzug in den Alltag erlebt, was die künstlerische Auseinandersetzung damit betraf, war er aus dem ursprünglichen Kontext herausgetreten, hatte den körperlichen Bereich verlassen und hatte sich – wenn er überhaupt präsent war – auf literarische Ebenen zurückgezogen. Marie Taglioni wie auch Fanny Elßler aber blieben jeweils als „lieu de mémoire“, als historische Bezugspersonen im kollektiven Gedächtnis. Marie hatte sich übrigens, im Unterschied zu der Elßler, auch nach ihrem Abschied von der Bühne sowohl pädagogisch wie auch choreografisch betätigt. Niemand anderer als Jacques Offenbach war der Komponist ihres Balletts „Le Papillon“, das sie 1860 an der Pariser Opéra herausgebracht hat.

Trotz Industrialisierung, trotz gravierender politischer Entwicklungen wandte man sich wieder der Sylphide und damit der singulären Romantischen Ballettwelt zu. Dies war um 1900 der Fall und geschah zum einen mit einem verklärenden Blick auf „eine gute alte Zeit“, zum anderen aus dem nunmehr völlig veränderten Kontext. Der Blick auf das Ballett der Zeit war – insbesondere in Russland – ein anderer geworden. Treibende Kraft war dabei die jungendstilverhaftete Künstlergemeinschaft „Welt der Kunst“ – die „Mir iskusstwa“ –, die auf Tradiertes nunmehr unter den Aspekten des Lichtes, der Farbe, des Bildhaften an sich, vor allem aber der Bewegung schaute. Zu ihren Mitgliedern gehörten Alexandre Benois, Sergei Diaghilew und Léon Bakst. Auch sie standen unter dem Eindruck der Gastspiele der Isadora Duncan, die mit ihren Tänzen gerade bei den VertreterInnen der Ballettklassik nachhaltigen Eindruck hinterließ. An ihrem Tanz überzeugte alles: die Spontaneität, das Ungekünstelte, das Regellose, das sofortige Reagieren auf die Musik, das sich in kleinstem Schrittmaterial ausdrückte. Es schien die Gegenwelt zu dem, was sich unter der Ägide von Petipa entwickelt hatte, was man unter den Schlagwörtern „Pose“ und „Virtuosität“ subsummierte und nunmehr zu reformieren suchte. Dass die Duncan 1904 in St. Petersburg zu Frédéric Chopins Walzer cis-Moll op. 64 Nr. 2 tanzte (sie hatte ihn schon seit ihrem Budapester Gastspiel im April 1902 im Repertoire), sollte – wie weiter unten ausgeführt – Folgen haben!

![Anna Pawlowa im Kostüm von Léon Bakst für die Szene „Vision im Mondlicht“ in „Chopiniana [I]“, St. Petersburg 1907. In: N. P. Golowko (Hg.), „Anna Pawlowa“. Art Deko, St. Petersburg 2006. 18 Taglioni](/images/2024_ArtikelFotos/TG_Taglionis/18_Taglioni.jpg) Schon seit dem Beginn des neuen Jahrhunderts hatte ein junger Tänzer des St. Petersburger Ballettensembles begonnen, choreografierend gegen die Ballett-Gegenwart anzukämpfen: Michail Fokin (1880–1942). Zurück zu den Ursprüngen, war sein Credo, zur Einfachheit und Klarheit, zur Flüchtigkeit, deren äußeres Zeichen Bewegung ist. Gefiltert durch die Moderne, sollte in einem neuen Ballett die zwar im Gedächtnis gebliebene, aber nur mehr in Abbildungen präsente Marie Taglioni wieder auferstehen. Es überrascht also nicht, dass dieser Idee eine Belebung einer „Gravüre“ folgte. Angeregt von Fokin, der dem „Mir-iskusstwa-Kreis“ nahestand, entwarf Bakst ein Kostüm „à la Taglioni“. Dieses zeichnete sich nicht nur durch die Farbe – Weiß –, sondern auch durch seine Länge aus. Während man um 1900 schon längst in Tutus tanzte, die das Knie sichtbar machen, war das der Taglioni wadenlang. Auch mit der gewählten Länge drückte Fokin seine erklärte Absicht aus, auf Virtuosität zu verzichten. Seine reformerische choreografische Arbeit bezeichnete Fokin als „Rêverie romantique“.

Schon seit dem Beginn des neuen Jahrhunderts hatte ein junger Tänzer des St. Petersburger Ballettensembles begonnen, choreografierend gegen die Ballett-Gegenwart anzukämpfen: Michail Fokin (1880–1942). Zurück zu den Ursprüngen, war sein Credo, zur Einfachheit und Klarheit, zur Flüchtigkeit, deren äußeres Zeichen Bewegung ist. Gefiltert durch die Moderne, sollte in einem neuen Ballett die zwar im Gedächtnis gebliebene, aber nur mehr in Abbildungen präsente Marie Taglioni wieder auferstehen. Es überrascht also nicht, dass dieser Idee eine Belebung einer „Gravüre“ folgte. Angeregt von Fokin, der dem „Mir-iskusstwa-Kreis“ nahestand, entwarf Bakst ein Kostüm „à la Taglioni“. Dieses zeichnete sich nicht nur durch die Farbe – Weiß –, sondern auch durch seine Länge aus. Während man um 1900 schon längst in Tutus tanzte, die das Knie sichtbar machen, war das der Taglioni wadenlang. Auch mit der gewählten Länge drückte Fokin seine erklärte Absicht aus, auf Virtuosität zu verzichten. Seine reformerische choreografische Arbeit bezeichnete Fokin als „Rêverie romantique“.

Dieses heute im „Osten“ als „Chopiniana“, im „Westen“ als „Les Sylphides“ bekannte Ballett entwickelte Fokin aus der von ihm 1907 geschaffenen Szene „Vision im Mondlicht“ zu dem oben erwähnten, auch von Duncan verwendeten Chopin-Walzer. Der Choreograf hatte Alexander Glasunow gebeten, diesen Walzer zu orchestrieren und in sein bereits 1893 uraufgeführtes Opus 46 „Chopiniana“ einzufügen. Fokin zog 1907 das nunmehr erweiterte Glasunow-Werk als musikalische Basis für eine ebenfalls „Chopiniana“ benannte Darbietung bei einer Wohltätigkeitsvorstellung heran. Die besagte zusätzliche Szene benötigte der Choreograf für einen von Anna Pawlowa und Michail Obuchow ausgeführten „Hauch von Poesie“, der einen Gegensatz zu den Charaktertänzen dieses Werks bilden sollte. (Im Mittelpunkt eines dieser Charakterstücke waren Chopin selbst und seine Muse Figuren der Handlung.)

Ein Jahr später, am 8. März 1908, wurde am Mariinski-Theater – unter dem Titel „Ballett nach Musik von F. Chopin“ – das Werk aufgeführt, wie wir es heute kennen. Es besteht aus dem cis-Moll-Walzer und sechs weiteren neu ausgewählten Chopin-Nummern (Prélude, Nocturne, zwei Mazurken und zwei Walzern), die von Moritz Köhler (auch Maurice Keller) orchestriert wurden. ProtagonistInnen waren Pawlowa, Olga Preobraschenskaja, Tamara Karsawina und in der Rolle des träumenden Jünglings der 19-jährige Wazlaw Nijinski. Erst im Februar 1909 erhielt das Werk den Titel „Chopiniana“ (also die gleiche Bezeichnung wie das bis auf eine einzige Nummer völlig andere Ballett der Wohltätigkeitsvorstellung 1907). Für die westeuropäische Erstaufführung im Juni 1909 bei den Ballets Russes in Paris kreierte dann Diaghilew den Titel „Les Sylphides“, die neue Ausstattung schuf Benois. Es sollte das einzige Werk bleiben, das ständig im Repertoire der Ballets Russes vertreten war, bei Gastspielen an der Wiener Hofoper 1912 und 1913 wurde es auch hierzulande gezeigt.

Ein Jahr später, am 8. März 1908, wurde am Mariinski-Theater – unter dem Titel „Ballett nach Musik von F. Chopin“ – das Werk aufgeführt, wie wir es heute kennen. Es besteht aus dem cis-Moll-Walzer und sechs weiteren neu ausgewählten Chopin-Nummern (Prélude, Nocturne, zwei Mazurken und zwei Walzern), die von Moritz Köhler (auch Maurice Keller) orchestriert wurden. ProtagonistInnen waren Pawlowa, Olga Preobraschenskaja, Tamara Karsawina und in der Rolle des träumenden Jünglings der 19-jährige Wazlaw Nijinski. Erst im Februar 1909 erhielt das Werk den Titel „Chopiniana“ (also die gleiche Bezeichnung wie das bis auf eine einzige Nummer völlig andere Ballett der Wohltätigkeitsvorstellung 1907). Für die westeuropäische Erstaufführung im Juni 1909 bei den Ballets Russes in Paris kreierte dann Diaghilew den Titel „Les Sylphides“, die neue Ausstattung schuf Benois. Es sollte das einzige Werk bleiben, das ständig im Repertoire der Ballets Russes vertreten war, bei Gastspielen an der Wiener Hofoper 1912 und 1913 wurde es auch hierzulande gezeigt.

Nur eine einzige der vielen Besonderheiten dieses Reformwerks sei kurz herausgegriffen: die neuartige Werkanlage. Denn „Les Sylphides“ ist keineswegs ein „Grand Pas“, der – wie es noch bei Paul Taglioni oder Petipa der Fall war – eine Folge von mehr oder minder handlungslosen Corps-de-ballet-Passagen aus einem großen Handlungsballett herausgreift und dann der Dekorativität wegen aneinanderreiht. Es ist bereits als alleinstehendes atmosphärisches Bild konzipiert, wobei sich die Ausführung als ungemein anspruchsvoll erweist. Die männliche Hauptpartie nämlich steht nicht nur im Mittelpunkt, sie lenkt durch ihre Aura das ganze Geschehen. Das heißt, die Sylphiden tanzen nie um ihrer selbst willen, ihr Agieren steht in ständigem Bezug zum Solisten.

Der große Erfolg, den „Les Sylphides“ erzielte, war ein sofortiger und ist nachhaltig, das Werk ist wohl das meistgespielte einaktige Ballett der gesamten Literatur. Es zeigt modellhaft, wie Neues aus einer Rückschau auf Tradiertes entstehen kann, und spielt im Repertoire der klassisch orientierten Ensembles eine so große Rolle, dass sich sogar verschiedene Traditionslinien entwickelten. Die aktuelle „Wiener Fassung“, die am 8. Mai 2024 vom Wiener Staatsballett in der Volksoper Wien präsentiert wurde, ist laut Aussage von Barbora Kohoutková, der für die Einstudierung zuständigen Ballettmeisterin, eine Mischfassung. (Da Kohoutková gebürtige Tschechin ist, sei vermerkt, dass sich in unserem Nachbarland eine eigene Traditionslinie des Fokin-Balletts entwickelt hat. Diese geht zurück auf den Tschechen Ivo Váňa Psota, der in den 1940er Jahren als Ballettmeister des Original Ballet Russe des Col. W. de Basil in Amerika tätig war und nach der Rückkehr in seine Heimat die erworbenen Kenntnisse 1948 in seine Brünner Einstudierung von „Les Sylphides“einfließen ließ. In weiterer Folge wurde diese Fassung von der Psota-Schülerin Olga Skálová in Prag und Ostrava, wiederum in Brünn sowie in Bratislava einstudiert.)

Der große Erfolg, den „Les Sylphides“ erzielte, war ein sofortiger und ist nachhaltig, das Werk ist wohl das meistgespielte einaktige Ballett der gesamten Literatur. Es zeigt modellhaft, wie Neues aus einer Rückschau auf Tradiertes entstehen kann, und spielt im Repertoire der klassisch orientierten Ensembles eine so große Rolle, dass sich sogar verschiedene Traditionslinien entwickelten. Die aktuelle „Wiener Fassung“, die am 8. Mai 2024 vom Wiener Staatsballett in der Volksoper Wien präsentiert wurde, ist laut Aussage von Barbora Kohoutková, der für die Einstudierung zuständigen Ballettmeisterin, eine Mischfassung. (Da Kohoutková gebürtige Tschechin ist, sei vermerkt, dass sich in unserem Nachbarland eine eigene Traditionslinie des Fokin-Balletts entwickelt hat. Diese geht zurück auf den Tschechen Ivo Váňa Psota, der in den 1940er Jahren als Ballettmeister des Original Ballet Russe des Col. W. de Basil in Amerika tätig war und nach der Rückkehr in seine Heimat die erworbenen Kenntnisse 1948 in seine Brünner Einstudierung von „Les Sylphides“einfließen ließ. In weiterer Folge wurde diese Fassung von der Psota-Schülerin Olga Skálová in Prag und Ostrava, wiederum in Brünn sowie in Bratislava einstudiert.)

Die erste Einstudierung des Werks in Wien, 1956 an der Staatsoper durch Gordon Hamilton, folgte der aus Diaghilews Ballets Russes gewachsenen englischen Traditionslinie, sie blieb bis 1974 im Repertoire. Die Orchestrierung war von Cedric King Palmer, 1959 wurde sie durch die Bearbeitung von Roy Douglas abgelöst. Eine Besonderheit der aktuellen Produktion des Wiener Staatsballetts ist die Verwendung der 1941 von Benjamin Britten für das American Ballet Theatre erstellten neuen Orchestrierung. Die amerikanische Kompanie darf für sich in Anspruch nehmen, die letzte gewesen zu sein, für die Fokin selbst die Einstudierung von „Les Sylphides“ vorgenommen hat. Ebendiese war 1953 in Wien durch ein Gastspiel des American Ballet Theatre in der Volksoper zu sehen.

Der hohe Stellenwert dieses Balletts ist auch dem Umstand geschuldet, der jedem wirklichen Kunstwerk zu eigen ist. „Les Sylphides“ ist einerseits in bestimmten Welten verankert, andererseits aber für jede Zeit interpretierbar. Besondere Anliegen der Gegenwart können ohne Mühe hineinprojiziert werden. Obwohl es RezipientInnen geben mag, die das „weiße Gewölke“ der Kostüme als undurchdringbare Fassade eines Gebäudes empfinden, hinter die nicht geblickt werden kann, sind die Bezüge, die sich zur heutigen Zeit herstellen lassen, geradezu verblüffend. Zunächst eröffnet „Les Sylphides“ Welten von unbestimmten, nicht artikulierbaren Sehnsüchten, die für das Geheimnisvolle offen bleiben.

Der hohe Stellenwert dieses Balletts ist auch dem Umstand geschuldet, der jedem wirklichen Kunstwerk zu eigen ist. „Les Sylphides“ ist einerseits in bestimmten Welten verankert, andererseits aber für jede Zeit interpretierbar. Besondere Anliegen der Gegenwart können ohne Mühe hineinprojiziert werden. Obwohl es RezipientInnen geben mag, die das „weiße Gewölke“ der Kostüme als undurchdringbare Fassade eines Gebäudes empfinden, hinter die nicht geblickt werden kann, sind die Bezüge, die sich zur heutigen Zeit herstellen lassen, geradezu verblüffend. Zunächst eröffnet „Les Sylphides“ Welten von unbestimmten, nicht artikulierbaren Sehnsüchten, die für das Geheimnisvolle offen bleiben.

Das Ballett schafft Räume, die durch die Magie der uniformierten Kleidung, deren Farbe und den Gleichschritt der Tanzenden verdichtet werden. Jeder Mensch kann sich in der Gemeinschaft von ungewisser Geschlechtlichkeit je nach eigenen Wünschen wiederfinden oder auch von der Außenwelt abschotten, wobei man sich in der Gemeinschaft, in der man eingebettet ist, sicher und sogar beheimatet fühlen kann. Die Kraft, die aus der Gemeinschaft zu gewinnen und an der Oberfläche immer spürbar ist, kann aber auch ganz andere Anliegen betreiben, denn wer ist dieser Träumende? „Ein in seiner Fantasiewelt lebender Jüngling“, so Fokin, „der zu Neuem, zu Besserem strebt.“ Ist er, in heutiger Sicht, vielleicht ein Realitätsverweigerer, ein Leugner der Gegenwart, der seinem Drang nach Selbstbestimmung nachgeht? Bewegt er sich in einer Blase, in der er sich völlig seinem Selbst widmet? Dabei muss sich auch dieses Individuum eingestehen, dass seine Ideenwelt letztlich den Kampf mit der körperlichen Realität verliert.

Marie Taglioni starb in Marseille, Fanny Elßler in Wien und Paul Taglioni in Berlin. Wie die Nachbilder zeigen, ist die Kraft dieser Tanzikonen auch 140 Jahre nach ihrem Tod ungebrochen!