![]() Der vierte Teil der Artikelfolge, die der 400-jährigen Geschichte des Wiener „Haus-, Hof- und Staatsballetts“ gewidmet ist, geht vom Stichjahr 1922 aus. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Wiener Erstaufführung der „Josephs Legende“, eine Premiere, die, der Prominenz ihrer Schöpfer wegen – die Librettisten waren Harry Graf Kessler und Hugo von Hofmannsthal, der Komponist Richard Strauss, der in diesem Jahr amtierender Co-Direktor des Hauses war –, jede andere Erstaufführung des Wiener Ensembles übertrumpfte.

Der vierte Teil der Artikelfolge, die der 400-jährigen Geschichte des Wiener „Haus-, Hof- und Staatsballetts“ gewidmet ist, geht vom Stichjahr 1922 aus. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Wiener Erstaufführung der „Josephs Legende“, eine Premiere, die, der Prominenz ihrer Schöpfer wegen – die Librettisten waren Harry Graf Kessler und Hugo von Hofmannsthal, der Komponist Richard Strauss, der in diesem Jahr amtierender Co-Direktor des Hauses war –, jede andere Erstaufführung des Wiener Ensembles übertrumpfte.

1922 – Ein Komponist leitet die Ballettgeschicke

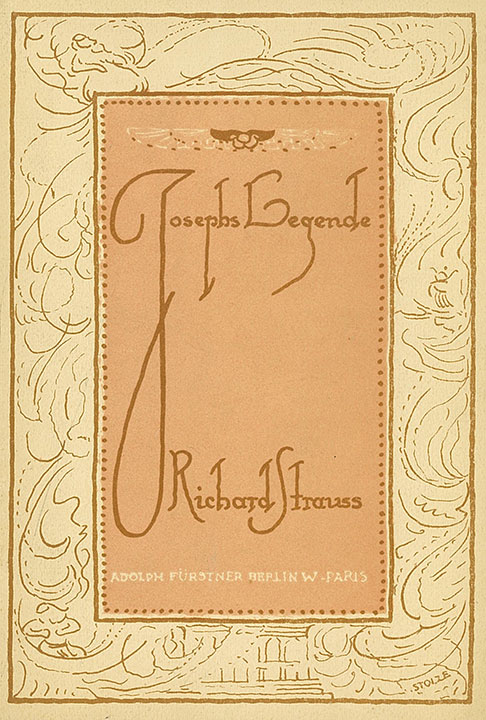

1922 kam es in der Geschichte des Wiener Ballettensembles zu einem denkwürdigen Ereignis. Keiner der Verantwortlichen im Haus am Ring – die k. k. Hofoper trug auf Abendplakaten und Programmzetteln nunmehr den Namen „Operntheater“ (der Begriff „Staatsoper“ findet auf den Affichen erst ab September 1938 Verwendung) – konnte sich für die Besetzung der Hauptpartie des neuen Balletts entscheiden. Die Angelegenheit beschäftigte schließlich nicht nur das Opernhaus, ganz Wien rätselte, wem denn nun die Ehre zuteil werden würde, die Titelrolle in Strauss᾽ „Josephs Legende“ verkörpern zu dürfen. Die Hausmacht des als Gast verpflichteten Choreografen Heinrich Kröller (München 1880 – Würzburg 1930) reichte offenbar noch nicht, diese als ungemein wichtig angesehene Entscheidung allein treffen zu können. Weder Hofmannsthal noch Strauss mit seinen auch in Ballettbelangen sehr distinkten Ansichten hatten klare Präferenzen. Sollte der feinnervige und ausdrucksstarke Toni Birkmeyer die Rolle des Joseph tanzen oder doch Willy Fränzl, der virile und kräftige „Klassiker“? Als wenige Tage vor der Premiere noch immer kein Entschluss gefasst war, ließ man das Los entscheiden: Birkmeyer fiel die Generalprobe zu, Fränzl die Premiere am 18. März 1922.

Aus einer Probe kommend, schreibt Hofmannsthal an Strauss: „Ich habe gestern abend eine große, große Freude gehabt! Das ist ja eine wunderschöne Sache! Welche Freude fürs Auge – und fürs Ohr! (…) und Birkmeyer einfach ideal – so sehr Jüngling und Unschuld als auch künftiger Held. Mit dieser Sache und dieser Besetzung müßte man ja um die Welt reisen!“

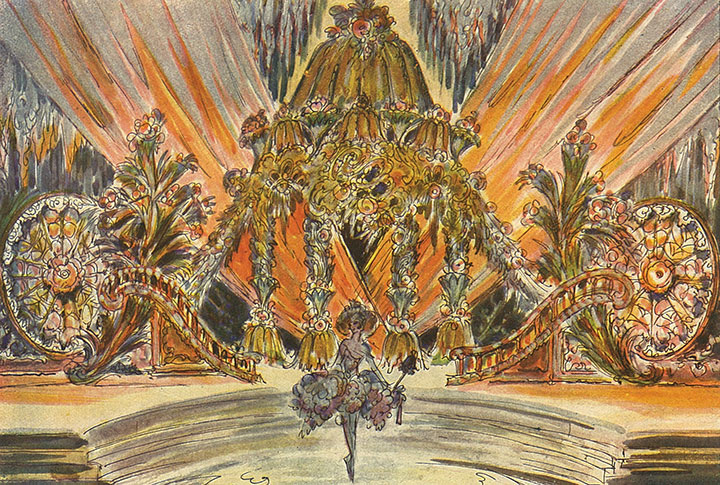

Trotz der Zufriedenheit Hofmannsthals war man sich nicht sicher, wie das Publikum reagieren würde. Waren Kenner zwar mit der Entstehung und Uraufführung des Werks für die Ballets Russes vertraut, das Ballett aber nun in Wien, noch dazu nach all dem Chaos, das zu überstehen gewesen war, einem breiten Publikum zu präsentieren, stellte dies nicht ein enormes Risiko dar? Dies umso mehr, als die Autoren den Zuschauern einiges abverlangten. Das Libretto mit seinem vielschichtig ausgeklügelten Ineinander von Ebenen erweist sich nämlich als höchst komplexe Konstruktion: Impulsgeber war der „Kunstkörper Diaghilews“, das heißt, das Ensemble der Ballets Russes im Allgemeinen und die sinnliche Ausstrahlung seines männlichen Stars Wazlaw Nijinski im Besonderen. Dieser sollte die biblische Erzählung des ägyptischen frommen Joseph vermitteln, die Geschichte sollte allerdings „in der Art eines Cartons des Veronese“ dargeboten werden.

Die beiden für Nijinski schwärmenden Librettisten nutzen nun diesen historischen Dekorationsrahmen – die Welt des Paolo Veronese – als sinnlichen Anreiz, ihrer dichterischen Lust freien Lauf zu lassen, um, wie es hieß, die Gegenwart durch die Vergangenheit „so recht zu genießen“. Eigentliches Thema des Werks sollte das Spiel mit „historisch-ästhetischen Brechungen“ sein, das heißt, ausgehend von der biblischen Erzählung stand, wie die Autoren dies formulierten, die Sicht des Fin de siècle auf die Renaissance im Mittelpunkt des Interesses; des Weiteren die „psychologische Umdeutung biblischer Archetypen in eben diesem Geiste“, und schließlich die im buchstäblichen Sinn tableauhafte Sicht der Renaissance auf das Alte Testament.

Die beiden für Nijinski schwärmenden Librettisten nutzen nun diesen historischen Dekorationsrahmen – die Welt des Paolo Veronese – als sinnlichen Anreiz, ihrer dichterischen Lust freien Lauf zu lassen, um, wie es hieß, die Gegenwart durch die Vergangenheit „so recht zu genießen“. Eigentliches Thema des Werks sollte das Spiel mit „historisch-ästhetischen Brechungen“ sein, das heißt, ausgehend von der biblischen Erzählung stand, wie die Autoren dies formulierten, die Sicht des Fin de siècle auf die Renaissance im Mittelpunkt des Interesses; des Weiteren die „psychologische Umdeutung biblischer Archetypen in eben diesem Geiste“, und schließlich die im buchstäblichen Sinn tableauhafte Sicht der Renaissance auf das Alte Testament.

Von existenzbedrohenden Umstürzen

Die Ära des Hofopernballetts hat 1918 so geendet, wie sie vor rund 300 Jahren begonnen hatte. Damals, 1622, hatte Kaiserin Eleonora I. die erste Aufführung eines Hofballettensembles initiiert, an der letzten Produktion 1918 war ebenfalls ein Mitglied des Kaiserhauses – Erzherzogin Maria Immakulata – beteiligt. Sie hatte das Ballett „Der 18. Lenz“ (Ch: Josef Hassreiter) komponiert. Die letzte Aufführung des Werks ging am 3. Oktober 1918 über die Bühne, am 12. November wurde die Republik ausgerufen. Was die Ballettbelange der Oper betraf, trat vollkommenes Chaos ein. Wer war nun für das Lenken der Geschicke der Institution Oper, somit auch der des Balletts verantwortlich? Wer hatte diesbezüglich Einsicht und Kenntnis? Immerhin galt es, eine Körperschaft von 137 Tänzerinnen und Tänzern zur Zufriedenheit des Staates und des Publikums zu beschäftigen. Zudem war eine neue hochtalentierte Generation beiderlei Geschlechts bereit zu tanzen.

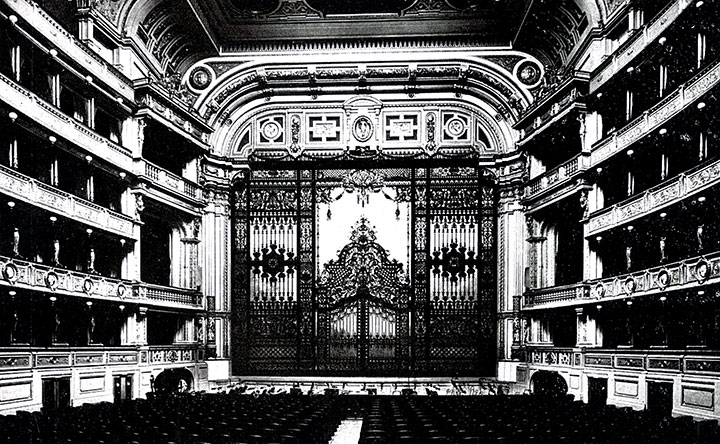

Konnte das Opernrepertoire der Vorkriegsjahre eher problemlos in die neue Zeit transferiert werden, so war – so die Meinung vieler – das alte Ballettrepertoire, wofür die Werke von Hassreiter standen, für die Zwanzigerjahre kaum passend. Doch der mit den Umstürzen der Zeit einhergegangenen völlig geänderten Tanzästhetik stand eine seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gepflegte Kontinuität gegenüber, die völlig aufzugeben, man sich scheute. Die Wiener Ballettgeschicke waren jahrzehntelang von ein und derselben Persönlichkeit gelenkt worden: Der gebürtige Wiener Paul Taglioni (Bruder von Marie Taglioni) war, anfangs noch parallel mit dem fest engagierten Ballettmeister August Bournonville, von 1853 bis 1873 ständiger Gastchoreograf gewesen. Sein „Sardanapal“ (M: Peter Ludwig Hertel) war das erste Ballett, das 1869 im neuen Haus am Ring gegeben worden war; Carl Telle, der „Statthalter“ Taglionis, wirkte von 1859 bis 1889 als Ballettmeister, Hassreiter von 1889 bis 1918. Nunmehr war man völlig orientierungslos: Als Strauss 1919 das Amt des Direktors antrat, war bis Ende dieses Jahres Carl Godlewski als Hassreiter-Nachfolger Ballettmeister.

Konnte das Opernrepertoire der Vorkriegsjahre eher problemlos in die neue Zeit transferiert werden, so war – so die Meinung vieler – das alte Ballettrepertoire, wofür die Werke von Hassreiter standen, für die Zwanzigerjahre kaum passend. Doch der mit den Umstürzen der Zeit einhergegangenen völlig geänderten Tanzästhetik stand eine seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gepflegte Kontinuität gegenüber, die völlig aufzugeben, man sich scheute. Die Wiener Ballettgeschicke waren jahrzehntelang von ein und derselben Persönlichkeit gelenkt worden: Der gebürtige Wiener Paul Taglioni (Bruder von Marie Taglioni) war, anfangs noch parallel mit dem fest engagierten Ballettmeister August Bournonville, von 1853 bis 1873 ständiger Gastchoreograf gewesen. Sein „Sardanapal“ (M: Peter Ludwig Hertel) war das erste Ballett, das 1869 im neuen Haus am Ring gegeben worden war; Carl Telle, der „Statthalter“ Taglionis, wirkte von 1859 bis 1889 als Ballettmeister, Hassreiter von 1889 bis 1918. Nunmehr war man völlig orientierungslos: Als Strauss 1919 das Amt des Direktors antrat, war bis Ende dieses Jahres Carl Godlewski als Hassreiter-Nachfolger Ballettmeister.

Strauss hatte zu dieser Zeit bereits einen Wunschkandidaten für die Position des Ballettmeisters: Michail Fokin, den er spätestens seit der Uraufführung der von ihm vorgenommenen Choreografie der „Josephs Legende“ 1914 in Paris kannte. Nachdem dieser allerdings in die USA gegangen war, fiel die Wahl auf Georgi Kjakscht. Mit ihm kam das Ensemble erstmals mit russischer Ballettkultur in Berührung. Nach nur zwölf Monaten wurde dieser durch Nicola Guerra, einen Vertreter der italienischen Schule, abgelöst, sein Engagement dauerte nur drei Monate. Das folgende Experiment war von noch kürzerer Dauer. Mit einem „Nichtpraktiker“ – man würde ihn heute als Dramaturgen bezeichnen – wurde der Schriftsteller Karl Vollmoeller nach Wien berufen. Mit ihm kam der Tänzer und Choreograf Ernst Matray, der schon über ein Jahrzehnt mit Max Reinhardt zusammengearbeitet hatte. Diese „Berliner“ Lösung, die offenbar die Achse Wien–Berlin stärken sollte, dauerte jedoch nur wenige Wochen. Erst jetzt dachte man daran, in den eigenen Reihen zu suchen: Carl Raimund sen. war zwei Spielzeiten lang nicht choreografierender Ballettmeister. Bestrebungen, eine „moderne Richtung“ einzuschlagen (etwa mit Ellen Tels), lehnte Strauss entschieden ab. Spätestens seit der 1921 erfolgten Berliner Erstaufführung der „Josephs Legende“ war Strauss mit Kröller, der die Aufführung nicht nur choreografiert hatte, sondern auch die Titelpartie tanzte, in Verbindung; mit Nachdruck versuchte er nun, diesen an Wien zu binden. Zunächst noch Gastchoreograf, wurde Kröller 1923 endlich Ballettmeister. Der gebürtige Münchner, ein Reformer der Klassik und Verfechter einer neuen Dramaturgie, wurde als würdiger Ballettmeister des Hauses angesehen.

Das Ende eines nationalen Unternehmens?

Das Ende eines nationalen Unternehmens?

Trotz der Zustimmung, die man innerhalb des Ballettensembles ob des Engagements Kröllers empfand, mochte sich dieses für die Repräsentanten der „alten Ordnung“ wie ein Stachel angefühlt haben. Alle jene, die mit großem Erfolg für das Haus gearbeitet hatten, meinten sich wohl um ihr Lebenswerk betrogen. Ihr Ziel war es gewesen, eine nationale Ballettschule, ein nationales Ensemble aufzubauen, das „Eigenes“ zu tanzen hatte. Als man 1919 das 50-jährige Bestehen der Hofoper im Haus am Ring feierte, waren die vom Ballett erzielten „nationalen“ Errungenschaften wesentlicher Teil der positiven Bilanz dieses halben Jahrhunderts gewesen. Teil dieser Feierlichkeiten war eine von Godlewski vorgenommene Wiederaufnahme von „Aschenbrödel“, dem zunächst von der Hofoperndirektion verschmähten und erst 1908 in einer Choreografie von Hassreiter zur Wiener Erstaufführung gelangten einzigen Ballett von Johann Strauß. Während das Werk nur 1919 gespielt wurde, blieben andere Hassreiter-Ballette weiterhin auf dem Spielplan: „Die Puppenfee“, „Sonne und Erde“, „Die roten Schuhe“, „Die Prinzessin von Tragant“ und „Die Jahreszeiten der Liebe“. Librettisten dieser Werke waren neben Hassreiter selbst Franz Gaul und Heinrich Regel, Musik stammte von Josef Bayer, Raoul Mader und Oscar Straus sowie in arrangierter Form von Franz Schubert. Dazu kamen Louis Frapparts „Wiener Walzer“ in einer musikalischen Zusammenstellung von Bayer und Telles Version von Léo Delibes᾽ „Coppélia“. Eine „Rehabilitierung“ von „Aschenbrödel“ erfolgte erst 1999 durch Renato Zanella.

Insgesamt gesehen hatte die Wiener Hofoper mit ihrem Ballett gleichrangige Operninstitutionen übertrumpft, denn diese Häuser mochten zwar ansehnliche Ballettensembles ihr Eigen nennen, aber keine Choreografen, die in einem vergleichbaren Ausmaß nicht nur das eigene Repertoire bestimmten, sondern auch nach außen wirkten. Eine solche Person war der Wiener Hofoper in Hassreiter erwachsen. 1845 in Wien geboren, zuerst als Solotänzer in München und Erster Solotänzer in Stuttgart, seit 1870 an der Wiener Hofoper engagiert, avancierte er nach dem durchschlagenden Erfolg seiner „Puppenfee“ (M: Bayer, 1888) zum Ballettmeister respektive Ballettregisseur, eine Position, die er bis zu seiner Pensionierung innehatte. Der Erfolg seiner Ballette erklärt sich aus der Spannung zwischen Text und Subtext, genauer, aus der Gabe, die Stereotypen der Tänzerfächer und Tanzszenen samt dem dazugehörigen Schrittrepertoire und dem Bewegungsduktus nicht nur individuell zu beleben, sondern diese auch in der Gegenwart zu verankern. Dasselbe galt für die Stereotypen der Dekoration und der Musik. Hassreiters Choreografien waren durch ein Spiel mit verschiedenen Ebenen gekennzeichnet, wovon die gesellschaftspolitische, die auf Aktuelles Bezug nehmende und die der Präsentation von Frauenschönheit die wichtigsten waren. Dazu kam die Ebene „Wien-Bild“, das geprägt war durch die – so die offizielle Lesart – „segensreiche Tätigkeit des Kaisers“, der, dank der Mithilfe seiner „braven“ Bevölkerung sowie des technischen Fortschritts, Wien zur Großstadt erweitert hatte. Die Ingredienzien für die Zeichnung dieses Bildes waren: Strauß-Huldigungen, der Walzer an sich, die Kultur des Vielvölkerstaats mit seinen Bräuchen und Tänzen.

Von der Struktur her handelte es sich bei Hassreiters Balletten um Narrative, die gestisch-mimisch präsentiert wurden, wobei sich in den Erzählstrang die sogenannten „vorkommenden Tänze“ schoben. Diese wurden entweder von den Trägern der Narration, öfters aber von am Fortgang der Handlung nicht Beteiligten – etwa der Primaballerina – ausgeführt. Sosehr der Ballerina und den Solistinnen herausragende Stellungen zugesprochen wurden, so wichtig waren die männlichen Tänzer und das Corps de ballet. Dieses fungierte unterschiedlich motiviert als eigene Größe in verschiedensten Facetten. Aus den „Gruppierungen“ und „Stellungen“ der ersten Jahrhunderthälfte wurden nun, revuehaft eingesetzt, Formationen, Umzüge und Märsche in Uniform.

Von der Struktur her handelte es sich bei Hassreiters Balletten um Narrative, die gestisch-mimisch präsentiert wurden, wobei sich in den Erzählstrang die sogenannten „vorkommenden Tänze“ schoben. Diese wurden entweder von den Trägern der Narration, öfters aber von am Fortgang der Handlung nicht Beteiligten – etwa der Primaballerina – ausgeführt. Sosehr der Ballerina und den Solistinnen herausragende Stellungen zugesprochen wurden, so wichtig waren die männlichen Tänzer und das Corps de ballet. Dieses fungierte unterschiedlich motiviert als eigene Größe in verschiedensten Facetten. Aus den „Gruppierungen“ und „Stellungen“ der ersten Jahrhunderthälfte wurden nun, revuehaft eingesetzt, Formationen, Umzüge und Märsche in Uniform.

In der weltweit gefeierten „Puppenfee“ offenbaren sich die angesprochenen Ebenen ohne Umschweife. Die erste sichtbare Ebene, eine knappe, kindgerechte Geschichte, mündet im Ballabile des Inventars des Spielwarengeschäftes. Das Geschehen findet mit der im Libretto besonders hervorgehobenen Anweisung „Vollstes Licht“ seinen Höhepunkt. In einem Tableau präsentiert sich nun das gesamte Ensemble in der neuen elektrischen Beleuchtung. Diese Ebene zeigt eine Parade von Frauenschönheiten sowie den aus der nationalen Ballettschule hervorgegangenen Nachwuchs. Anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der „Puppenfee“ 1938 (sie wurde an diesem Abend zum 675. Mal gegeben) verbeugte sich Hassreiter noch einmal in der Staatsoper. Sein Werk blieb weiterhin bestehen, seit 1983 wurde es in einer durch Gerlinde Dill und Riki Raab „restaurierten“, weitgehend dem Original angenäherten Fassung aufgeführt. Insgesamt 120 Jahre im Repertoire, erzielte es 845 Aufführungen! „Wiener Walzer“ brachte es auf 601 Vorstellungen, „Sonne und Erde“ auf 362.

Eine neue Ära

Eine neue Ära

Das Interesse, das Strauss für den Tanz hegte, begann bekanntlich nicht erst mit „Josephs Legende“. Nach dem frühen „Kythere“-Projekt hatte der Komponist in „Salome“ (1905) dem Tanz einen zentralen, in „Elektra“ (1909) einen finalen Platz eingeräumt, im „Rosenkavalier“ (1911) kommen in der Werkanlage Walzer und mimischer Aktion besondere Bedeutung zu. Im „Bürger als Edelmann“ schließlich, 1912 in Stuttgart „Ariadne auf Naxos“ vorangestellt, hatte Strauss Grete Wiesenthal Raum gegeben. Dann erst war für die Ballets Russes „Josephs Legende“ entstanden. Entrüstet wies also Strauss, der seine Stellung an der Wiener Oper vom 16. August 1919 bis 31. Oktober 1924 innehatte, 1919 Gerüchte zurück, wonach es seine Absicht sei, das Ballettensemble aufzulösen.

Die Jahre der Doppeldirektion Strauss/Franz Schalk (bis 1924) weisen trotz der verheerenden ökonomischen Situation, der überaus angespannten politischen Lage und trotz Schalks keineswegs günstiger Einstellung dem Ballett gegenüber eine ganze Reihe von Höhepunkten der Wiener Tanzgeschichte auf. Diese waren Strauss, ohne Zweifel aber auch dem Choreografen Kröller zu danken. Von 1923 bis 1928 Ballettmeister des Hauses, hatte er, wie erwähnt, bereits 1922 in Wien seine Version der „Josephs Legende“ herausgebracht. Darin präsentierte er sein künstlerisches Weltbild, das – und dies war ihm sicherlich sehr wohl bewusst – geprägt ist von „Zwischenzeiten“ und „Zwischenstilen“.

Vom Schaffen der Ballets Russes und dem Charisma seines Leiters Sergej Diaghilew mitgerissen – Strauss und Hofmannsthal hatten mit freudigem Eifer für ihn gearbeitet! –, knüpfte Kröller an die Arbeit der Russen an. Diese hatte sich entschieden vom Ballett des 19. Jahrhunderts (in St. Petersburg verkörpert durch Marius Petipa) abgekoppelt. Das „neue Ballett“ der Russen und in der Folge auch das Kröllers, ließ jedoch nicht die Ballettklassik hinter sich, sondern deren Stereotypen, die sich in den letzten Jahrzehnten gebildet hatten. Den Ballets Russes war es gelungen, Ordnung und Grenzen der Tänzerfächer mit seinen Bewegungswelten zu überwinden. Man ließ sich nunmehr von einer (literarischen) Werkidee leiten, die, unter der Führung der Choreografie, bestimmend für das Zusammenwirken von Balletttechnik, Musik und Ausstattung wurde.

Vom Schaffen der Ballets Russes und dem Charisma seines Leiters Sergej Diaghilew mitgerissen – Strauss und Hofmannsthal hatten mit freudigem Eifer für ihn gearbeitet! –, knüpfte Kröller an die Arbeit der Russen an. Diese hatte sich entschieden vom Ballett des 19. Jahrhunderts (in St. Petersburg verkörpert durch Marius Petipa) abgekoppelt. Das „neue Ballett“ der Russen und in der Folge auch das Kröllers, ließ jedoch nicht die Ballettklassik hinter sich, sondern deren Stereotypen, die sich in den letzten Jahrzehnten gebildet hatten. Den Ballets Russes war es gelungen, Ordnung und Grenzen der Tänzerfächer mit seinen Bewegungswelten zu überwinden. Man ließ sich nunmehr von einer (literarischen) Werkidee leiten, die, unter der Führung der Choreografie, bestimmend für das Zusammenwirken von Balletttechnik, Musik und Ausstattung wurde.

Als Mitteleuropäer sah Kröller, und dies als einer der ganz wenigen dieses kulturellen Raums, im klassischen Tanz mit seinen rigiden Ordnungen sehr wohl eine Arbeitsbasis. Er unterschied sich so von den so erfolgreichen Vertretern der Tanzmoderne, die der kodifizierten Sprache des Balletts brüsk den Rücken kehrten. Trotz dieser Verwurzelung im klassischen Tanz war aber an Kröller die Rhythmusbewegung eines Émile Jaques-Dalcroze nicht spurlos vorübergegangen, in seiner Arbeit ging er, wie er dies formulierte, von einer „rhythmisch-tänzerischen“ Gestaltung aus. Damit folgte er etwa auch Fokin, dessen Choreografie sich oft durch einen fließenden duncanesken Bewegungsduktus auszeichnet.

Diese in der Folge von Kröller gepflegte Werkkonzeption, die von der Leitfunktion der Choreografie ausging, wurde von den mitteleuropäischen Literaten und Komponisten, die sich seit 1900 für den Tanz begeisterten, nicht wirklich mitgetragen. Sie – etwa Hofmannsthal und Strauss – sahen im Choreografen den Ordner einer Bühnenaktion, der aus einer literarischen Vorlage sowie der Musik ein ineinandergreifendes Gefüge zu formen hatte. Man meinte, ein Ballettlibretto erfülle dieselbe Aufgabe wie ein Opernlibretto, das eine Vorlage für die Bühnenrealisierung gleichsam mitliefere. Choreografie war für sie „stummes Spiel“, das vom Librettisten durch genau vorgegebene Bewegungsabläufe vorformuliert wurde. Sogar der Komponist sei fähig, Choreografisches zu erarbeiten. Die Ballets-Russes-Ballerina Tamara Karsawina, eine der Interpretinnen von Potiphars Weib in der Originalfassung der „Josephs Legende“, beschreibt amüsiert den „choreografierenden“ Strauss. Anlässlich ihres Rollendebüts in London 1914 habe Strauss der Ballerina, die in dieser Rolle 1923 auch in Wien auftrat, in ihrer Garderobe im Drury Lane Theatre gezeigt, was sie auszuführen habe: „Strauss would get to the far corner and run, trampling heavily across the room to the sofa representing the couch of the comely Joseph.“ Dabei sang er die entsprechende Passage.

Heinrich Kröller – ein deutscher Ballettreformer

Heinrich Kröller – ein deutscher Ballettreformer

Während das Londoner Publikum den dirigierenden Strauss 1914 feierte, war seiner „Josephs Legende“, wie sich später erweisen sollte, im gesamten anglo-amerikanischen Raum kein Erfolg beschieden. Anders in Wien, hier wuchs das Werk zu einer tragenden Säule des Repertoires. Dabei wurde ein von Diaghilew initiiertes Aufführungsmerkmal beibehalten. Während die Titelrolle meist dem Ersten Tänzer vorbehalten blieb, wurde Potiphars Weib – konzipiert als mimische Partie – oft von einer hochdramatischen Sängerinnen- oder Schauspielerinnenpersönlichkeit verkörpert. 1922 war dies Marie Gutheil-Schoder. „Josephs Legende“ blieb in verschiedenen choreografischen Versionen Teil des Wiener Spielplans. Der zuletzt gegebenen überarbeiteten Fassung von John Neumeiers 1977 in der Ära Gerhard Brunner für Wien kreierter Realisierung des Werks waren 1936 eine Neueinstudierung von Kröllers Choreografie durch Wallmann und 1949 eine Neufassung von Erika Hanka vorausgegangen.

Kröller, der Choreograf der ersten Wiener „Josephs Legende“, gehörte zu jenen wenigen Ballettmeistern, die für das Ensemble, dem sie vorstanden, ein besonderes Repertoire entwickelten, wobei man sich auch vom künstlerischen Klima des Orts leiten ließ. In diesem Zusammenhang kann es als weiterer Höhepunkt des Wiener Schaffens des Teams Strauss/Kröller angesehen werden, dass der Redoutensaal – einst auch Veranstaltungsort für vom Hof gegebene Ballette – als zweite Spielstätte für das Ballett gewonnen werden konnte. Für das erste einer Reihe exquisit zusammengestellter Programme komponierte Strauss die „Gesellschafts- und Theatertänze im Stile von Ludwig XV.“ („Couperin-Suite“). Ein Werk, das in Wien später von Hanka und Aurel von Milloss aufgegriffen wurde und zuletzt als „Verklungene Feste“ in einer Choreografie von Neumeier zu sehen war.

Im barocken Ambiente des Redoutensaals kamen 1925, ebenfalls von Kröller erarbeitet, auch Wolfgang Amadeus Mozarts „Les Petits riens“ heraus, dazu mit „Pulcinella“ das erste für das Ensemble produzierte Strawinski-Ballett. Allgemein ist anzumerken, dass Kröller der erste „Nichtrusse“ war, der sich – in eigenen Versionen – mit dem Ballets-Russes-Repertoire eingehend auseinandersetzte. Dies war nach „Josephs Legende“ bei den 1922 herausgekommenen Fassungen von „Carnaval“ (M: Robert Schumann), wofür Hofmannsthal eine allerdings verschollene Librettoskizze verfasst hatte, und „Scheherazade“ (M: Nikolai Rimski-Korsakow) der Fall.

Im barocken Ambiente des Redoutensaals kamen 1925, ebenfalls von Kröller erarbeitet, auch Wolfgang Amadeus Mozarts „Les Petits riens“ heraus, dazu mit „Pulcinella“ das erste für das Ensemble produzierte Strawinski-Ballett. Allgemein ist anzumerken, dass Kröller der erste „Nichtrusse“ war, der sich – in eigenen Versionen – mit dem Ballets-Russes-Repertoire eingehend auseinandersetzte. Dies war nach „Josephs Legende“ bei den 1922 herausgekommenen Fassungen von „Carnaval“ (M: Robert Schumann), wofür Hofmannsthal eine allerdings verschollene Librettoskizze verfasst hatte, und „Scheherazade“ (M: Nikolai Rimski-Korsakow) der Fall.

Der Kröller/Strauss-Ballettdramaturgie entsprang auch Kröllers 1924 aufgeführte Neubearbeitung des im 18. Jahrhundert für Wien entstandenen „Don Juan“ von Gasparo Angiolini und Christoph Willibald Gluck. Als weitere Hommage an das historische Wiener Ballettrepertoire folgte am selben Abend die schon 1922 von Strauss bei Hofmannsthal in Auftrag gegebene Bearbeitung von August von Kotzebues Festspiel „Die Ruinen von Athen“ mit Musik von Ludwig van Beethoven, worin nun Teile von „Die Geschöpfe des Prometheus“ unter dem Titel „Griechische Tänze“ Eingang fanden. Wie für „Don Juan“ war Kröller auch für dieses Werk als Choreograf zuständig, zumal er schon 1915 in Frankfurt am Main Musik aus den „Geschöpfen des Prometheus“ zu einem „Bacchusfest“ geformt hatte. Selbiges brachte er 1917 auch in München heraus, und unter dieser Bezeichnung wurde ab 1926 der Ballettteil der „Ruinen von Athen“ als separates Werk vom Staatsopernballett getanzt.

Auch schon 1922 hatte Strauss die Komposition des zweiaktigen Balletts „Schlagobers“ fertiggestellt. Der hohen Kosten wegen kam das neue Werk in Kröllers Choreografie erst 1924 – anlässlich des 60. Geburtstags des Komponisten – zur Uraufführung. Als sein eigener Librettist war es Strauss’ Intention gewesen, eine karikierende Sicht auf die Zeit zu geben. Im Mittelpunkt stand ein – als Hosenrolle konzipierter – Wiener Firmling, eine religiös konnotierte Wiener Type, an die mit ihrem tradierten Katalog von Bräuchen zu erinnern, es Strauss gerade in den so entbehrungsreichen Jahren der Nachkriegszeit passend schien. Die realen politischen Geschehnisse veranlassten Strauss schließlich, auf jegliche Schärfe zu verzichten. Die Uraufführung, die sich herbe Kritik wegen der enormen Ausstattungskosten – zwei (Inflations-)Milliarden Kronen – hatte gefallen lassen müssen, wurde von den einflussreichen Persönlichkeiten des Wiener Feuilletons dazu genutzt, dem Komponisten gründlich die Meinung zu sagen. Dabei galt es, das Ausmaß an Spott dem des Ruhms des Komponisten anzugleichen. Am drastischsten tat dies wohl Karl Kraus, der mit unerträglicher Attitüde auf Strauss eindrosch. Nicht einmal in den Tiefen des Balletts könne er, so Kraus, reüssieren.

Auch schon 1922 hatte Strauss die Komposition des zweiaktigen Balletts „Schlagobers“ fertiggestellt. Der hohen Kosten wegen kam das neue Werk in Kröllers Choreografie erst 1924 – anlässlich des 60. Geburtstags des Komponisten – zur Uraufführung. Als sein eigener Librettist war es Strauss’ Intention gewesen, eine karikierende Sicht auf die Zeit zu geben. Im Mittelpunkt stand ein – als Hosenrolle konzipierter – Wiener Firmling, eine religiös konnotierte Wiener Type, an die mit ihrem tradierten Katalog von Bräuchen zu erinnern, es Strauss gerade in den so entbehrungsreichen Jahren der Nachkriegszeit passend schien. Die realen politischen Geschehnisse veranlassten Strauss schließlich, auf jegliche Schärfe zu verzichten. Die Uraufführung, die sich herbe Kritik wegen der enormen Ausstattungskosten – zwei (Inflations-)Milliarden Kronen – hatte gefallen lassen müssen, wurde von den einflussreichen Persönlichkeiten des Wiener Feuilletons dazu genutzt, dem Komponisten gründlich die Meinung zu sagen. Dabei galt es, das Ausmaß an Spott dem des Ruhms des Komponisten anzugleichen. Am drastischsten tat dies wohl Karl Kraus, der mit unerträglicher Attitüde auf Strauss eindrosch. Nicht einmal in den Tiefen des Balletts könne er, so Kraus, reüssieren.

Für die meisten Rezensenten lag es außerhalb ihres Interesses, über das tatsächlich Gezeigte zu berichten. Paul Stefan ging als Einziger ebenso kompetent wie detailliert auf die Aufführung ein und bestätigte damit die Annahme, Kröller sei die für Zeit und Ort richtige Wahl für das Strauss-Ballett gewesen. Tatsächlich löste Kröller mit „Schlagobers“ einmal mehr die von ihm selbst geäußerte Forderung ein, ein Werk müsse von Anfang bis zu Ende rhythmisch-tänzerisch durchchoreografiert sein. Insgesamt gesehen, habe Kröller, so Stefan, das Ensemble verzaubert und ihm alles Schläfrig-Tanzschulmäßige ausgetrieben. Obwohl für das hauseigene Ballettensemble kreiert, konnte sich „Schlagobers“ langfristig weder in Wien noch anderswo durchsetzen. Die 2017 herausgekommene Produktion des Balletts von Alexei Ratmansky für das American Ballet Theatre stellte hingegen unter Beweis, welches Aufführungs- und Erfolgspotenzial dem Werk innewohnt.

Abtanz

Abtanz

Fast hat es den Anschein, als ob der Glanz der Person Strauss’ die Misere, in der sich das Ballettensemble innerhalb der Institution Oper befand, hatte verdecken können. Nach seinem Abschied Ende 1924 wurde, vorangetrieben von Schalks feindseliger Haltung dem Ballett gegenüber, die missliche Situation offenkundig. Trotzdem gelangen Kröller erfolgreiche Produktionen. Dazu gehörte das 1927 herausgebrachte „Das lockende Phantom“. Die Musik stammte von Franz Salmhofer, der wiederholt für die Wiener Tanzmoderne gearbeitet hatte. Die Anzahl der Vorstellungen sank von Saison zu Saison ebenso wie die Zahl der Ballettmitglieder. Das Ballettensemble, von Strauss 1919 auch als Entlastung des Opernensembles eingestuft, trat immer seltener in Erscheinung.

Während sich für Kröller der Konflikt insofern löste, als er Wien – seinem Empfinden nach von Schalk vertrieben – verließ, verschlechterte sich – in den Augen des Ballettensembles – die eigene Situation dramatisch. Die Verantwortlichen agierten erneut orientierungslos. Die 1928 erfolgte Wahl des neuen Ballettmeisters erwies sich insofern als katastrophal, als Sascha Leontjew, ein Vertreter der Tanzmoderne, offen vom Ballettensemble boykottiert wurde. Nachdem er 1930 das Haus verlassen hatte, demonstrierte er in den Dreißigerjahren außerhalb der Wiener Oper, wie Tanz wirkungsvoll eingesetzt werden kann. 1942 wurde Leontjew im KZ Mauthausen bei einem Fluchtversuch erschossen.

Obwohl an sich tanzaffin, gelang es dem neuen Operndirektor Clemens Krauss nicht, die Ballettwogen zu glätten. Zunächst holte er Grete Wiesenthal als Gastchoreografin an das Haus, das sie vor Jahrzehnten verlassen hatte. Krauss gelang es, Wiesenthal mit „Der Taugenichts in Wien“ (M: Salmhofer, 1930) ein veritables Ballett, bei dessen Libretto anfangs Hofmannsthal nicht unbeteiligt war, zu entlocken. Mit dem Engagement von Bronislawa Nijinska schien ihm dann ein wirklicher Coup gelungen zu sein, doch dieses Engagement währte kaum sechs Wochen. Das nächste Zwischenspiel mit dem überaus verdienten Ensemblemitglied Birkmeyer als Ballettmeister dauerte immerhin zwei Saisonen (1931–33). Die finanzielle Lage des Hauses verschlechterte sich weiterhin, Krauss sah sich gezwungen, das Ensemble erheblich zu verkleinern, sodass es in der Saison 1932/33 nur mehr 51 Mitglieder zählte. Die Anzahl der Ballettabende war auf 19 geschrumpft.

Obwohl an sich tanzaffin, gelang es dem neuen Operndirektor Clemens Krauss nicht, die Ballettwogen zu glätten. Zunächst holte er Grete Wiesenthal als Gastchoreografin an das Haus, das sie vor Jahrzehnten verlassen hatte. Krauss gelang es, Wiesenthal mit „Der Taugenichts in Wien“ (M: Salmhofer, 1930) ein veritables Ballett, bei dessen Libretto anfangs Hofmannsthal nicht unbeteiligt war, zu entlocken. Mit dem Engagement von Bronislawa Nijinska schien ihm dann ein wirklicher Coup gelungen zu sein, doch dieses Engagement währte kaum sechs Wochen. Das nächste Zwischenspiel mit dem überaus verdienten Ensemblemitglied Birkmeyer als Ballettmeister dauerte immerhin zwei Saisonen (1931–33). Die finanzielle Lage des Hauses verschlechterte sich weiterhin, Krauss sah sich gezwungen, das Ensemble erheblich zu verkleinern, sodass es in der Saison 1932/33 nur mehr 51 Mitglieder zählte. Die Anzahl der Ballettabende war auf 19 geschrumpft.

Ein Blick zu den Salzburger Festspielen ließ Krauss einen weiteren Versuch wagen. Dort hatte Margarete Wallmann schon 1931 mit ihrem eigenen „Tänzerkollektiv“ gearbeitet, danach war ihr, zunächst eine Künderin der Kunst der Mary Wigman, in Reinhardts ebenso glamourös-theatralischem wie innovativem Salzburg ein Erfolg nach dem anderen geglückt. Und dies sowohl als Choreografin wie als Bewegungsregisseurin für Sprechtheater und Oper. Im Sommer 1933 führte sie bei den Salzburger Festspielen Regie bei Glucks „Orpheus und Eurydike“, eine Inszenierung, die 1935 auch in Wien herauskam. 1934 hatte Krauss ihr bereits die Wiener Ballettleitung übertragen. Die Proteste des Ensembles gegen die als Vertreterin des modernen Tanzes eingestufte Wallmann übersahen, dass die Choreografin mit ihren Werken das in diesen Jahren Gewünschte auf die Bühne stellte: „Weihnachtsmärchen“ (M: Johann und Josef Strauß, Salmhofer, 1933), „Fanny Elßler“ (M: Mihály Nádor, 1934), „Österreichische Bauernhochzeit“ (M: Salmhofer, 1934) und „Der liebe Augustin“ (M: Alexander Steinbrecher, 1936) waren groß angelegte Spektakel, in denen ein Wien- und Österreichbild auf die Bühne gestellt wurde, das der Findung einer eigenen Identität dienen konnte. Und gerade dies lag im Interesse des damaligen Staates. Das weitere Schicksal von Wallmann ist bekannt, ihre urlaubsbedingte Abwesenheit aus Wien im März 1938 rettete sie vor Verfolgung. Der Komponist des „Fanny Elßler“-Balletts wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Unter den aktiven oder sich bereits im Ruhestand befindenden Mitgliedern der Wiener Staatsoper, die Opfer des Nationalsozialismus wurden, sind zahlreiche Ballettvorstände, Tänzerinnen und Tänzer sowie Elevinnen der Ballettschule. Ein „offizielles“ Gedenken seitens des Hauses fand 2008 durch die Ausstellung „70 Jahre danach. Die Wiener Staatsoper und der ‚Anschluss‘ 1938. Opfer, Täter, Zuschauer“ statt.

Erst 1942 fand man in Erika Hanka, die zunächst als Gastchoreografin verpflichtet worden war, eine Persönlichkeit, die der Wiener Staatsoper und der Situation gewachsen schien. Seinen letzten Abend im Haus am Ring vor der kriegsbedingten Theatersperre gab das Staatsopernballett am 12. Juni 1944. Anlässlich des 80. Geburtstags von Richard Strauss gelangten an diesem Abend die vier Tage zuvor in Hankas Choreografie zur Premiere gelangte „Couperin Suite“ und Kröllers „Josephs Legende“ zur Aufführung. Am 12. März 1945 wurde die Staatsoper durch einen Bombenangriff zerstört. Solotänzer Carl Raimund jun. fand bei Aufräumungsversuchen unter einem Schuttberg das unversehrte Schild „Großer Ballettsaal“.

Erst 1942 fand man in Erika Hanka, die zunächst als Gastchoreografin verpflichtet worden war, eine Persönlichkeit, die der Wiener Staatsoper und der Situation gewachsen schien. Seinen letzten Abend im Haus am Ring vor der kriegsbedingten Theatersperre gab das Staatsopernballett am 12. Juni 1944. Anlässlich des 80. Geburtstags von Richard Strauss gelangten an diesem Abend die vier Tage zuvor in Hankas Choreografie zur Premiere gelangte „Couperin Suite“ und Kröllers „Josephs Legende“ zur Aufführung. Am 12. März 1945 wurde die Staatsoper durch einen Bombenangriff zerstört. Solotänzer Carl Raimund jun. fand bei Aufräumungsversuchen unter einem Schuttberg das unversehrte Schild „Großer Ballettsaal“.

Fortsetzung folgt

22. August 2022: 400. Geburtstag des Wiener Staatsballetts (Teil III)