![]() Als Tänzer kann Marius Petipa – er war einer der letzten Partner der Fanny Elßler – als Link zu Wiens glänzender Ballettromantik gesehen werden, als Autor von „Ballettklassikern“ gibt er noch immer – auch in Wien – das klassische Standardrepertoire vor. Trotzdem kann von einer engen Beziehung zwischen ihm und Wien nicht die Rede sein, die von Petipa selbst zweimal umworbene Stadt war an ihm nicht interessiert. So wurde der Meister, dessen 200. Geburtstag man heuer weltweit feiert, der einzige große Choreograf des 19. Jahrhunderts, der nicht selbst in Wien arbeitete.

Als Tänzer kann Marius Petipa – er war einer der letzten Partner der Fanny Elßler – als Link zu Wiens glänzender Ballettromantik gesehen werden, als Autor von „Ballettklassikern“ gibt er noch immer – auch in Wien – das klassische Standardrepertoire vor. Trotzdem kann von einer engen Beziehung zwischen ihm und Wien nicht die Rede sein, die von Petipa selbst zweimal umworbene Stadt war an ihm nicht interessiert. So wurde der Meister, dessen 200. Geburtstag man heuer weltweit feiert, der einzige große Choreograf des 19. Jahrhunderts, der nicht selbst in Wien arbeitete.

Die erste Fühlungnahme Petipas mit Wien fällt in das Jahr 1865, eine Zeit, in der das Hofopernballett noch im Kärntnertortheater tanzte, das neue Haus am Ring aber bereits im Bau war. Als sich Petipa 1881 erneut an die Hofoper wandte, hatte sich nicht nur seine eigene künstlerische Situation geändert, sondern auch die der Institution Wiener Hofoper. Dies traf erneut Ende der Achtzigerjahre zu, als sich Petipa, einer russischen Quelle zufolge, auf der Suche nach einer Primaballerina für „sein“ Petersburger Ensemble in Wien aufhielt. Die weiteren Kontakte Petipas mit Wien fanden dann nur mehr durch seine Werke statt. Schon zu Jahrhundertbeginn waren durch Gastspiele in der Hofoper – Auftritte eines Ensembles des Mariinski-Theaters 1909 und der Ballets Russes 1912 und 1913 – einzelne Nummern wie ganze Ballette zu sehen gewesen. Es dauerte dann mehrere Jahrzehnte bis man sich auch in Wien dem Erbe Petipas zuwandte.

Ein „untertänigster Diener“ der Wiener Hofoperndirektion

Ein „untertänigster Diener“ der Wiener Hofoperndirektion

Als Petipa erstmals ein Engagement an der Wiener Hofoper anstrebte, hatte er bereits eine beachtliche Karriere hinter sich. Am 11. März 1818 in Marseille geboren, durch seinen Vater Jean, selbst Tänzer und Choreograf, sowie in Paris ausgebildet, war er über die Stationen Brüssel, Nantes, New York, Paris, Bordeaux und Madrid 1847 nach St. Petersburg gelangt. Dort machte er sich sowohl als Tänzer wie als Partner berühmter Tänzerinnen – etwa Fanny Elßler, mit der er in „Esmeralda“ tanzte –, als Assistent Jules Perrots wie auch als Choreograf einen Namen. Schon in den ersten größeren Werken – etwa in „Die Tochter des Pharao“ 1862 – offenbarte sich Petipas für alle weiteren Ballette – 1869 wurde er zum Ersten Ballettmeister des Ensembles ernannt – gültige Konzeption: Mit einer Ballerina im Zentrum – in früherer Zeit war dies seine erste Frau, die Ballerina Maria Surowschtschikowa – entfaltete er in einer großen, ausbalancierten Werkanlage die Tänzerfächer seiner Zeit. Es waren dies die Nuancen des klassischen und des Charaktertanzes, die in eine mimisch präsentierte Handlung eingebettet wurden.

Besonderes Anliegen Petipas war es, „seine“ Ballerina auch europaweit vorzustellen. Nach wiederholten Gastspielen Surowschtschikowas an der Pariser Opéra (1861 und 1862) sowie an der Berliner Königlichen Oper (1863 und 1865), wandte sich Petipa also wegen eines weiteren Gastspiels an die Wiener Hofoper. Obwohl die Unterhandlungen für Auftritte Surowschtschikowas offenbar schon weit gediehen waren – für April und Mai 1866 waren 16 Vorstellungen in einem Ballett vorgesehen, das Petipa kostenlos einstudieren sollte –, kam das Gastspiel wegen überhöhter Gagenforderungen der Ballerina nicht zustande. Dies mochte vielleicht sogar die Kaiserin bedauert haben, gehörte doch eine Fotografie Surowschtschikowas zu jener privaten Galerie europäischer Schönheiten, die Elisabeth gesammelt hatte.

Dass der Kaiser zu den ersten Wienern gehörte, der (Teile von) Petipas „Dornröschen“ zu sehen bekam, mochte ihn, der noch in den Fünfzigerjahren gerne Ballette besucht und sich auch selbst für Paul Taglioni eingesetzt hatte, nunmehr weniger interessieren. Teile des Tschaikowski-Balletts sah er anlässlich einer „Gala-Vorstellung für seine Majestät Kaiser Franz Joseph I. von Österreich“ am 16. April 1897 in St. Petersburg. Ob diese Vorstellung mit Matilda Kschessinskaja als Aurora, Pawel Gerdt als Désiré und Petipas Tochter Maria als Fliederfee Nachwirkungen hatte, ist fraglich. Feststeht, dass der damalige Hofoperndirektor Gustav Mahler Interesse an einer Übernahme des Balletts in das Repertoire des eigenen Ensembles zeigte, und dass die Kschessinskaja 1903 zu einigen Gastauftritten nach Wien eingeladen wurde. Ob die St. Petersburger Primaballerina assoluta dabei auch Petipa-Nummern tanzte, ist ungewiss.

Dass der Kaiser zu den ersten Wienern gehörte, der (Teile von) Petipas „Dornröschen“ zu sehen bekam, mochte ihn, der noch in den Fünfzigerjahren gerne Ballette besucht und sich auch selbst für Paul Taglioni eingesetzt hatte, nunmehr weniger interessieren. Teile des Tschaikowski-Balletts sah er anlässlich einer „Gala-Vorstellung für seine Majestät Kaiser Franz Joseph I. von Österreich“ am 16. April 1897 in St. Petersburg. Ob diese Vorstellung mit Matilda Kschessinskaja als Aurora, Pawel Gerdt als Désiré und Petipas Tochter Maria als Fliederfee Nachwirkungen hatte, ist fraglich. Feststeht, dass der damalige Hofoperndirektor Gustav Mahler Interesse an einer Übernahme des Balletts in das Repertoire des eigenen Ensembles zeigte, und dass die Kschessinskaja 1903 zu einigen Gastauftritten nach Wien eingeladen wurde. Ob die St. Petersburger Primaballerina assoluta dabei auch Petipa-Nummern tanzte, ist ungewiss.

Durch Elßler und zwei weitere nach St. Petersburg gekommene Erste Tänzerinnen mit Wien-Bezug mochte Petipa sogar eine gewisse Affinität zu dieser Stadt entwickelt haben: Yella (Gabriele Freiin von Spielmann), die 1854–55 als Partnerin von Petipa in Perrots „Faust“ tanzte, und Henriette Dor, 1868–70 engagiert, mit der Petipa nicht nur in „Le Corsaire“ auftrat, sondern sie sogar in den Mittelpunkt seiner Kreation „Le Roi Candaule“ stellte. Eine noch größere Affinität war zweifellos durch den aus Wien stammenden Komponisten Ludwig Minkus gegeben, der an die zwanzig der rund fünfzig originalen Ballette Petipas gemeinsam mit dem Choreografen erarbeitete und somit als einer seiner engsten Mitarbeiter angesehen werden kann.

Nach der Ermordung des Zaren Alexander II. 1881 und der dadurch verordneten Theatersperre wandte sich Petipa erneut an die Hofoper. Er schrieb an Franz von Dingelstedt:

Nach der Ermordung des Zaren Alexander II. 1881 und der dadurch verordneten Theatersperre wandte sich Petipa erneut an die Hofoper. Er schrieb an Franz von Dingelstedt:

Sehr geehrter Herr Baron!

Zwingende Umstände erfordern die Schließung der Kaiserlichen Theater von St. Petersburg für sechs Monate. Da in dieser Zeit alle Künstler frei zur Verfügung stehen, erlaube ich mir, mich an Herrn Baron zu wenden, um einen Wunsch zu äußern, den ich seit langem hege, nämlich für das k. k. Hoftheater von Wien eines der 38 Ballette, die ich in St. Petersburg und Moskau gestaltet habe, einzustudieren. Der augenblickliche Zeitpunkt wäre äußerst günstig, da ich noch über all meine Zeit verfüge.

Auch Madame Wasem, unsere Erste Tänzerin, wäre sehr glücklich, ihr Talent in Wien präsentieren zu können. In Erwartung Herrn Barons geschätzter Nachricht, habe ich die Ehre, mich Ihr untertänigster Diener zu nennen.

Marius Petipa

Ballettmeister

Die Antwort von Direktor Wilhelm Jahn lautete:

Sehr geschätzter Herr Balletmeister Petipa!

In Erledigung Ihrer werthen Zuschrift vom 18. März d. J. muß ich bedauern, nicht in der Lage zu sein, von Ihrem freundlichen Offerte Gebrauch machen zu können, indem sämtliche Dispositionen für das Ballet-Repertoire der Saison vom k. k. Hofoperntheater durch bindende Verträge bereits festgestellt sind.

Hochachtungsvoll ergebenst

Direktor des k. k. Hofoperntheaters

Überraschenderweise war es dann zuerst die ungarische Reichshälfte der Doppelmonarchie, die in großangelegten, in diesem Ausmaß vorher nicht gekannten Gastspielen von Mitgliedern des Mariinski-Theaters eine ganze Reihe von Petipa-Balletten oder solchen, die von ihm bearbeitet worden waren, zur Gänze oder auszugsweise kennenlernte. Unter der Leitung von Maria Petipa – der führenden Charaktertänzerin des Ensembles – tanzte man 1899 und 1901 im Königlichen Opernhaus in Budapest unter anderem „Die Tochter des Pharao“, „Halte de Cavalerie“, „Paquita“, „Le Corsaire“, „Coppélia“, „Esmeralda“ und „Eine Tänzerin auf Reisen“. (Weitergereist nach Wien war nur die Ballerina der zweiten Gastspielserie, Vera Mossolowa, wo sie und ihr Partner in der „Verkauften Braut“ einen für sie eingelegten Pas de deux tanzten.) Erst einige Jahre später, 1909, folgte – mit Anna Pawlowa als Ballerina – das bereits erwähnte Ensemble-Gastspiel an der Wiener Hofoper. Weder die heute legendäre Tänzerin noch die von den Russen getanzten Ballette, „Giselle“, „Schwanensee“ und „Paquita“, deren Choreografien größtenteils von Petipa stammen, gefielen dem Wiener Feuilleton. Auch der zweiaktigen „Schwanensee“-Fassung, die die Ballets Russes 1912 in Wien zeigte, wurde dasselbe Schicksal zuteil. Das Wiener Staatsopernballett befasste sich in den Fünfzigerjahren erstmals mit Werken Petipas, eine eingehende Auseinandersetzung mit Petipa an der Staatsoper setzte aber erst in den Sechzigerjahren mit dem Wiener Wirken von Rudolf Nurejew ein.

Am Beispiel der „Raymonda“ – Rudolf Nurejews Petipa

Am Beispiel der „Raymonda“ – Rudolf Nurejews Petipa

Als Produzent von Klassikerproduktionen, das heißt also von Balletten Petipas, nimmt Nurejew, dessen 80. Geburtstag man heuer gefeiert hätte (entweder am 14. März, dem wahrscheinlichen Datum seiner Geburt, oder am 17. März, dem Datum der amtlichen Registrierung), einen besonderen Platz ein. Er verstand es nämlich, die vorhandenen Rezeptionslinien sowie die dazugehörigen Traditionen – die russisch-sowjetische sowie die anglo-amerikanische – zu bündeln. Während die Sowjets die Tänzerbravour forcierten, mimische Aktionen weitgehend eliminierten, choreografische Strukturen über die Jahre hin glätteten, dazu den tänzerischen Stil veränderten, beharrten Engländer und Amerikaner auf dem, was Exilrussen – insbesondere Nikolai Sergejew – seit den Zwanzigerjahren einstudiert hatten. Nurejews Petipa blieb, freilich immer wieder modifiziert – besonders was die Konzeption der männlichen Hauptpartien betraf –, in Essenz und Grundstruktur dem 19. Jahrhundert verbunden, das heißt, das des Öfteren bereits zerstörte, ursprünglich ausbalancierte Gefüge der verschiedensten Tänzerfächer sowie der die Handlung vorantreibenden mimischen Aktionen wurde im Sinne Petipas wiederhergestellt.

Dies ist etwa an Nurejews „Raymonda“-Produktion zu überprüfen, die das Wiener Staatsballett aus Anlass des Geburtstags ihres Schöpfers wie des Petipa-Jubiläums im März wieder tanzt. Gerade die Auseinandersetzung mit „Raymonda“ ist als ein jahrzehntelanger Prozess des Überprüfens und des Änderns zu sehen. Das erste Mal brachte Nurejew das Ballett 1964, also bald nach seiner Flucht in den Westen, für das Royal Ballet heraus, zu einem Zeitpunkt also, wo die sowjetische Ästhetik in ihm noch sehr präsent gewesen sein muss. Dementsprechend, tiefgreifend und fast kämpferisch, ging Nurejew in seiner Einstudierung vor. Zunächst wandte er sich dem Libretto zu, um einen logischen Szenenablauf herzustellen. Er ließ die Aneinanderreihung von tänzerischen Highlights hinter sich und bettete ebendiese Szenen in eine mimisch erzählte Handlung ein. Nach einer Einstudierung des Balletts 1965 für das Australian Ballet, kam Nurejews „Raymonda“ 1972 in Zürich, dann beim American Ballet Theatre heraus. Dabei verfeinerte er den Charakter Raymondas. Ihre Gefühlswelt wird in einem Traum vor der Hochzeit offenbar. In diesem sieht sie die beiden Männer, die um sie werben, als Personifizierung zweier Facetten der Liebe. Ihren Verlobten Jean de Brienne, als noblen Ritter, der sich ihr gegenüber europäischen Sitten gemäß verhält. Der Sarazene Abderachman, aus einer barbarischen Welt kommend, lockt hingegen mit verbotener Sinnlichkeit. Obwohl sie ihn mit Schrecken zurückweist, muss sie sich eingestehen, dass sie davon nicht ganz ungerührt geblieben ist.

Nurejew studierte diese Version, abermals überarbeitet, 1983 an der Pariser Opéra ein, 1985 kam sie an der Wiener Staatsoper heraus. Nunmehr war ein ausbalanciertes Ganzes entstanden, das überaus nuanciert die Facetten des klassischen, des Halbcharakter- und des Charaktertanzes präsentiert. Zu den ganz besonderen Soli gehören jene, in denen Raymonda gleichsam nach innen gekehrt, ihrer Unruhe und Gefühlsverwirrung Ausdruck gibt. Etwa in einem Solo, in dem ein Schal geschickt sowohl dekorativ wie inhaltlich eingesetzt wird. Der Schal dient hier als sichtbares Band zu ihrem nicht anwesenden Verlobten. Außergewöhnlich ist auch die Charakterisierung der FreundInnen. Sie sind nicht nur schmückende Umrahmung für Raymonda, sie stützen sie seelisch und beschützen sie in ihrer Bedrängnis. Erst dadurch findet Raymonda zu jener Haltung, die ihrem Geschlecht und ihrem Stand entspricht.

Nurejew studierte diese Version, abermals überarbeitet, 1983 an der Pariser Opéra ein, 1985 kam sie an der Wiener Staatsoper heraus. Nunmehr war ein ausbalanciertes Ganzes entstanden, das überaus nuanciert die Facetten des klassischen, des Halbcharakter- und des Charaktertanzes präsentiert. Zu den ganz besonderen Soli gehören jene, in denen Raymonda gleichsam nach innen gekehrt, ihrer Unruhe und Gefühlsverwirrung Ausdruck gibt. Etwa in einem Solo, in dem ein Schal geschickt sowohl dekorativ wie inhaltlich eingesetzt wird. Der Schal dient hier als sichtbares Band zu ihrem nicht anwesenden Verlobten. Außergewöhnlich ist auch die Charakterisierung der FreundInnen. Sie sind nicht nur schmückende Umrahmung für Raymonda, sie stützen sie seelisch und beschützen sie in ihrer Bedrängnis. Erst dadurch findet Raymonda zu jener Haltung, die ihrem Geschlecht und ihrem Stand entspricht.

Was wäre, wenn …?

In der – äußerst seltenen – zeitgenössischen Auseinandersetzung mit dem klassischen Bühnentanz der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass die „Kunstgattung“ Ballett – falls überhaupt als solche gewürdigt – gegen die Jahrhundertwende hin stetig ihrem Niedergang zustrebte. Als Ausnahme wird das Schaffen Petipas angesehen, dessen Werk sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch das Wirken der Ballets Russes überlebt habe. Diese Einschätzung – allgemeiner Niedergang einerseits, Singularität Petipas andererseits – ist durch keine einzige primäre Quelle belegt, sie baut vielmehr auf überlieferten Traditionen und Meinungen, die wiederum auf Texten der Zeit beruhen. Diese Texte fördern bald jene Kriterien zu Tage, die – aus damaliger Sicht – ein gutes Ballett ausmachen. Es sind dies: die herangezogene Musik, die aufgegriffenen Themen, die Logik der Handlung, die Ausstattung, vor allem aber Frauenschönheit. Das heute als wesentliches Qualitätsmerkmal eines Balletts angesehene Kriterium aber – die Choreografie – bleibt völlig unbesprochen. Anders als die besonders in Wien überaus aufschlussreichen Rezensionen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (etwa in Adolf Bäuerles „Theaterzeitung“), wo Choreografie selbst sowie deren Veränderung Thema sind, bleiben Betrachtungen dieser Art später ausgespart. Bemerkenswert an den oft sehr ausführlichen Feuilletons, sind das gewählte Vokabular der Autoren sowie ihr allgemeiner Ton. Dieser reicht von jovialer Nachsicht bis sarkastischem Hohn. Die stets mitgelieferte, sehr persönliche Einstufung von Frauenschönheit hilft wenigstens, den Geschmack der Zeit zu verstehen. Von diesen völlig unzulänglichen Quellen ausgehend, kann heute kaum mehr auf den Personalstil eines Choreografen – in Wien etwa: Paul Taglioni, Josef Hassreiter – eingegangen, geschweige denn herausgefunden werden, inwieweit sich deren Werke von denen Petipas unterschieden.

Die Ursachen für die in der zweiten Jahrhunderthälfte erfolgte grundlegende Änderung in der Bühnentanzrezeption sind ein mannigfaches Ineinandergreifen von Faktoren. Zu nennen wären gesellschaftliche Neuordnungen und Umschichtungen sowie die damit verbundenen Akzentverschiebungen in der Vorstellung von (Bühnen-)Kunst. Nun verstärkt unter dem Primat des Nationalen stehend, strebte man „geistig höhere“ Ebenen an, Ebenen, auf die der Meinung der Zeit nach, Ballett nie gestellt werden könne. Diese Haltung war dem Glauben geschuldet, dass Körperbewegung allein – insbesondere weibliche – nie Kunst sein kann. Resultat der neuen Einschätzung war ein schwindendes Interesse am Handwerklichen des Theaters, an Gesang oder Tanz. Dazu kam der Verlust des Dialogpartners Vorstadt, deren theatralische Äußerungen in Weltausstellungen, Varietés und ähnlichen Attraktionen völlig andere Gestalt annahmen, wobei neue Zuschauerschichten einer neuen Schaulust frönten, die wiederum auf die Stadt überschwappte.

Vor diesem Hintergrund seien nun – als Gedankenexperiment – zwei Fragen gestellt. Erstens: Gesetzt den Fall, Petipa hätte im Zuge eines zustande gekommenen Wiener Engagements ein Ballett herausgebracht, was wäre damit geschehen? Und zweitens: welches Standing hätten die Ballette Petipas, wenn Werke mehrerer Choreografen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überliefert wären? Die erste Frage ist leicht zu beantworten: Die (Musik-)Kritiker der großen Wiener Blätter hätten über die – ihrer Meinung nach – schlechte Musik des Balletts gehöhnt, eine nicht vorhandene Logik in der Handlungsführung festgestellt und somit das Ballett als minderwertig abgeurteilt. Die zuständige Direktion, an sich nicht an einer Repertoirebildung, sondern an Neuigkeiten interessiert, hätte das Werk – nach Rücksprache mit ihrem Vorgesetzten, der wiederum ein etwaiges persönliches Interesse an dem Ballett von Seiten „allerhöchster Herren“ zu prüfen hatte – nach einer Saison abgesetzt. All dies wäre zur Freude des hiesigen Ballettmeisters geschehen, der an dem Werk eines Konkurrenten nicht interessiert gewesen sein mochte.

Die Beantwortung der Frage nach Petipas Standing vis à vis anderer Choreografen der Zeit – wobei hier keineswegs der Versuch unternommen werden soll, die Verdienste Petipas zu schmälern –, ist da schon schwieriger, wobei erschwerend hinzukommt, dass der zu berücksichtigende Zeitraum fast ein halbes Jahrhundert umfasst. Da ein ausführlicher Vergleich der genannten Choreografen mit Petipa diesen Rahmen sprengen würde, soll im Folgenden jener Baustein aus den Balletten der genannten Choreografen herausgehoben werden, der entwicklungsgeschichtlich von erheblicher Bedeutung ist. Es handelt sich dabei nämlich um den Nukleus dessen, was ab dem 20. Jahrhundert allgemein als gültige Auffassung von Ballett gilt: handlungslose geformte körperliche Bewegung und Veränderung dieser Bewegung im Raum. Solche in musikalischen Stimmungsräumen getanzte Körperformationen hatten schon seit den Dreißigerjahren in der Anlage eines Balletts Platz gefunden, sie nahmen ab der Jahrhundertmitte – nicht nur – bei Petipa immer größeren Raum ein. Der Charakter dieser Bausteine, die, letztlich, aus ihrem Kontext gehoben, Werke solcher Choreografen wie George Balanchine ausmachen, bekamen über die Jahrzehnte hin verschiedene Bezeichnungen: „Szene reinen Tanzes“, „Belebtes Bild“, „Tanzevolutionen“, „Ballabile“, oder, nach der Farbe der Kostüme der Ausübenden benannt, „weiße Szene“.

Die Beantwortung der Frage nach Petipas Standing vis à vis anderer Choreografen der Zeit – wobei hier keineswegs der Versuch unternommen werden soll, die Verdienste Petipas zu schmälern –, ist da schon schwieriger, wobei erschwerend hinzukommt, dass der zu berücksichtigende Zeitraum fast ein halbes Jahrhundert umfasst. Da ein ausführlicher Vergleich der genannten Choreografen mit Petipa diesen Rahmen sprengen würde, soll im Folgenden jener Baustein aus den Balletten der genannten Choreografen herausgehoben werden, der entwicklungsgeschichtlich von erheblicher Bedeutung ist. Es handelt sich dabei nämlich um den Nukleus dessen, was ab dem 20. Jahrhundert allgemein als gültige Auffassung von Ballett gilt: handlungslose geformte körperliche Bewegung und Veränderung dieser Bewegung im Raum. Solche in musikalischen Stimmungsräumen getanzte Körperformationen hatten schon seit den Dreißigerjahren in der Anlage eines Balletts Platz gefunden, sie nahmen ab der Jahrhundertmitte – nicht nur – bei Petipa immer größeren Raum ein. Der Charakter dieser Bausteine, die, letztlich, aus ihrem Kontext gehoben, Werke solcher Choreografen wie George Balanchine ausmachen, bekamen über die Jahrzehnte hin verschiedene Bezeichnungen: „Szene reinen Tanzes“, „Belebtes Bild“, „Tanzevolutionen“, „Ballabile“, oder, nach der Farbe der Kostüme der Ausübenden benannt, „weiße Szene“.

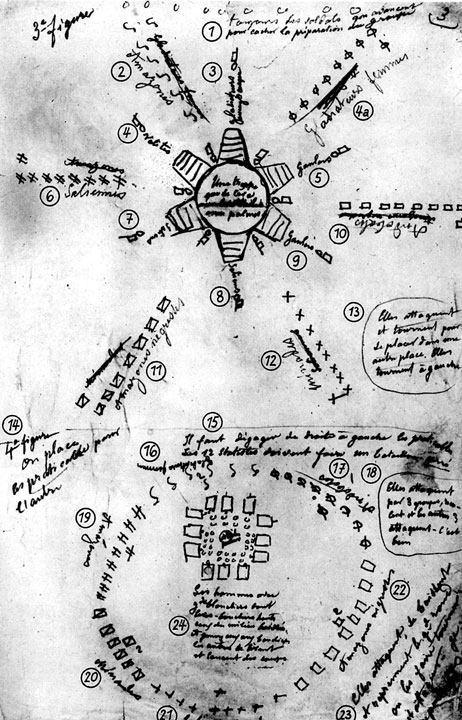

Nicht nur auf der Suche nach primären Quellen, auf die man sich in der Petipa-Rezeption in den letzten Jahren zu stützen trachtete, erinnert man sich tradierter, bis vor kurzem aber kaum berücksichtigter Aufzeichnungen, die gerade die eben genannten Szenen wiedergeben. Bei einem wissenschaftlichen Vergleich solcher Dokumente aus verschiedenen Jahrzehnten und Choreografen fällt auf, dass die festgehaltene Grundstruktur – meist gezeichnete Bodenwege – sich kaum voneinander unterscheiden. (Dies an sich ein kaum verwunderliches Faktum, konzentrieren sich die festgehaltenen Strukturen doch auf geometrische Grundlinien.) Stellt man nun eine Szene von Paul Taglioni neben eine von Hassreiter oder Petipa, so muss festgestellt werden, dass Bodenwege, Formationen, und Personenkonstellationen sich nicht voneinander unterscheiden.

Somit fördert schon ein erster flüchtiger Blick auf die Dokumente, die – zunächst – erstaunliche Tatsache zu Tage, dass der Szenenaufbau bei den erwähnten Choreografen ebenso gleich ist wie Werkanlage, Grundstruktur und Dramaturgie. Was sich veränderte, war der tänzerische Stil sowie die Tanztechnik. Erst die Dramaturgie der Revue, zu der man gegen die Jahrhundertwende wechselte, brachte eine Neubewertung alter Bausteine des Balletts mit sich. Diese bewirkte aber letztlich auch das Verschwinden fast aller Werke der Zeit. Paradoxerweise war es die politische Situation in Russland, die das Überleben der Ballette Petipas, der 1910 in Hursuf auf der Krim gestorben war, begünstigte. So kann sein Œuvre heute als Dreh- und Angelpunkt zwischen den Jahrhunderten gesehen werden. In das 20. Jahrhundert geblickt, sind es seine wenn auch unterschiedlich gehandhabten Mittel, die relevant geblieben sind. Besonders aus Wiener Sicht ist er darüber hinaus derjenige, der die Ära der Romantik mit der zeitgenössischen klassischen Szene verbindet.

Somit fördert schon ein erster flüchtiger Blick auf die Dokumente, die – zunächst – erstaunliche Tatsache zu Tage, dass der Szenenaufbau bei den erwähnten Choreografen ebenso gleich ist wie Werkanlage, Grundstruktur und Dramaturgie. Was sich veränderte, war der tänzerische Stil sowie die Tanztechnik. Erst die Dramaturgie der Revue, zu der man gegen die Jahrhundertwende wechselte, brachte eine Neubewertung alter Bausteine des Balletts mit sich. Diese bewirkte aber letztlich auch das Verschwinden fast aller Werke der Zeit. Paradoxerweise war es die politische Situation in Russland, die das Überleben der Ballette Petipas, der 1910 in Hursuf auf der Krim gestorben war, begünstigte. So kann sein Œuvre heute als Dreh- und Angelpunkt zwischen den Jahrhunderten gesehen werden. In das 20. Jahrhundert geblickt, sind es seine wenn auch unterschiedlich gehandhabten Mittel, die relevant geblieben sind. Besonders aus Wiener Sicht ist er darüber hinaus derjenige, der die Ära der Romantik mit der zeitgenössischen klassischen Szene verbindet.

PS

Da Wien – wie Nurejew es einmal spitz formulierte – jene Stadt war, die ihm „immer Arbeit gab“, wurde die Staatsoper wichtiger Ort für seine Petipa-Rezeption. Hier brachte er in seiner insgesamt über dreißig Jahre andauernden Auseinandersetzung mit dem Erbe Petipas – er widmete sich dabei nur jenen Balletten, die er selbst in der Sowjetunion getanzt hatte – zwei wichtige Produktionen zur Erstaufführung: „Schwanensee“ 1964 und „Don Quixote“ 1966. Nurejews Werk präsentiert sich heute als eine in sich geschlossene Epoche der Petipa-Rezeption.

Fünfundzwanzig Jahre nach dem Tod Nurejews und fast dreißig Jahre nach dem Verschwinden der Sowjetunion pilgern Petipa-Interessierte vielleicht weniger zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Tichwiner Friedhof in St. Petersburg als vielmehr in die Bibliothek der Harvard University in Cambridge, USA. Dort nämlich kann man an Hand von Dokumenten – rund zwanzig Petipa-Ballette in Stepanow-Notation – dem „wahren“, von Aufführungsabweichungen unberührt gebliebenen Charakter der Werke nachspüren. Auf der Basis dieser Dokumente neu erarbeitet, kam es seit dem Ende der Neunzigerjahre zu einigen ebenso aufschlussreichen wie überzeugenden Produktionen. Diesbezügliche Einstudierungen besorgten insbesondere Sergei Wicharew (1962–2017) sowie Alexei Ratmansky in Russland, Deutschland, Italien, in den USA und in der Schweiz. Als nächste derartige Wiederaufführungen durch Ratmansky stehen bevor: „Harlequinade“ im Juni 2018 beim American Ballet Theatre an der Metropolitan Opera in New York und „La Bayadère“ im November dieses Jahres beim Staatsballett Berlin.