Der fünfte und letzte Teil der Artikelfolge, die der 400-jährigen Geschichte des Wiener Staatsballetts gewidmet ist, geht vom Stichjahr 2022 aus. Im Fokus der Betrachtung steht die Premiere von „Dornröschen“ am 24. Oktober 2022. Kein Ballett des internationalen Repertoires könnte geeigneter sein, ein Jubiläum solchen Ausmaßes zu feiern! Denn die über- und ineinandergeschichteten Zeitebenen des Märchens von Charles Perrault sowie seine vielfältige Rezeption auf der Wiener Ballettbühne umspannen genau jene Zeiträume, die das Staatsballett geformt haben.

Der fünfte und letzte Teil der Artikelfolge, die der 400-jährigen Geschichte des Wiener Staatsballetts gewidmet ist, geht vom Stichjahr 2022 aus. Im Fokus der Betrachtung steht die Premiere von „Dornröschen“ am 24. Oktober 2022. Kein Ballett des internationalen Repertoires könnte geeigneter sein, ein Jubiläum solchen Ausmaßes zu feiern! Denn die über- und ineinandergeschichteten Zeitebenen des Märchens von Charles Perrault sowie seine vielfältige Rezeption auf der Wiener Ballettbühne umspannen genau jene Zeiträume, die das Staatsballett geformt haben.

2022 – Gegenwärtiges aus Tradiertem

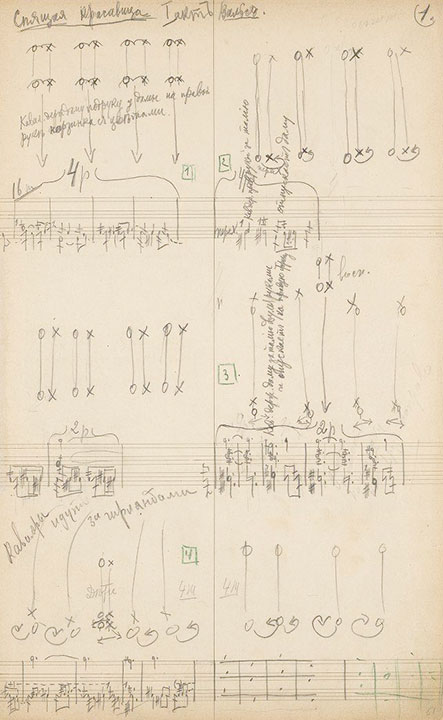

Was für ein kühnes Unterfangen! Das Ausmaß des Muts von Martin Schläpfer, den Ballettklassiker „Dornröschen“, so der deutsche Titel des Werks, neu zu interpretieren, kann an mancherlei abgelesen werden. Seine Kühnheit ist nicht zuletzt an jenen Einschätzungen zu messen, die die angesehensten Kenner des Genres das ganze 20. Jahrhundert über und in allen kulturellen Räumen übereinstimmend zu dem 1890 in St. Petersburg uraufgeführten Ballett „Spjaschtschaja krassawiza“/„La Belle au bois dormant“ (Die schlafende Schöne im Walde) bewundernd äußerten. Während zeitgenössische russische Betrachter sich nicht ganz sicher waren, wie man denn nun mit der in dem Ballett angewandten neuen Dramaturgie umzugehen habe, und auch ein wenig über Marius Petipa klagten, der zu wenig Choreografie zeige, und in die Kritik auch die Musik Pjotr Iljitsch Tschaikowskis mit einschlossen, wuchs die Einschätzung in der Sowjetunion bis zu größtem Enthusiasmus. Bände füllen ihre Betrachtungen. Auch André Levinson, der Exilrusse in Frankreich, widmete dem Ballett ein eigenes Buch. Engländer, wie etwa Cyril Beaumont, folgten. Der unermüdliche Ballettschriftsteller ist jenen Begründern der englischen Ballettklassiker-Pflege zuzuzählen, die halfen, mit ihrem Wissen die bedeutende englische Traditionslinie des Werks zu begründen und zu festigen. Der in seiner Bewunderung wieder anders ausgerichtete Amerikaner Lincoln Kirstein, eigentlich ein Verfechter der Moderne und jene Persönlichkeit, die George Balanchine promotete, sieht in „Sleeping Beauty“ einen Grundpfeiler des internationalen Ballettrepertoires. Jahre später – die Klassiker hielten verzögert in Deutschland ihren Einzug – schreibt Horst Koegler Hymnen über „Dornröschen“.

Nun also – und damit ist Schläpfer keineswegs der Erste – eine Neuinterpretation. Wovon geht der Schweizer, der seit 2020 Ballettdirektor und Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts ist, dabei aus? Von der Choreografie Petipas oder von der Musik Tschaikowskis oder von der Handlung Iwan Wsewoloschskis oder aber vom Perrault’schen Original? An sich erklärter Bewunderer der Klassiker im Allgemeinen und „Dornröschen“ im Besonderen, suche er, so eine von Schläpfers Äußerungen, „… einen Weg, der nicht mit allem brechen will, was da ist, aber doch etwas anderes ist als nur eine weitere Version ‚nach Marius Petipa‘“. Im Vordergrund seiner Fassung stehe die Handlung, das heißt die literarische Vorlage, sie wird hinterfragt und zur Diskussion gestellt. Wie immer aber Details seiner Interpretation ausfallen werden, das Projekt an sich, im Jubiläumsjahr des Wiener Staatsballetts „Dornröschen“ herauszubringen, könnte nicht besser erdacht sein! (Zwar weit hergeholt, aber doch in einem herstellbaren Kontext stehend, kann auch das „Dornröschen“ des Ex-Staatsballetttänzers Andrey Kaydanovskiy im Dezember am Landestheater Linz als Beitrag zu besagtem Jubiläum gelten, war doch Linz in Krisenzeiten des späten 17. Jahrhunderts – Pestepidemie, Türkenbelagerung – ein Zufluchtsort für den Wiener Kaiserhof, wo man in sicherer Umgebung im großen Stil Ballett pflegen konnte.)

Verwandtschaftliche Beziehungen

Verwandtschaftliche Beziehungen

Und tatsächlich, die Geschichte der Schlafenden Schönen – von ihrem literarischen Ursprung bis zu dem heute noch andauernden Bühnenleben – umfasst 400 Jahre, das heißt also, genau jenen Zeitraum, auf den, wie schon erwähnt, das Wiener Staatsballett zurückblicken kann. Perrault, der Autor des auf verschiedenen vorhandenen Motiven beruhenden Märchens, das als Vorlage des Balletts von Petipa und Tschaikowski dient, lebte im 17. Jahrhundert, in jenen Jahren also, in denen – angeführt vom Kaiserhaus – sich ein Wiener Ballettensemble zu bilden begann. 1697 gab der gelernte Advokat und mittlerweile zu einem gefeierten Schriftsteller avancierte Perrault jene Märchensammlung heraus, in der auch das im deutschsprachigen Raum durch die Rezeption der Brüder Grimm als „Dornröschen“ bekannte Märchen enthalten ist.

Das Wiener Ballettensemble ist zu dieser Zeit zu einem beachtlichen, immer noch im Kaiserhaus verankerten, doch bei außergewöhnlichen Anlässen bereits öffentlich auftretenden Unternehmen geworden. Dass Perrault die Märchensammlung zunächst „Histoires ou Contes du temps passé“ benannte und die Geschichtensammlung erst später den heute gängigen Titel „Contes de ma mère l᾽oye“ erhielt, soll immerhin festgehalten werden. Die Widmungträgerin des Bandes ist die Nichte des Königs, des „Roi Soleil“, Élisabeth-Charlotte d᾽Orléans. Der Autor bittet sie, zu helfen, das Buch ärmeren Schichten und deren Kindern zugänglich zu machen. Es könnte diesen der Gewinnung eines anderen, weitergefassten Weltbildes dienen. Ob sie diesen Rat bei der Erziehung der eigenen Kinder anwandte, ob sie ihn vielleicht bei ihrem Sohn Franz Stephan von Lothringen beherzigte, ist nicht überliefert. Überliefert hingegen ist, dass Franz Stephan, der spätere Ehemann von Maria Theresia, seit 1723 als „armer adeliger junger Mann“ am Wiener Hof lebte und dabei auch an seinen Festivitäten tanzend teilnahm. Wahrscheinlich hatte er die 1722 aufgeführte Festa teatrale „Nozze di Aurora“ noch nicht gesehen, wohl aber die erste Berufstänzerin des Ensembles Johanna Scio!

Zwar ist Märchen zu eigen, dass sie sich nicht auf bestimmte Zeiten und Orte festlegen, gilt doch die Gattung und somit auch das Ballettmärchen für alle Zeiten und alle Orte. Bei der Schlafenden Schönen spielen jedoch Angaben von Jahren eine wichtige Rolle. 50 Jahre hatte eine der Feen den Turm, in dem sie wohnte, nicht verlassen, daher hatte man auch auf sie vergessen, als man zur Taufe der lang ersehnten Prinzessin einlud; 100 Jahre währte der Schlaf der als Fünfzehnjährige eingeschlummerten Schönen, ehe ein Königssohn sie erweckte. Setzte man also die Geburt der Prinzessin Anfang des 17. Jahrhunderts an, gelangt man nach 115 Jahren in eine der Blütezeiten des Wiener Balletts.

Ballett in Wien – nicht ohne ein „Dornröschen“

War der „Dornröschen“-Stoff im Ballett schon 1790 in St. Petersburg durch den Angiolini-Schüler Iwan Walberg behandelt worden (also genau 100 Jahre vor Petipa/Tschaikowski!), so fiel die erste hundertjährige Schlafperiode einer Prinzessin in Wien in eine weitere ungemein erfolgreiche Epoche seiner Ballettgeschichte. Jean Pierre Aumer, der herausragende französische Choreograf, nannte sein Werk, das er 1818 am Kärntnertortheater zu Musik von Louis-Luc Loiseau de Persuis herausbrachte, „Der Zauberschlaf“. Rasch auf den Erfolg reagierend, setzte das Theater in der Leopoldstadt eine „Parodie des herrlichen Balletts“ von Johann Welling, „Die Schlafenden im Walde“, auf den Spielplan. Aumers elf Jahre später an der Pariser Opéra herausgebrachtes „La Belle au bois dormant“ zu Musik von Ferdinand Hérold war offenbar – auch der geänderten Ballettästhetik wegen – weniger Erfolg beschieden. Ebenfalls an der Opéra hatte Pierre Gardel 1825 als eine seiner letzten Arbeiten die Ballettszenen in der opéra-féerie gleichen Titels (M: Michele Carafa) gestaltet. In Wien sollte es 75 Jahre dauern, bis das Märchen erneut Eingang in den Ballettspielplan fand. In dem 1893 von Josef Hassreiter zu einem Libretto von Franz Gaul choreografierten Ballett „Die goldene Märchenwelt“ (M: Heinrich Berté) durfte „Dornröschen“ nicht fehlen. Von einem Ritter wachgeküsst, feiern die Erweckte und ihr Bräutigam Dreifachhochzeit gemeinsam mit Aschenbrödel, Schneewittchen und deren Freiern. Ausgewiesen als „Phantastisches Ballet in 1 Vorspiel und 3 Akten“ brachte es das abendfüllende Werk in Wien auf 59 Aufführungen; noch im Jahr seiner Uraufführung wurde es in Hassreiters Choreografie vom Hof- und Nationaltheater in München übernommen, 1895 folgte eine Einstudierung am Hamburger Stadttheater.

Inwieweit Kaiser Franz Josephs I. Besuch einer Galavorstellung von „Dornröschen“ 1897 in St. Petersburg mit einer in der Ära Gustav Mahlers als Hofoperndirektor in Erwägung gezogenen Aufführung des Balletts in Wien stand, ist ungewiss. Gemeinsam mit Mailand (1896) und Moskau (1899) wäre Wien mit seinem mehr als 120 Mitglieder umfassenden Ballett eines der ersten Ballettzentren gewesen, die Tschaikowskis „Dornröschen“ rezipierten. Wie immer aber die genauen Umstände des Nichtzustandekommens damals waren, kann Schläpfers „Dornröschen“-Fassung heute durchaus als Beitrag des Balletts zu der Mahler gewidmeten Saison 2022/23 der Staatsoper gelten (der Komponist hat vor 125 Jahren sein Amt als Direktor der k. k. Hofoper angetreten).

„Dornröschen“ ist auch eine von vier Stationen in Oskar Nedbals Ballett „Von Märchen zu Märchen“, das 1908 in Prag in einer Choreografie von Achille Viscusi uraufgeführt wurde. Eine in Aussicht genommene Wiener Einstudierung des in der szenischen Anlage mit der „Goldenen Märchenwelt“ verwandten Balletts kam nicht zustande; es sollte anstelle eines von Mahler kurz vor seiner 1907 erfolgten Demissionierung an Nedbal vergebenen Auftragswerks gespielt werden. (Besagtes Ballett, „Des Teufels Großmutter“, fand erst nach Mahlers Tod den Weg auf die Bühne der Hofoper.)

1913 lernte Wien einen kleinen, doch überaus gewichtigen Teil des Originals von Petipa und Tschaikowski kennen. Im Rahmen des zweiten Gastspiels der Ballets Russes in der Hofoper tanzte Wazlaw Nijinski mit Lidija Kjakscht den sogenannten „Blauen Vogel“-Pas-de-deux unter dem Titel „Der Vogel und der Märchenprinz“. Dabei hatte man, und dies dürfte Michail Fokin zuzuschreiben sein, die originale Charakterisierung der beiden Rollen – Mensch beziehungsweise Vogel – getauscht. Nunmehr tanzte Nijinski den Menschen, genauer einen Prinzen, Kjakscht war nicht mehr Prinzessin Florine, sondern der Vogel. Wiewohl danach „der Beifall aus allen Rängen niederprasselte“, wollte ein Rezensent bemerkt haben, dass Nijinski – dessen eigener „Nachmittag eines Fauns“ zur Musik von Claude Debussy vom Publikum zurückhaltend aufgenommen wurde – verdrossen schien wie ein gekränkter Autor und schmollte.

1913 lernte Wien einen kleinen, doch überaus gewichtigen Teil des Originals von Petipa und Tschaikowski kennen. Im Rahmen des zweiten Gastspiels der Ballets Russes in der Hofoper tanzte Wazlaw Nijinski mit Lidija Kjakscht den sogenannten „Blauen Vogel“-Pas-de-deux unter dem Titel „Der Vogel und der Märchenprinz“. Dabei hatte man, und dies dürfte Michail Fokin zuzuschreiben sein, die originale Charakterisierung der beiden Rollen – Mensch beziehungsweise Vogel – getauscht. Nunmehr tanzte Nijinski den Menschen, genauer einen Prinzen, Kjakscht war nicht mehr Prinzessin Florine, sondern der Vogel. Wiewohl danach „der Beifall aus allen Rängen niederprasselte“, wollte ein Rezensent bemerkt haben, dass Nijinski – dessen eigener „Nachmittag eines Fauns“ zur Musik von Claude Debussy vom Publikum zurückhaltend aufgenommen wurde – verdrossen schien wie ein gekränkter Autor und schmollte.

1923 brachte Heinrich Kröller im Redoutensaal das Ballett „Ammenmärchen“ („Ma Mère l’oye“; M: Maurice Ravel) heraus. Es versteht sich von selbst, dass bei den aufgegriffenen Märchen „Dornröschen“ im Mittelpunkt steht. Die Prinzessin wird hier in ihrem hundertjährigen Schlaf von anderen Märchenfiguren umgaukelt. In dieser Zeit hatte das Ballettensemble zwar unter der katastrophalen wirtschaftlichen Lage zu leiden, es konnte sich aber im Gegensatz zu vorangegangenen Perioden von der Direktion des Opernhauses geschätzt wissen.

Schrittweise Annäherung

Eine andere – mitteleuropäische – Tanzästhetik, die wiederum durch die herrschenden politischen Ausrichtungen des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus bestimmt war, verhinderte eine Wiener Rezeption der Klassiker. Erst der dem Ballett zugewandte Geschmack der Besatzungsmächte eröffnete dem Staatsopernballett den Weg zu einer Auseinandersetzung mit dem klassischen Erbe. Vorerst war es ein 1962 erfolgtes Gastspiel, bei dem man das abendfüllende „La Belle au bois dormant“ von Petipa/Tschaikowski zu sehen bekam. Das Werk hatte zu diesem Zeitpunkt schon wiederholt mehr oder minder einschneidende Überarbeitungen über sich ergehen lassen müssen; die Fassung, die das Grand Ballet du Marquis de Cuevas in der Staatsoper zeigte, war eine davon. Davor war man schon, gleichsam Häppchenweise, durch Ausschnitte mit dem Ballett bekannt geworden. Im Rahmen eines Gastspiels des Sadler’s Wells Ballet 1946 in der Volksoper konnte man die beiden Pas de deux „Aurora“ (mit Margot Fonteyn) und „Blauer Vogel“ sehen; 1948 wurde im Rahmen eines Gastspiels des Ballet de Paris, wieder in der Volksoper, das „Rosen-Adagio“ getanzt.

1956 studierte dann Gordon Hamilton, der nach Wien engagiert worden war, um die klassische Arbeit am Haus zu stärken, ein Divertissement aus „Dornröschen“ ein. Edeltraud Brexner und Richard Adama waren das führende Paar. Erst 1963 brachte Wazlaw Orlikowsky mit seiner revuehaften Fassung die erste Wiener Version des Balletts heraus. Irina Kolpakowa und Wladilen Semjonow tanzten die Hauptpartien bei der Premiere. (Das Prädikat „Österreichische Erstaufführung“ konnte Orlikowskys Produktion jedoch nicht in Anspruch nehmen, denn bereits zwei Jahre davor hatte der Ex-Staatsoperntänzer Herbert Juzek das Werk an der Grazer Oper präsentiert.) Das von Konstantin Sergejew erstellte, in der Sowjetunion gängige „Dornröschen“ war 1969 und 1984 durch Gastspiele des Kirow-Balletts im Theater an der Wien zu sehen (mit Alla Sisowa als eine der Aurora-Darstellerinnen); 1986 tanzte das in der Staatsoper gastierende Bolschoi-Ballett die Fassung von Juri Grigorowitsch; 1997 trat das Maly-Mussorgski-Ballett mit einer Version von Nikolai Bojartschikow im Theater an der Wien auf.

1956 studierte dann Gordon Hamilton, der nach Wien engagiert worden war, um die klassische Arbeit am Haus zu stärken, ein Divertissement aus „Dornröschen“ ein. Edeltraud Brexner und Richard Adama waren das führende Paar. Erst 1963 brachte Wazlaw Orlikowsky mit seiner revuehaften Fassung die erste Wiener Version des Balletts heraus. Irina Kolpakowa und Wladilen Semjonow tanzten die Hauptpartien bei der Premiere. (Das Prädikat „Österreichische Erstaufführung“ konnte Orlikowskys Produktion jedoch nicht in Anspruch nehmen, denn bereits zwei Jahre davor hatte der Ex-Staatsoperntänzer Herbert Juzek das Werk an der Grazer Oper präsentiert.) Das von Konstantin Sergejew erstellte, in der Sowjetunion gängige „Dornröschen“ war 1969 und 1984 durch Gastspiele des Kirow-Balletts im Theater an der Wien zu sehen (mit Alla Sisowa als eine der Aurora-Darstellerinnen); 1986 tanzte das in der Staatsoper gastierende Bolschoi-Ballett die Fassung von Juri Grigorowitsch; 1997 trat das Maly-Mussorgski-Ballett mit einer Version von Nikolai Bojartschikow im Theater an der Wien auf.

Bemerkenswert an Rudolf Nurejews „Dornröschen“-Produktion, die er 1980 an der Staatsoper mit Gisela Cech und sich selbst in den Hauptpartien herausbrachte, war, dass er dabei eher von einer englischen Aufführungstradition des Balletts ausging, diese jedoch, wie es seiner Auffassung von Männerpartien entsprach, durch eine bedeutende Aufwertung der Rolle des Prinzen versah. Mit der Anlage der Partie der Fliederfee als mimische Partie – wie sie in Petipas Original konzipiert war – gelang es Nurejew in überzeugender Weise, die Fliederfee fachtypisch ihrer Gegenspielerin Carabosse gleichzustellen. Englisch ausgewogen war die 1995 mit dem Staatsopernballett herausgekommene „Dornröschen“-Produktion von Peter Wright mit Svetlana Kuznetsova und Vladimir Malakhov in den Hauptrollen.

Nach all den erwähnten, nach Wien gelangten, Auseinandersetzungen mit dem Perrault᾽schen Märchenstoff kann man dem Publikum eine gewisse Erfahrung mit der Schlafenden Schönen zugestehen. Dieses wurde ganz allgemein in den Jahrzehnten, die dem Jahr 2022 vorausgehen, mit stilistischen Strömungen unterschiedlichster Art konfroniert. Molesten, die das Ensemble zu überstehen hatte, waren Unstimmigkeiten geschuldet, die sich aus der Spannung zwischen dem Ballett und der Direktion des Opernhauses ergeben hatten. Auch Änderungen gab es vielerlei. Wesentlichster Unterschied gegenüber früheren Perioden des Wiener Balletts war ab den späten 1950er-Jahren eine neue Repertoirepolitik: Fortan dominierten nicht allein die Arbeiten der jeweiligen BallettleiterInnen, auch Meisterwerke des internationalen Repertoires wurden in ihrer Originalchoreografie in den Spielplan aufgenommen. Die Ensemblepolitik änderte sich in den Neunzigerjahren insofern, als in zunehmendem Maß wieder Engagements ausländischer Tänzerinnen und Tänzern getätigt wurden. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass so wie das Wiener Staatsballett viele Ballettensembles an mitteleuropäischen Opernhäusern international zusammengesetzt sind. Im Gegensatz dazu halten die meisten großen Ballettkompanien in Frankreich, England, Italien, Skandinavien und Osteuropa daran fest, ihre Mitglieder vorwiegend aus der hauseigenen Schule zu rekrutieren.

Nach all den erwähnten, nach Wien gelangten, Auseinandersetzungen mit dem Perrault᾽schen Märchenstoff kann man dem Publikum eine gewisse Erfahrung mit der Schlafenden Schönen zugestehen. Dieses wurde ganz allgemein in den Jahrzehnten, die dem Jahr 2022 vorausgehen, mit stilistischen Strömungen unterschiedlichster Art konfroniert. Molesten, die das Ensemble zu überstehen hatte, waren Unstimmigkeiten geschuldet, die sich aus der Spannung zwischen dem Ballett und der Direktion des Opernhauses ergeben hatten. Auch Änderungen gab es vielerlei. Wesentlichster Unterschied gegenüber früheren Perioden des Wiener Balletts war ab den späten 1950er-Jahren eine neue Repertoirepolitik: Fortan dominierten nicht allein die Arbeiten der jeweiligen BallettleiterInnen, auch Meisterwerke des internationalen Repertoires wurden in ihrer Originalchoreografie in den Spielplan aufgenommen. Die Ensemblepolitik änderte sich in den Neunzigerjahren insofern, als in zunehmendem Maß wieder Engagements ausländischer Tänzerinnen und Tänzern getätigt wurden. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass so wie das Wiener Staatsballett viele Ballettensembles an mitteleuropäischen Opernhäusern international zusammengesetzt sind. Im Gegensatz dazu halten die meisten großen Ballettkompanien in Frankreich, England, Italien, Skandinavien und Osteuropa daran fest, ihre Mitglieder vorwiegend aus der hauseigenen Schule zu rekrutieren.

Auf dem Weg zur Internationalität

In der Zeit der Eröffnung der wieder errichteten Oper gehörte das Staatsopernballett eindeutig zu den besonders Privilegierten! Das Ballettensemble war nämlich die erste Körperschaft, die schon 1953, also zwei Jahre vor der Wiedereröffnung des Hauses, unter großem Medienecho in das neue Haus am Ring einzog. Die großen, hellen Ballettsäle im 4. Stock des Hauses, die auch heute noch „Heimat“ einer Hundertschaft von Tänzerinnen und Tänzern sind, wurden von allen Beteiligten wie ein positiver Schock empfunden. Davor hatte man nämlich in einem feuchten Keller im Theater an der Wien arbeiten müssen.

Erika Hanka, die dem Ensemble seit 1942 vorstand, hielt diese Position bis zu ihrem Tod 1958. Die eineinhalb Jahrzehnte ihrer Tätigkeit werden als geglückt angesehen. Auch Direktoren der Wiener Oper waren glücklich mit ihr, hatten sie doch endlich eine Aufgabe für das Ballett gefunden: Hanka durfte sich ganz der Pflege der modernen Musik widmen! Und Hanka und mit ihr das Ballettensemble erfüllten diese Aufgabe mit Allüre und Aplomb. Herangezogen wurden Kompositionen von Werner Egk, Theodor Berger, Gottfried von Einem und Boris Blacher, aber auch von Paul Hindemith, Igor Strawinski, Sergej Prokofjew und Béla Bartók. Dadurch fühlten sich Operndirektoren weitgehend enthoben, zeitgenössische Werke auf den Spielplan zu setzen. Höhepunkt der Direktionszeit Hankas war zweifellos 1955 das Staatsopern-Eröffnungsprogramm, in dem sie Ballettromantik – „Giselle“ (M: Adolphe Adam), einstudiert von Hamilton – mit der „Modernes Ballett“ repräsentierenden Uraufführung von Blachers „Der Mohr von Venedig“ konfrontierte.

Erika Hanka, die dem Ensemble seit 1942 vorstand, hielt diese Position bis zu ihrem Tod 1958. Die eineinhalb Jahrzehnte ihrer Tätigkeit werden als geglückt angesehen. Auch Direktoren der Wiener Oper waren glücklich mit ihr, hatten sie doch endlich eine Aufgabe für das Ballett gefunden: Hanka durfte sich ganz der Pflege der modernen Musik widmen! Und Hanka und mit ihr das Ballettensemble erfüllten diese Aufgabe mit Allüre und Aplomb. Herangezogen wurden Kompositionen von Werner Egk, Theodor Berger, Gottfried von Einem und Boris Blacher, aber auch von Paul Hindemith, Igor Strawinski, Sergej Prokofjew und Béla Bartók. Dadurch fühlten sich Operndirektoren weitgehend enthoben, zeitgenössische Werke auf den Spielplan zu setzen. Höhepunkt der Direktionszeit Hankas war zweifellos 1955 das Staatsopern-Eröffnungsprogramm, in dem sie Ballettromantik – „Giselle“ (M: Adolphe Adam), einstudiert von Hamilton – mit der „Modernes Ballett“ repräsentierenden Uraufführung von Blachers „Der Mohr von Venedig“ konfrontierte.

Aus den Jahrzehnten, die seit dem Tod Hankas bis 2022 vergangen sind, seien im Hinblick auf die Führung des Wiener Ballettensembles drei Persönlichkeiten hervorgehoben, die in verschiedenen Phasen des Hauses dem Ballett vorstanden und sich durch unterschiedliche Charakteristika ins Gedächtnis eingeschrieben haben. Es sind dies die Ballettdirektoren Aurel von Milloss (1963–1966 und 1971–1974), Gerhard Brunner (1976–1990) und Renato Zanella (1995–2005).

Milloss’ Arbeit fällt durch ihren intellektuellen Anspruch und die zunehmende Öffnung des Repertoires nach außen auf. Er war es, der Choreografen wie George Balanchine und Léonide Massine nach Wien einlud, dazu 1964 das Wagnis einging, Nurejew, der bis dahin noch wenig Erfahrung mit Klassikerinszenierungen hatte, für die Produktion von „Schwanensee“ zu holen. Daraus entstand bekanntlich eine lebenslange Beziehung zwischen dem Tänzer und dem Staatsopernballett. Nurejews 1966 für Wien geschaffene Fassung des Petipa-Klassikers „Don Quixote“ zur Musik des Wieners Ludwig Minkus verhalf dem Werk zu seinem endgültigen Durchbruch im Westen. („Don Quixote“ steht auch in der laufenden Saison des Wiener Staatsballetts wieder im Repertoire.)

Brunners Engagement als Ballettdirektor war ein von Egon Seefehlner vollzogener Schritt, einen Theoretiker an die Spitze des Balletts zu berufen. Und es war auch das erste Mal, dass jemand – nach einer damals bereits über 350 Jahre andauernden Existenz des Ballettensembles! – eine eigene Wiener Ballettdramaturgie entwarf und diese auch in einem Wiener Repertoire verwirklichte. Dies gelang Brunner vor allem dadurch, die internationale Choreografenelite – Hans van Manen, John Neumeier, Jiří Kylián, William Forsythe, Rudi van Dantzig, Heinz Spoerli, dazu Ruth Berghaus, um nur einige zu nennen – angeregt zu haben, Werke eigens für das Ballett der Wiener Staatsoper zu kreieren. Von den weiteren Schwerpunkten der Repertoirepolitik Brunners seien hier nur noch die Pflege von Wertvollem der Wiener Balletthistorie und das Wiederbeleben von herausragenden Hervorbringungen der Epoche der Wiener Tanzmoderne erwähnt. Die konsequente Weise, in der Brunner eine Wiener Ballettdramaturgie realisierte, fand bis heute keine Fortsetzung.

Brunners Engagement als Ballettdirektor war ein von Egon Seefehlner vollzogener Schritt, einen Theoretiker an die Spitze des Balletts zu berufen. Und es war auch das erste Mal, dass jemand – nach einer damals bereits über 350 Jahre andauernden Existenz des Ballettensembles! – eine eigene Wiener Ballettdramaturgie entwarf und diese auch in einem Wiener Repertoire verwirklichte. Dies gelang Brunner vor allem dadurch, die internationale Choreografenelite – Hans van Manen, John Neumeier, Jiří Kylián, William Forsythe, Rudi van Dantzig, Heinz Spoerli, dazu Ruth Berghaus, um nur einige zu nennen – angeregt zu haben, Werke eigens für das Ballett der Wiener Staatsoper zu kreieren. Von den weiteren Schwerpunkten der Repertoirepolitik Brunners seien hier nur noch die Pflege von Wertvollem der Wiener Balletthistorie und das Wiederbeleben von herausragenden Hervorbringungen der Epoche der Wiener Tanzmoderne erwähnt. Die konsequente Weise, in der Brunner eine Wiener Ballettdramaturgie realisierte, fand bis heute keine Fortsetzung.

Dem versatilen Choreografen Zanella wiederum gelang es mit etlichen seiner Arbeiten, dem Ensemble eine eigene Identität zu geben. Unterschiedlich in ihrer Form – diese reicht vom Solo bis zum abendfüllenden Ballett –, basiert seine choreografische Sprache auf der klassischen Schule, die je nach Thematik durch eigenwillige Akzentverschiebungen, gestisches Material und Bewegungswitz variiert wird, immer jedoch durch dynamische Energie gekennzeichnet ist. Einen neuen Akzent setzte Zanella auch durch das Beiziehen von Choreografen der Wiener Szene des Freien Tanzes, für deren Zusammenarbeit mit dem Staatsopernballett eine eigene Programmschiene im Odeon geschaffen wurde.

Deutlich geringere Spuren haben Ballettvorstände hinterlassen, die vor, zwischen oder nach den drei Hervorgehobenen agierten. Doch soll nicht übersehen werden, dass unter Dimitrije Parlić (1958–1962) das Ensemble erstmals Prokofjews „Romeo und Julia“ tanzte und unter Orlikowsky (1966–1971) Strawinskis „Le Sacre du printemps“; Elena Tschernischova (1991–1993) gelang es, Malakhov als Ersten Solotänzer zu verpflichten und Anne Woolliams (1993–1995) erweiterte das Repertoire um Werke britischer Provenienz sowie um Choreografien von Zanella, der ihr Nachfolger wurde.

Betrachtet man die eineinhalb Jahrzehnte vor dem Amtsantritt Schläpfers, so fällt auf, dass diese durch zwei Persönlichkeiten geprägt wurden, die Ballettsphären entstammten, die mit dem Wiener Ballett in verschiedenen Perioden seiner Geschichte in regem Kontakt standen: Während im 19. Jahrhundert das Wiener Hofopernballett Budapest mit Ballettmeistern und Choreografen „belieferte“, lenkte nun, 2005 bis 2010, mit Gyula Harangozó nach Milloss wieder ein Ungar die Geschicke des Wiener Ensembles. Zu den für Wien neuen Stücken, mit denen er das Repertoire nachhaltig bereicherte, zählt John Crankos „Onegin“ (M: Tschaikowski/Kurt-Heinz Stolze), das auch die laufende Saison des Staatsballetts im Haus am Ring eröffnet hat. Vor Harangozós Amtsantritt war es zu einer grundlegenden Umstrukturierung gekommen, das Ballett der Wiener Staatsoper wurde mit dem der Volksoper Wien zu einer einzigen, nunmehr 103 Mitglieder zählenden Körperschaft zusammengelegt. Und mit Manuel Legris, der dem Ensemble von 2010 bis 2020 vorstand, wurde der Faden der so lange die Ballettgeschicke von Paris und Wien verband, wieder aufgenommen. Tatsächlich gelang es Legris, so manches von dem Glanz, den er als Étoile der Pariser Opéra durchlebt hatte, auf Wien zu übertragen. Dass er es zustande brachte, schon am Ende seiner dritten Spielzeit das Wiener Staatsballett – so seit 2010 die neue Bezeichnung des Ensembles – in einer dreiwöchigen (!) Saison im Pariser Théâtre du Châtelet zu präsentieren, mochte er als seinen Triumph angesehen haben. Ein besonderes Verdienst Legris᾽ war es auch, erstmals in Wien einen kompletten Abend mit Choreografien von Jerome Robbins gezeigt zu haben.

Betrachtet man die eineinhalb Jahrzehnte vor dem Amtsantritt Schläpfers, so fällt auf, dass diese durch zwei Persönlichkeiten geprägt wurden, die Ballettsphären entstammten, die mit dem Wiener Ballett in verschiedenen Perioden seiner Geschichte in regem Kontakt standen: Während im 19. Jahrhundert das Wiener Hofopernballett Budapest mit Ballettmeistern und Choreografen „belieferte“, lenkte nun, 2005 bis 2010, mit Gyula Harangozó nach Milloss wieder ein Ungar die Geschicke des Wiener Ensembles. Zu den für Wien neuen Stücken, mit denen er das Repertoire nachhaltig bereicherte, zählt John Crankos „Onegin“ (M: Tschaikowski/Kurt-Heinz Stolze), das auch die laufende Saison des Staatsballetts im Haus am Ring eröffnet hat. Vor Harangozós Amtsantritt war es zu einer grundlegenden Umstrukturierung gekommen, das Ballett der Wiener Staatsoper wurde mit dem der Volksoper Wien zu einer einzigen, nunmehr 103 Mitglieder zählenden Körperschaft zusammengelegt. Und mit Manuel Legris, der dem Ensemble von 2010 bis 2020 vorstand, wurde der Faden der so lange die Ballettgeschicke von Paris und Wien verband, wieder aufgenommen. Tatsächlich gelang es Legris, so manches von dem Glanz, den er als Étoile der Pariser Opéra durchlebt hatte, auf Wien zu übertragen. Dass er es zustande brachte, schon am Ende seiner dritten Spielzeit das Wiener Staatsballett – so seit 2010 die neue Bezeichnung des Ensembles – in einer dreiwöchigen (!) Saison im Pariser Théâtre du Châtelet zu präsentieren, mochte er als seinen Triumph angesehen haben. Ein besonderes Verdienst Legris᾽ war es auch, erstmals in Wien einen kompletten Abend mit Choreografien von Jerome Robbins gezeigt zu haben.

1980 erfuhr die Ballettschule der Wiener Staatsoper – der Unterricht wurde bis dahin im Haus am Ring abgehalten – besondere Beachtung: Sie erhielt eigene Räume im bundestheatereigenen Hanuschhof. Der langen Tradition der Schule wurde Reverence erwiesen durch Benennung der Ballettsäle nach herausragenden Persönlichkeiten des Wiener Balletts: So gibt es einen Hilverding-, Noverre-, Elßler-, Hassreiter-, Wiesenthal-, Hanka-, Dirtl- und Nurejew-Saal. War es bis in die 1960er-Jahre ungeschriebenes Gesetz, dass der jeweilige Leiter des Hof- beziehungsweise Staatsopernballetts auch Vorstand der Ballettschule ist, so änderte sich das erstmals mit der Besetzung dieser Position durch Harijs Plucis. Nachfolgende Leiterinnen und Leiter der Schule waren in verschiedenen Funktionen mit der Ballettkompanie verbunden: Alexander Ursuliak als Stellvertretender Leiter, Ludmilla Petrowa als Trainingsleiterin, Michael Birkmeyer als Erster Solotänzer, Jolantha Seyfried und Simona Noja als Erste Solotänzerinnen. Immer wieder übten aber auch Ballettchefs – Milloss, Brunner, Zanella, Harangozó und Legris – Leitungsfunktionen in der Schule aus. 2013 änderte sich der Status der Ballettschule, sie firmiert nun als Ballettakademie der Wiener Staatsoper. Gegenwärtig ist Schläpfer künstlerischer Leiter, Christiana Stefanou Direktorin.

Bausteine im Wandel

Bausteine im Wandel

Blickt man nun auf die 400-jährige Geschichte des Wiener Ballettensembles zurück, könnte man stichwortartig resümierend so manches miteinander in Relation stellen. Den größten Wandel über die Zeitläufte hinweg machte wohl der Stellenwert der Kunstgattung durch. Von einer kodifizierten Körpersprache ausgehend, die imstande war, die eigene Machtfülle zu vermitteln, verzichteten die Ausführenden – ursprünglich Mitglieder des Kaiserhauses – auch deswegen auf ihre tänzerischen Positionen, weil diese Sprache sich dermaßen weitete, dass man es vorzog, sich auf ein Zusehertum zurückzuziehen. Das Ballett verlor damit zunächst seine hochstehenden Interpreten, gewann aber im Gegenzug professionelle Tänzer, dazu ein bürgerliches Publikum; vor allem aber vermochte die Kunstgattung sich aus der Oper herauszulösen. Im 19. Jahrhundert trumpfte das Ballett trotz mannigfacher Gegnerschaft mächtig auf; doch obwohl es seine künstlerische Eigenständigkeit erlangt hatte, gelang es ihm nicht, eine eigene Heimstatt zu finden. Bis heute teilen sich im deutschsprachigen Raum alle großen Ballettensembles das Haus mit der Oper.

Das Ballett reüssierte zunächst als international besetztes Unternehmen, bei dem bekannte Choreografen sich für die späteren Pariser Erfolge erprobten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Vorhaben, eine nationale Schule und ein nationales Ensemble zu etablieren, verwirklicht. Im 20. Jahrhundert geriet das Staatsopernballett – sieht man einmal von der Ära Strauss ab, in der sich der Operndirektor auch deswegen für Ballett interessierte, weil er als Komponist die eigenen Werke gespielt wissen wollte – zuweilen mehr, zuweilen weniger in ein Abhängigkeitsverhältnis zur Institution Oper. Hauptgrund, sich des Balletts nicht zu entledigen, war die Überlegung, dass es, wie es schon im 19. Jahrhundert hieß, „der Aushülfe“ dienen sollte. Das (zu große) Abhängigkeitsverhältnis hat sich bis heute erhalten, es erklärt sich auch aus dem niedrigen Stellenwert, der der Kunstgattung insgesamt in Mitteleuropa zukommt. Dies wiederum ist der Tatsache geschuldet, dass man – sehr im Unterschied zu anderen kulturellen Räumen – in deutschsprachigen Ländern Tanz nur dann als Kunst wahrnimmt, wenn er, gleichsam von der Bühne weg, auf eine andere gedankliche Ebene gehoben und dann intellektuell interpretiert werden kann.

Ganz entschieden nicht gewandelt hat sich das Wiener Publikum. Ihm geht es weniger um gezeigte Werke als vielmehr um darstellende Ausnahmeerscheinungen, deren es ja in den letzten Jahrzehnten einige gegeben hat. Was den Wandel der Werke angeht, so bedürfte dieses Thema eigener Ausführungen. Festzuhalten gilt es, dass man über die Jahrhunderte hinweg immer darum bemüht war, aktuell zu sein. Dies verlangte nicht nur der tägliche Theaterbetrieb, sondern auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage der Stadt und des Landes. Dasselbe mag für heute gelten, wobei sich die Zeitbezogenheit unterschiedlich äußert. Wurde sie in der Vergangenheit eher narrativ vermittelt, so geschieht dies heute meist allein durch geformte, zu eigener Größe aufgestiegene Bewegung.

Ganz entschieden nicht gewandelt hat sich das Wiener Publikum. Ihm geht es weniger um gezeigte Werke als vielmehr um darstellende Ausnahmeerscheinungen, deren es ja in den letzten Jahrzehnten einige gegeben hat. Was den Wandel der Werke angeht, so bedürfte dieses Thema eigener Ausführungen. Festzuhalten gilt es, dass man über die Jahrhunderte hinweg immer darum bemüht war, aktuell zu sein. Dies verlangte nicht nur der tägliche Theaterbetrieb, sondern auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage der Stadt und des Landes. Dasselbe mag für heute gelten, wobei sich die Zeitbezogenheit unterschiedlich äußert. Wurde sie in der Vergangenheit eher narrativ vermittelt, so geschieht dies heute meist allein durch geformte, zu eigener Größe aufgestiegene Bewegung.

In der Zukunft: Diversität

Wie heute in Mitteleuropa üblich, setzt sich das Wiener Staatsballett – ganz ähnlich wie in der Zeit von 1750 bis etwa 1850 – aus Tänzerinnen und Tänzern unterschiedlichster Schulung zusammen. Das mag zur Folge haben, dass die Tänzerschaft nicht allen ihnen abverlangten stilistischen Richtungen gleichermaßen gerecht werden kann. Das Staatsballett tanzt ein vielschichtiges Repertoire, das, einem internationalen Konsens folgend, als „gut“ gilt. Auch seiner hohen Anzahl wegen ist das Ensemble befähigt, die Klassiker zu tanzen. Mit Schläpfers „Dornröschen“-Produktion steht Wien gerade vor der Premiere eines solchen Werks. Grund genug also, sich mit den Problemen derartiger Produktionen auseinanderzusetzen.

Davor sei schnell festgehalten, dass in den zwei durch Pandemie gestörten Spielzeiten, die Schläpfer die Wiener Position innehat, eine ganze Reihe eigener und auch großer Werke entstanden ist. Dabei ging es dem Choreografen, wie es scheint, um den Versuch, die von ihm erspürte musikalische Körperlichkeit der herangezogenen, meist symphonischen Vorlagen in seine eigene choreografische Sprache zu übertragen. Dass jedes der gegebenen Werke gleichzeitig ein Protokoll eigener Befindlichkeit wie der des involvierten Ballettensembles, darüber hinaus des Umraums ist, versteht sich von selbst. Richtunggebend war die Programmierung seiner Einstandspremiere 2020: Als Ergänzung zu seiner eigenen Kreation „4“ (M: Mahler) setzte er „Live“ (M: Franz Liszt) seines hochgeschätzten Choreografenkollegen Hans van Manen an. In der Folge ließ er das Wiener Staatsballett erstmals Werke von Alexei Ratmansky, Lucinda Childs, Anne Teresa De Keersmaeker und Merce Cunningham tanzen, in der laufenden Saison wird dies mit Choreografien von Paul Taylor, Mark Morris und Ohad Naharin der Fall sein; von Marco Goecke war sogar eine Kreation für das Ensemble zu sehen.

Davor sei schnell festgehalten, dass in den zwei durch Pandemie gestörten Spielzeiten, die Schläpfer die Wiener Position innehat, eine ganze Reihe eigener und auch großer Werke entstanden ist. Dabei ging es dem Choreografen, wie es scheint, um den Versuch, die von ihm erspürte musikalische Körperlichkeit der herangezogenen, meist symphonischen Vorlagen in seine eigene choreografische Sprache zu übertragen. Dass jedes der gegebenen Werke gleichzeitig ein Protokoll eigener Befindlichkeit wie der des involvierten Ballettensembles, darüber hinaus des Umraums ist, versteht sich von selbst. Richtunggebend war die Programmierung seiner Einstandspremiere 2020: Als Ergänzung zu seiner eigenen Kreation „4“ (M: Mahler) setzte er „Live“ (M: Franz Liszt) seines hochgeschätzten Choreografenkollegen Hans van Manen an. In der Folge ließ er das Wiener Staatsballett erstmals Werke von Alexei Ratmansky, Lucinda Childs, Anne Teresa De Keersmaeker und Merce Cunningham tanzen, in der laufenden Saison wird dies mit Choreografien von Paul Taylor, Mark Morris und Ohad Naharin der Fall sein; von Marco Goecke war sogar eine Kreation für das Ensemble zu sehen.

Was den Umgang mit den sogenannten Klassikern betrifft, dem also „Dornröschen“ zuzuzählen ist, markiert die 1999 in St. Petersburg herausgekommene, von Sergej Wicharjew erstellte Neusicht auf das Tschaikowski-Ballett einen Einschnitt in der Aufführungstradition. Die in Russland wenig willkommene Einstudierung – sie entledigte sich vor allem der mittlerweile angesammelten Entstellungen – war offenbar die erste Klassikerproduktion, die mit Dokumenten arbeitete, die aus der Zeit kurz nach der Uraufführung stammen. Im Westen wurde auf Basis derselben Notationen die Annäherung an das Petipa᾽sche Original in exemplarischer Weise von Ratmansky betrieben (American Ballet Theatre, 2015). Diese Produktionen machen die vielen vorhandenen und auch zukünftige „Klassiker-light-Einstudierungen“, die an dem Tradierten je nach Belieben Veränderungen vornehmen, zu unseriösen Unterfangen. Als ernst zu nehmender Gegenentwurf zu diesem Arbeiten mit originalem Material kann nur ein bewusstes Auseinanderbrechen des ursprünglichen Gefüges gelten, das heißt, eine Neuinterpretation, die, wie schon eingangs erwähnt, bei einem oder mehreren Bausteinen – der Handlung, der Choreografie oder der Musik – völlig neu ansetzt. Nicht nur bei einem solchen Demontierungsprozess erweist sich die Auseinandersetzung mit den ausführlichen Uraufführungsrezensionen als überaus aufschlussreich. Die Besprechungen zeigen die Erwartungshaltung der Zeit an ein gutes Ballett. An „Dornröschen“ zu kritisieren sei dreierlei: Es fehle dem Ballett an einer durchgehenden Handlung, zeige deshalb auch zu wenig Choreografie; die Musik von Tschaikowski neige zudem zur Symphonik, was der Körpersprache Ballett nicht zuträglich sei. Angesicht all dieser Einwände erkennt man, dass die hohe Einschätzung des Werks erst von der 1921 in London unter dem Titel „The Sleeping Princess“ herausgebrachten Produktion von Sergej Diaghilews Ballets Russes ausging. Denn erst jetzt nahm man wahr, was der eigentliche Inhalt dieses Balletts ist: die Ordo des klassisch-akademischen Tanzes! Mit der Einstudierung von Petipas Choreografie betraute Diaghilew den aus Petrograd emigrierten Nikolai Sergejew, der jene Stepanow-Aufzeichnungen mit sich führte, die jüngst Wicharjew und Ratmansky konsultierten!

Es fällt nicht schwer, die Einwände aus dem Jahr 1890 zu entkräften. Was die Handlung betrifft, tut dies schon der erneute Hinweis, dass es sich bei der literarischen Vorlage um ein Märchen handelt. Das darauf aufbauende Libretto hatte letztendlich im Sinn, den Herrscher des Russischen Reichs als „Czar Soleil“ zu feiern (so wie der Zar über allem stehend, erscheint in der Apotheose der „Sonnenkönig“ in Personalunion mit Apoll). Der Fokus der Erzählung liegt märchengemäß auf Typen und nicht auf Individuen, keineswegs also auf einer sich vorwärtsbewegenden, fortschreitenden Handlung. Was die Musik Tschaikowskis betrifft, so war es zunächst offenbar schwer, das symbiotische Arbeiten zwischen Choreografen und Komponisten zu erkennen, wobei man sich heute nicht entscheiden kann, was mehr verblüfft: Tschaikowskis Einfühlungsvermögen oder Petipas untrüglicher Instinkt für die choreografisch-musikalische Gestaltung einer Szene: „Liest man Petipas Anweisungen für den Komponisten, so könnte man glauben, er habe Tschaikowskis Musik bereits gehört, bevor sie komponiert wurde“, formuliert dazu der Musikwissenschaftler Thomas Steiert. Den Einwand, dem Ballett fehle es an Choreografie, kann man heute freilich nicht mehr nachvollziehen, man bedauert diesbezüglich nur, dass von den offenbar sehr umfangreichen Tanzpassagen in anderen Balletten dieser Epoche so wenig tradiert ist.

Es fällt nicht schwer, die Einwände aus dem Jahr 1890 zu entkräften. Was die Handlung betrifft, tut dies schon der erneute Hinweis, dass es sich bei der literarischen Vorlage um ein Märchen handelt. Das darauf aufbauende Libretto hatte letztendlich im Sinn, den Herrscher des Russischen Reichs als „Czar Soleil“ zu feiern (so wie der Zar über allem stehend, erscheint in der Apotheose der „Sonnenkönig“ in Personalunion mit Apoll). Der Fokus der Erzählung liegt märchengemäß auf Typen und nicht auf Individuen, keineswegs also auf einer sich vorwärtsbewegenden, fortschreitenden Handlung. Was die Musik Tschaikowskis betrifft, so war es zunächst offenbar schwer, das symbiotische Arbeiten zwischen Choreografen und Komponisten zu erkennen, wobei man sich heute nicht entscheiden kann, was mehr verblüfft: Tschaikowskis Einfühlungsvermögen oder Petipas untrüglicher Instinkt für die choreografisch-musikalische Gestaltung einer Szene: „Liest man Petipas Anweisungen für den Komponisten, so könnte man glauben, er habe Tschaikowskis Musik bereits gehört, bevor sie komponiert wurde“, formuliert dazu der Musikwissenschaftler Thomas Steiert. Den Einwand, dem Ballett fehle es an Choreografie, kann man heute freilich nicht mehr nachvollziehen, man bedauert diesbezüglich nur, dass von den offenbar sehr umfangreichen Tanzpassagen in anderen Balletten dieser Epoche so wenig tradiert ist.

Aufschlussreich dazu sind die von Schläpfer bereits veröffentlichten Aussagen seine „Dornröschen“-Interpretation betreffend. Von einem neuen Libretto ausgehend, möchte er eine Geschichte erzählen, die sich durch das ganze Stück zieht, vor allem das Tun der realen Personen nachvollziehbar machen, diese zudem charakterlich eingehender zeichnen. Ein besonderes Anliegen ist ihm, den Zeitsprung von 100 Jahren erkennbar zu machen. Dazu sollen die Kontraste zwischen ausschließlich Gut und Böse sowie allein Hell und Dunkel hinterfragt werden, wobei aber – so Schläpfers Wunsch – nichts von dem Märchen, der Magie und Poesie der Vorlage verloren gehen soll. Da man, was die Musik betrifft, wohl eingesehen hat, dass Tschaikowskis Komposition zu sehr mit ganz bestimmten Aktionen, Stimmungen, sogar Schrittmaterial verbunden ist, wählte man zusätzliche Musik aus dem „Kosmos Scelsi“, wie Markus Hinterhäuser seine Auseinandersetzung mit Giacinto Scelsi bei den Salzburger Festspielen nannte. Da es Schläpfers erklärte Absicht ist, keinen „Petipa-Verschnitt“ auf die Bühne zu bringen, erübrigt sich die Frage des Umgangs mit der Choreografie.

Es ist Lincoln Kirstein, der uns hilft, die Jahrhunderte zwischen dem Ballett „Dornröschen“ und dem 17. Jahrhundert zu überbrücken, um in jene Zeit zu gelangen, in der das Wiener Staatsballett seinen Ursprung hat. Indem er das Werk das „letzte und großartigste aller Hofballette“ nennt, das auch „das Ensemble nobilitiert, das es tanzt“, evoziert er sowohl den äußeren Glanz wie die innere Gedankenwelt der Zeit Kaiserin Eleonoras vor 400 Jahren, deren Tun sich, wie zu sehen ist, als zukunftsweisend herausstellte.

Vorangegangene Folgen:

22. August 2022: 400. Geburtstag des Wiener Staatsballetts (Teil IV)

22. August 2022: 400. Geburtstag des Wiener Staatsballetts (Teil III)

22. August 2022: 400. Geburtstag des Wiener Staatsballetts (Teil II)

22. August 2022: 400. Geburtstag des Wiener Staatsballetts (Teil I)