![]() Der dritte Teil der Artikelfolge, die der 400-jährigen Geschichte des Wiener „Haus-, Hof- und Staatsballetts“ gewidmet ist, geht vom Stichjahr 1822 aus. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht ein Ballettereignis, das – weltweit gesehen – von nachhaltiger Bedeutung sein sollte. In „Ein neues anacreontisches Divertissement“ (zu Musik von Joseph Mayseder) debütierte die später als Inbegriff der romantischen Ballerina gefeierte Marie Taglioni! Wien nahm sofort zur Kenntnis, dass man mit der ätherischen, luftigen und schwebenden Tanzweise der Taglioni Bedeutendes vor sich hatte.

Der dritte Teil der Artikelfolge, die der 400-jährigen Geschichte des Wiener „Haus-, Hof- und Staatsballetts“ gewidmet ist, geht vom Stichjahr 1822 aus. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht ein Ballettereignis, das – weltweit gesehen – von nachhaltiger Bedeutung sein sollte. In „Ein neues anacreontisches Divertissement“ (zu Musik von Joseph Mayseder) debütierte die später als Inbegriff der romantischen Ballerina gefeierte Marie Taglioni! Wien nahm sofort zur Kenntnis, dass man mit der ätherischen, luftigen und schwebenden Tanzweise der Taglioni Bedeutendes vor sich hatte.

1822 – Selbstreferenziell, innovativ, experimentier- und dialogfreudig

Gioachino Rossini, der Marie Taglioni, wie die Tänzerin schreibt, je nach Situation „chère petite“ oder „pauvre petite“ nannte, hatte mit seiner Frau Isabella Colbran bereits im Parkett Platz genommen. Die Logen des Kärntnertortheaters füllten sich mit der ersten Gesellschaft Wiens. „Mein Vater wurde in Wien sehr geliebt, es war selbstverständlich, dass seine Tochter gut empfangen werden würde.“ Solcherart erinnert sich Marie Taglioni (Stockholm 1804 – Marseille 1884) an ihr am 10. Juni 1822 in Wien stattgefundenes Debüt, wobei sie, wie dies in ihren von Bruno Ligore 2017 neu edierten „Souvernirs“ nachzulesen ist, von der Erinnerung gefoppt wurde, denn ihr Debütballett trug keinesfalls den Titel, den die Tänzerin angibt! Das kurze, nicht weiter auffallende, in einem Fantasiegriechenland angesiedelte Divertissement bekam – als ob man die Bedeutung des Ereignisses rückblickend heben wollte – einen neuen Titel, der besser dem Anlass entsprach: „La Réception d’une jeune nymphe à la cour de Terpsichore“. Der Vater Filippo Taglioni (Mailand 1778 – Como 1871) hatte das kleine Ballett bei Mayseder in Auftrag gegeben, den zentralen Pas de trois, den Marie mit ihm selbst und Antonie Millière tanzte, begleitete der Komponist auf der Violine. ![Marie Taglioni in „La Sylphide“, 1839 (Ch: Filippo Taglioni, M: Jean-Madeleine Schneitzhoeffer), Adolf Bäuerle (Hg.) 1839 [Vorlage zu dieser Darstellung: „Flore et Zéphyre“, 1831]. KHM-Museumsverband/Theatermuseum Wien. 03 Geburtstag3](/images/stories/Tanzgeschichten2022/Geburtstag3/03_Geburtstag3.jpg)

Marie, zu dieser Zeit 18 Jahre alt, erzählt von dem intensiven Ausbildungsprogramm – man ließ sogar in der Wiener Wohnung den gleichen abfallenden Boden wie im Theater einbauen –, das der Vater ganz auf ihre körperlichen Voraussetzungen – sie selbst nennt sich überschlank und zu groß – abgestimmt hatte. Die höchst interessierte Presse reagierte auf das Debüt kenntnisreich. Man bemerkte subtile Grazie, ein feines „mimisch-physiognomisches Spiel“, „souplesse“ der Glieder, „Muskelkraft und die Fertigkeit der Stellungen“. Eine Besonderheit ihres Tanzstils liege auf der Balance und kleinen Sprüngen. Diese seien klargestochen, scharf und konturiert. In der Bemerkung über Taglionis Führung der Arme ist die ästhetische Positionierung des Schreibers als Anhänger der italienischen Schule zu erkennen: Sie sei so, „wie sie von der Pariser Schule gelehrt wird, nämlich eine mißverstandene, oder vielmehr übel geratene Anwendung der Wellenlinie“. Ein wesentlicher Teil des Unterrichts – die Arbeit auf der Spitze – war in dem Debütballett offenbar noch nicht zu sehen.

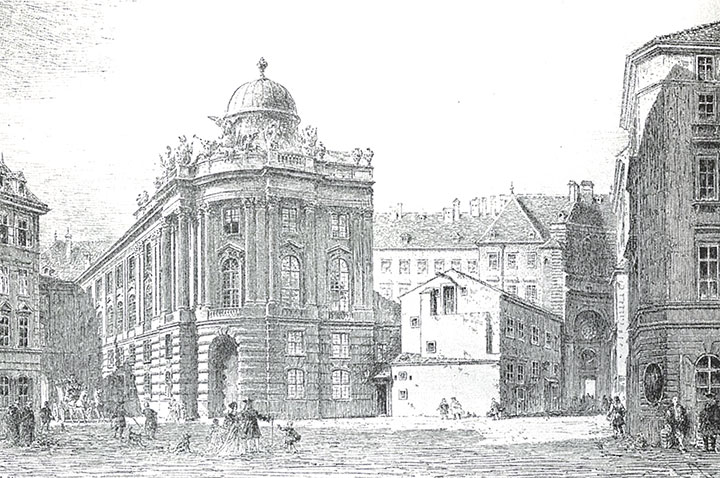

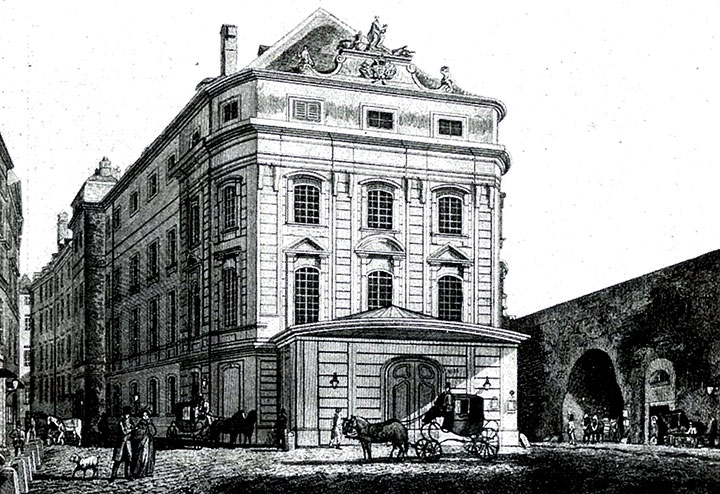

Für die Institution der Wiener Oper war das Jahr 1822 also von herausragender Bedeutung. Neben den neuen Rossini-Opern, die im Kärntnertortheater gegeben wurden, agierte Filippo Taglioni als Ballettmeister eines beachtlichen Ensembles. Obwohl in Italien geboren, war er in Paris ausgebildet worden und gehörte nun der französischen Choreografen-Elite an. Viele von ihnen arbeiteten in Wien schon, bevor Napoleon 1805 die Donau überquert hatte, denn die Ballettleitung der Pariser Opéra war durch den Clan der Brüder Gardel bis zum Rückzug von Pierre 1829 blockiert. In Wien arbeiteten Jean-Pierre Aumer, Jean Coralli, Louis Henry, dazu etwas später Jules Perrot. Die Genannten wurden schließlich zu Trägern der ab den Zwanzigerjahren aufblühenden Ballettromantik, die auch heute noch als ein Höhepunkt der Kunstgattung gefeiert wird. Wien war für sie nicht nur wichtiger Haltepunkt, sondern auch jener Ort, an dem Themen und Mittel des romantischen Balletts ausprobiert und perfektioniert wurden.

Für die Institution der Wiener Oper war das Jahr 1822 also von herausragender Bedeutung. Neben den neuen Rossini-Opern, die im Kärntnertortheater gegeben wurden, agierte Filippo Taglioni als Ballettmeister eines beachtlichen Ensembles. Obwohl in Italien geboren, war er in Paris ausgebildet worden und gehörte nun der französischen Choreografen-Elite an. Viele von ihnen arbeiteten in Wien schon, bevor Napoleon 1805 die Donau überquert hatte, denn die Ballettleitung der Pariser Opéra war durch den Clan der Brüder Gardel bis zum Rückzug von Pierre 1829 blockiert. In Wien arbeiteten Jean-Pierre Aumer, Jean Coralli, Louis Henry, dazu etwas später Jules Perrot. Die Genannten wurden schließlich zu Trägern der ab den Zwanzigerjahren aufblühenden Ballettromantik, die auch heute noch als ein Höhepunkt der Kunstgattung gefeiert wird. Wien war für sie nicht nur wichtiger Haltepunkt, sondern auch jener Ort, an dem Themen und Mittel des romantischen Balletts ausprobiert und perfektioniert wurden.

Von Turbulenzen und Stürmen

Blickt man auf die „Jahrhundertschritte“, mit denen diese Artikelserie die Wiener Tanzgeschichte durchmisst, so ist der Schritt von 1722 bis 1822 durch später nicht mehr gekannte – sowohl positiv wie negativ wirkende – Stürme gekennzeichnet. Zunächst war da, ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, das Heraustreten des Balletts aus dem Gefüge der Oper. Dem Wiener Franz Anton Hilverding gelang dies auch mithilfe eines neuen – bürgerlichen – Publikums. Kaiser und Adel hatten sich mittlerweile weitgehend von Selbstausübenden auf die Zuschauerrolle zurückgezogen, aus der heraus nunmehr Ballett gepflegt wurde. Darauf folgte die propagandistisch heftig geführte Kontroverse zwischen französischen und italienischen Positionen. Eloquent stritten die Kontrahenten – Gasparo Angiolini und Jean Georges Noverre – darum, ein zeitgenössisches Handlungsballett, ein „ballet en action“, kreiert zu haben. Ihre Arbeit hinterließ Regelwerke, Angiolini dazu das 1761 im Burgtheater uraufgeführte Ballett „Don Juan, ou Le Festin de pierre“, wobei er in Christoph Willibald Gluck einen kongenialen Mitstreiter hatte. Noverres 1760 herausgekommene „Lettres sur la Danse, et sur les ballets“ erwiesen sich – als geschriebener Text – letztlich als nachhaltige Inspirationsquelle; seine 1771 in Wien initiierte Ballettschule kann als Nukleus für die heutige Ballettakademie der Wiener Staatsoper angesehen werden. „Don Juan“ betreffend, wäre noch festzustellen, dass das vor mehr als 260 Jahren entstandene Werk das älteste aller Ballette ist, die internationale Verbreitung fanden. In Wien wurde es zu einem festen Bestandteil des Repertoires: Im 20. Jahrhundert waren Fassungen von Heinrich Kröller, Erika Hanka, Richard Adama und John Neumeier zu sehen, zuletzt (2014) tanzte das Wiener Staatsballett die Version von Thierry Malandain.

Dass das so heftig geführte Für und Wider derart fruchtbringend war, konnte niemand ahnen! Von schier entfesselter Natur waren die nächsten Schritte, denen das Wiener Ballett nach der so glanzvollen Epoche von Hilverding, Angiolini und Noverre ausgesetzt war. Mitgerissen vom Furioso der politischen Umstürze, wurde das ansehnliche Ballettensemble 1776 von Joseph II. zur Gänze aufgelöst, erst fünfzehn Jahre später nahm es unter Leopold II. einen neuerlichen Aufschwung. Ein Sturm in doppelter Gestalt – das Tänzerehepaar Maria Medina und Salvatore Viganò – fegte ab 1792 über das Ensemble. Viganò, der „aufgeklärte Bewegungsschöpfer“, brach mit allen von Angiolini und Noverre etablierten Ordnungen: mit der Werkanlage, den Regeln der Fächer, vor allem mit der strengen Trennung zwischen handlungsvermittelnder mimischer Aktion und rein tänzerischen Mitteln. Ganz Mitteleuropa geriet in den Sog des Paares. Unter die Wiener Bewunderer reihte sich auch Ludwig van Beethoven. Sicherlich auch in der Hoffnung, den Beliebtheitsgrad der Viganòs für sich nutzen zu können, schuf er 1795 seine 12 Variationen über das „Menuett à la Viganò“; dazu kamen die 12 Variationen über einen russischen Tanz. Doch was zu einem Jahrhundertwerk hätte werden können – eine Zusammenarbeit zwischen Viganò und Beethoven in dem Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ –, scheiterte an dem Eigenwillen der beiden im Grunde gleichgesinnten Feuergeister. Ein anonymer Rezensent des 1801 im Burgtheater uraufgeführten Werks sah dies klar: „Alles ist für ein Divertissement, was denn doch das Ballet eigentlich seyn soll, zu groß angelegt.“ 1803 zog Viganò weiter. Für Mailand kreierte er mit dem sogenannten „coreodramma“ schließlich einen ganz neuen Werktyp. Entgegen der weitverbreiteten Meinung, „Geschöpfe des Prometheus“ zähle zu den selten gegebenen Werken, sei angemerkt, dass bis in die Gegenwart zumindest 70 Produktionen in Europa und Amerika nachweisbar sind. Zwei davon standen im Repertoire des Wiener Ensembles: Augusto Hus᾽ Version folgte im 19. Jahrhundert auf Viganòs Original, Aurel von Milloss᾽ Fassung wurde im 20. Jahrhundert aufgeführt.

Dass das so heftig geführte Für und Wider derart fruchtbringend war, konnte niemand ahnen! Von schier entfesselter Natur waren die nächsten Schritte, denen das Wiener Ballett nach der so glanzvollen Epoche von Hilverding, Angiolini und Noverre ausgesetzt war. Mitgerissen vom Furioso der politischen Umstürze, wurde das ansehnliche Ballettensemble 1776 von Joseph II. zur Gänze aufgelöst, erst fünfzehn Jahre später nahm es unter Leopold II. einen neuerlichen Aufschwung. Ein Sturm in doppelter Gestalt – das Tänzerehepaar Maria Medina und Salvatore Viganò – fegte ab 1792 über das Ensemble. Viganò, der „aufgeklärte Bewegungsschöpfer“, brach mit allen von Angiolini und Noverre etablierten Ordnungen: mit der Werkanlage, den Regeln der Fächer, vor allem mit der strengen Trennung zwischen handlungsvermittelnder mimischer Aktion und rein tänzerischen Mitteln. Ganz Mitteleuropa geriet in den Sog des Paares. Unter die Wiener Bewunderer reihte sich auch Ludwig van Beethoven. Sicherlich auch in der Hoffnung, den Beliebtheitsgrad der Viganòs für sich nutzen zu können, schuf er 1795 seine 12 Variationen über das „Menuett à la Viganò“; dazu kamen die 12 Variationen über einen russischen Tanz. Doch was zu einem Jahrhundertwerk hätte werden können – eine Zusammenarbeit zwischen Viganò und Beethoven in dem Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ –, scheiterte an dem Eigenwillen der beiden im Grunde gleichgesinnten Feuergeister. Ein anonymer Rezensent des 1801 im Burgtheater uraufgeführten Werks sah dies klar: „Alles ist für ein Divertissement, was denn doch das Ballet eigentlich seyn soll, zu groß angelegt.“ 1803 zog Viganò weiter. Für Mailand kreierte er mit dem sogenannten „coreodramma“ schließlich einen ganz neuen Werktyp. Entgegen der weitverbreiteten Meinung, „Geschöpfe des Prometheus“ zähle zu den selten gegebenen Werken, sei angemerkt, dass bis in die Gegenwart zumindest 70 Produktionen in Europa und Amerika nachweisbar sind. Zwei davon standen im Repertoire des Wiener Ensembles: Augusto Hus᾽ Version folgte im 19. Jahrhundert auf Viganòs Original, Aurel von Milloss᾽ Fassung wurde im 20. Jahrhundert aufgeführt.

Politik und Theorie versus Tanzfreude

Die wechselnde politische Stellung Österreichs gab auch die künstlerische Linie der Wiener Ballettszene vor. Eine politische Nähe zu Mailand, Venedig und Neapel zog italienische Ballettmeister und Tänzer an; das bestimmende Frankreich brachte französische Künstler. Der rasche Wechsel von Ballettmeistern und Tänzern, ihre „nationalen“ Richtungskämpfe, waren der Szene jedoch keineswegs abträglich, im Gegenteil. Widerstreitende Kräfte, geführt im Namen einer jeweils überragenden Persönlichkeit, machten Wien und Mailand zu „Kampfszenen“ zwischen alten und neuen, italienischen und französischen Positionen, in jedem Fall aber zu wichtigen Orten des Erprobens.

In Wien nach 1800 brachten sich aber noch ganz andere Streiter in Stellung; drei solcher Fronten standen der Ballettpraxis gegenüber: Zu allererst war da die verantwortliche kaiserliche Behörde, die gemäß des Desinteresses des Kaisers sowie der desaströsen finanziellen Lage des Staates agierte. Eine negative Front – dies wiederum eine Reaktion auf die Haltung des Kaisers – war dem Ballett innerhalb der Institution Oper erwachsen. Zwar nominell gleichberechtigter Partner des Opernensembles, wurde das Ballett nur dann solchermaßen eingesetzt, wenn die Oper Vorteile davon hatte. Ein Dokument aus dem Jahr 1817 beantwortet die auch heute noch aktuelle Frage nach dem Stellenwert des 1791 neu formierten Ensembles innerhalb der Institution Oper. Finanzminister Johann Philipp Graf Stadion antwortet 1817 auf den Vorschlag Kaiser Franz’ I., das Ballettensemble der Hoftheater aufzulösen, mit dem Rat, die jetzige Situation deswegen zu belassen, weil der Unterhalt eines Balletts billiger käme als der der Oper. Er schreibt: „Als Grundsatz dürfte aufgestellt werden, daß das Ballet zur Aushülfe und Unterstützung der Oper zu bestehen, und daher die Größe und Beschaffenheit des Personals sich von Zeit zu Zeit nach dem Maße des Bestandes der Oper zu richten hätte.“ Grundsätzlich sei diesbezüglich noch hinzugefügt, dass schon damals die staatlichen Entscheidungsträger die Qualität des tänzerisch und choreografisch Gezeigten weder selbst beurteilen konnten noch dies in ihrem Interesse lag.

Schließlich gab es die Phalanx der Theoretiker, die sich kämpferisch und eloquent gegen die Ballettpraxis wandte. Alles, was nach 1800 in Wien Ballett betraf, wurde infrage gestellt: Die Stellung des Balletts innerhalb der darstellenden Künste, das Werkgefüge, die einzelnen Bauteile und deren Zusammenwirken, die Dramaturgie, die aufgegriffenen Themenkreise, die nur von den „richtigen“ Genres – dem seriösen, dem heiteren, dem grotesken – aufgegriffen werden durften, woran sich wiederum Fragen um Personenkonstellationen und choreografische Konfigurationen anschlossen. Die Praxis kümmerte sich jedoch um keine Einwände. Das bereits ins Wanken geratene Regelwerk der Tänzerfächer, die schnelle Weiterentwicklung des Ballettvokabulars traten immer mehr in den Vordergrund. Dazu gewann die Bildung der Gruppe mehr und mehr an inhaltlicher Bedeutung. Ihre Binnenstruktur, ihre zeitliche wie räumliche Ausdehnung wurden immer wichtiger, bis sie letztlich im Laufe des Jahrhunderts Eigenleben bekam.

Schließlich gab es die Phalanx der Theoretiker, die sich kämpferisch und eloquent gegen die Ballettpraxis wandte. Alles, was nach 1800 in Wien Ballett betraf, wurde infrage gestellt: Die Stellung des Balletts innerhalb der darstellenden Künste, das Werkgefüge, die einzelnen Bauteile und deren Zusammenwirken, die Dramaturgie, die aufgegriffenen Themenkreise, die nur von den „richtigen“ Genres – dem seriösen, dem heiteren, dem grotesken – aufgegriffen werden durften, woran sich wiederum Fragen um Personenkonstellationen und choreografische Konfigurationen anschlossen. Die Praxis kümmerte sich jedoch um keine Einwände. Das bereits ins Wanken geratene Regelwerk der Tänzerfächer, die schnelle Weiterentwicklung des Ballettvokabulars traten immer mehr in den Vordergrund. Dazu gewann die Bildung der Gruppe mehr und mehr an inhaltlicher Bedeutung. Ihre Binnenstruktur, ihre zeitliche wie räumliche Ausdehnung wurden immer wichtiger, bis sie letztlich im Laufe des Jahrhunderts Eigenleben bekam.

Die Wiener „aufgeklärten“ Tanzschreiber, die sich grundlegend von den in Paris tätigen Feuilletonisten unterschieden, kritisierten vor allem das „Eindringen“ – so wurde es empfunden – des Tanzes in den Werkkorpus Ballett. Streitpunkt war der immer wichtiger werdende nicht inhaltlich motivierte Tanz innerhalb des Handlungsballetts, eine Entwicklung, die sich auf der – in doppeltem Sinn – rasch weitenden Tanztechnik gründete. Sie betraf das Schrittrepertoire und den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Schritte. Im Unterschied zu den Theoretikern suchten die Praktiker nach einem Eigenwert des Tanzes, nach Ausdrucksvermögen, Aussagekraft und Aufgabenbereichen des immer größer werdenden tänzerischen Materials. Als Ausdrucksform von Wesen aus anderen Welten, die in den kommenden Jahren die Ballettbühne bevölkern sollten, erhoben sich die irdischen Nachtwandlerinnen und ihre außerirdischen Schwestern, die Sylphiden, Wilis, Undinen, auf die Spitzen ihrer Füße. Marie Taglioni ist bis heute, nicht zuletzt durch die Titelrolle der 1832 in Paris uraufgeführten „La Sylphide“, Synonym für solch ein Wesen geblieben.

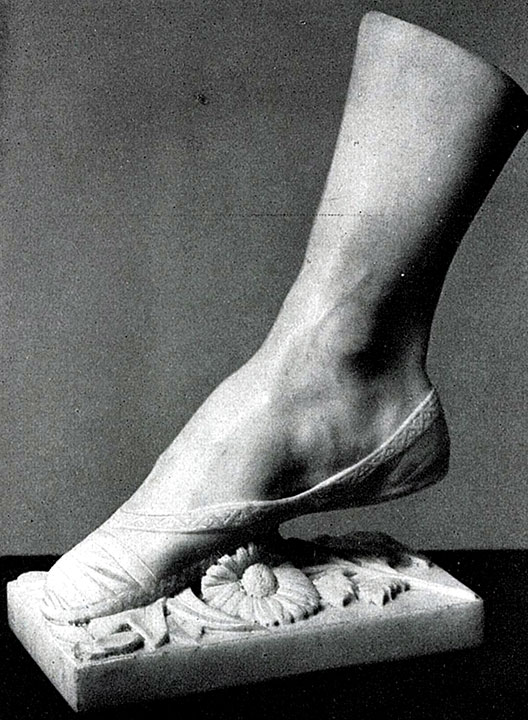

Was die Wiener Tanztheoriebildung aber im Besonderen kritisierte, war der Spitzentanz. Schon 1805 hatte man angesichts des diesbezüglich Dargebotenen mehr als unwillig reagiert. Das Tanzen auf der Spitze gehöre nicht auf eine Bühne der Wiener Oper, es sei „Seiltänzerey“! Schon 1807 sah sich Adolf Bäuerles „Theaterzeitung“ dazu veranlasst, sich zu besinnen. Da hieß es: „Ob ein Mensch, gleich einem Storche etliche Minuten auf der Zehenspitze eines Fußes auf den Boden, oder auf einem Seile stehe“, sei doch ein und dasselbe, Ballett sei aber nicht Zirkus! Kritisiert wurde aber auch eine neue Schrittkreation, die ebenso lächerlich schien wie das Tanzen auf der Spitze oder eine Arabesque: „Wenn der Mensch mit einem horizontalgestrekten, und einem in Grund stehenden Beine, wie ein Meilenzeiger frey stehet, und gleich einem Wetterhahne, nur viel schneller noch sich im Kreise drehet, oder einen Stuhl auf der Nase balanzirt, indem er auf einem Bein hüpft; was ist der Unterschied?“

Die Solistinnen des Ballettensembles, seien sie Italienerinnen – wie die Schwestern Francesca, Magdalena und Maria de Caro sowie Amalia Brugnoli – oder Französinnen – wie Emilie Bigottini –, experimentierten jedoch weiter. Vergeblichen ermahnte man sie, „seriös“ zu bleiben. Erst Vater und Tochter Taglioni war es beschieden, die Körperexperimente ins „Sinnvolle“ zu wenden. Sie waren es, die in weiterer Folge den Spitzentanz als überzeugende Ausdrucksform für das Fantastisch-Irreale etablierten; damit war ein ebenso unverwechselbares wie überzeugendes Mittel gefunden, den neuen Themenkreis auf die Bühne zu stellen.

Die Solistinnen des Ballettensembles, seien sie Italienerinnen – wie die Schwestern Francesca, Magdalena und Maria de Caro sowie Amalia Brugnoli – oder Französinnen – wie Emilie Bigottini –, experimentierten jedoch weiter. Vergeblichen ermahnte man sie, „seriös“ zu bleiben. Erst Vater und Tochter Taglioni war es beschieden, die Körperexperimente ins „Sinnvolle“ zu wenden. Sie waren es, die in weiterer Folge den Spitzentanz als überzeugende Ausdrucksform für das Fantastisch-Irreale etablierten; damit war ein ebenso unverwechselbares wie überzeugendes Mittel gefunden, den neuen Themenkreis auf die Bühne zu stellen.

Die mannigfachen, jedoch nicht gehörten Forderungen der Theoretiker hatten überraschende Konsequenzen. Obwohl der Tanz zunehmend zum Ausdrucksträger wurde, sahen die Aufklärer darin eine „falsche“ Entwicklung, das Ballett konnte in der Folge seinen „seriösen“ Platz innerhalb der darstellenden Künste nicht behaupten. In Mitteleuropa ist ihm der Befund der „bloßen Unterhaltung“ bis heute geblieben. Folgerichtig verabschiedeten sich auch die „seriösen“ Rezensenten aus der Szene, ihren Platz nahmen nun schreibende Theaterpraktiker ein, die in der Hauptsache handwerkliche Fragen und deren Veränderungen im Blick hatten.

Auf dem Weg zu Unverwechselbarkeit

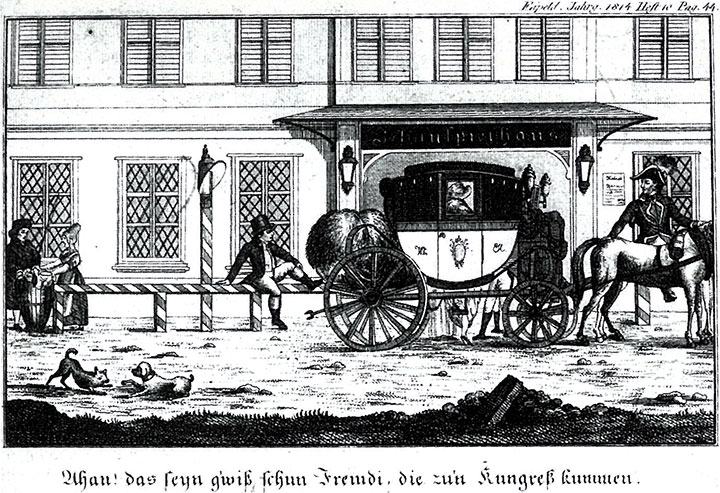

Als hätte das kriegsgebeutelte Wien 1805 nichts anderes als Tanz im Sinn, studierte Filippo Taglioni – er war von Stockholm nach Wien gekommen – mit dem Pierre-Gardel-Ballett „Die Tanzsucht“ (M: Étienne Méhul) ein Werk ein, das in ironisch-witziger Weise und mit größtem Enthusiasmus die Liebe zu Tanzfertigkeiten und deren Entwicklung thematisiert. Die Ballettszene ließ sich nur kurz durch die napoleonischen Kriegszüge irritieren. (Nach seinem zweiten Einmarsch in Wien besuchte Napoleon das Schönbrunner Schlosstheater, um dort „La Fille mal gardée“ zu sehen.) Angestachelt von der Hektik des Wiener Kongresses, der mit der Bigottini „seine“ Ballerina gekürt hatte, tanzte man nun 1822 unter wechselnden Ballettmeistern ein interessantes Repertoire von einem Dutzend Ballette.

Die Frage, nach welchen Kriterien diese Ballette ausgewählt wurden, führt zunächst auf eine scheinbar allesbestimmende Fährte. Doch die offensichtlichen Vorbilder Literatur und Opernproduktion lassen, genau besehen, mehrere Inspirationsebenen erkennen. Geht man den aufgegriffenen Themenbereichen nach, so wird in dieser Zeit Motiv um Motiv jenes Reservoirs zusammengetragen, die die Dramaturgie des kommenden – des romantischen Balletts – kennzeichnen: das konzise Gegeneinander von Tragödie, Farbe und Stimmung, von Solotanz und Gruppe, von mimischer Aktion und Tanz, von Tanzfächern und ihren verschiedenen Tanzstilen. Das noch dem späten 18. Jahrhundert entstammende mehraktige „Rührstück“, etwa „Nina, oder Die Wahnsinnige aus Liebe“ (M: Louis-Luc Loiseau de Persuis) bot einer Tänzerin Gelegenheit, hochdramatisch zu agieren. Der Wahnsinn der Nina findet sich in der berühmten Szene in „Giselle“ wieder. Die Reihe von mehraktigen „Literatur-Balletten“ – „Johanna d᾽Arc“ (Ch: Aumer, M: Robert Graf von Gallenberg), „Hamlet“ (Ch: Henry, M: Gallenberg) und „Die heftige junge Frau“ (Ch: Filippo Taglioni, M: Adalbert Gyrowetz und Gallenberg; das Werk hatte Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ zur Grundlage) erwiesen sich als dramatische Aufgaben für den noblen Bereich beziehungsweise den des Halbcharakters.

Die Frage, nach welchen Kriterien diese Ballette ausgewählt wurden, führt zunächst auf eine scheinbar allesbestimmende Fährte. Doch die offensichtlichen Vorbilder Literatur und Opernproduktion lassen, genau besehen, mehrere Inspirationsebenen erkennen. Geht man den aufgegriffenen Themenbereichen nach, so wird in dieser Zeit Motiv um Motiv jenes Reservoirs zusammengetragen, die die Dramaturgie des kommenden – des romantischen Balletts – kennzeichnen: das konzise Gegeneinander von Tragödie, Farbe und Stimmung, von Solotanz und Gruppe, von mimischer Aktion und Tanz, von Tanzfächern und ihren verschiedenen Tanzstilen. Das noch dem späten 18. Jahrhundert entstammende mehraktige „Rührstück“, etwa „Nina, oder Die Wahnsinnige aus Liebe“ (M: Louis-Luc Loiseau de Persuis) bot einer Tänzerin Gelegenheit, hochdramatisch zu agieren. Der Wahnsinn der Nina findet sich in der berühmten Szene in „Giselle“ wieder. Die Reihe von mehraktigen „Literatur-Balletten“ – „Johanna d᾽Arc“ (Ch: Aumer, M: Robert Graf von Gallenberg), „Hamlet“ (Ch: Henry, M: Gallenberg) und „Die heftige junge Frau“ (Ch: Filippo Taglioni, M: Adalbert Gyrowetz und Gallenberg; das Werk hatte Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ zur Grundlage) erwiesen sich als dramatische Aufgaben für den noblen Bereich beziehungsweise den des Halbcharakters.

Filippo Taglionis „Das Schweizer Milchmädchen“ (M: Gyrowetz, 1821), eine getanzte Replik auf Joseph Weigls lyrische Oper „Die Schweizerfamilie“ (1809), präsentiert mit den Mitteln des Halbcharakters nicht nur die ländlich schattierten Farben, sondern gab der Protagonistin auch Gelegenheit, schauspielerisches Talent zu zeigen. Dass diese Chance weltweit genutzt wurde, zeigen die Wiedereinstudierungen des Balletts: Innerhalb weniger Jahre war es in Berlin, Paris, St. Petersburg, London, Moskau, Kopenhagen und sogar in New York herausgekommen. Im 20. Jahrhundert wurde das Werk zuerst von Pierre Lacotte wiederbelebt (Moskau 1980). Ähnliche Bedeutung kommt auch einem weiteren Werk von Gyrowetz zu: Der Komponist formte 1815 selbst seine „Operette“ „Die Pagen des Herzogs von Vendôme“ (1808) zu dem gleichnamigen Ballett um, das bis 1836 auf dem Spielplan blieb. Der große Erfolg ging von den titeltragenden Pagen aus, die „en travestie“ in (eng anliegenden) Männerkleidern auftraten.

Weiße Ausdruckskörper

Weiße Ausdruckskörper

Die Ballettneuschöpfungen, die auf Opernvorlagen beruhten, waren meist mehr als Resultate eines simplen Transferprozesses, sie entpuppen sich oft als raffiniertes Spiel mit Themen und Motiven, wobei das Ballett zusätzlich zu neuen Mitteln fand, um andere Aussagen zu erzielen als die in der Oper aufgegriffenen. In dem neu gewonnenen „Raum“ finden nun die Charakteristika des romantischen Ballettkosmos Platz. Die Oper wiederum sah im Ballett zusätzliches dramaturgisches Potenzial, der bewusste Ebenenwechsel zwischen Gesang und mimischer Aktion – etwa in „La Muette de Portici“ (M: Daniel François Esprit Auber) – wurde zu einem effektvollen dramaturgischen Mittel. Und die Grand opéra lieferte neben der Ballettszene im III. Akt in Giacomo Meyerbeers „Robert le diable“, die als Nukleus des romantischen Balletts gilt, mit der Titelpartie auch jenen schwankenden Helden, der in vielfacher Spielart das Ballett des 19. Jahrhunderts beherrschen wird: James, Albrecht, Siegfried und Solor. Auch neue historische und geografische Räume öffneten sich: Das dunkle Mittelalter, Schottland, dazu spanische Regionen, die Schweiz, Savoyen oder das Herzogtum Vendôme, aber auch „exotische“, eroberte Länder und Völker weit östlich und westlich Europas, wo – der Meinung der Zeit nach – durchaus auch „edle Wilde“ beheimatet sein konnten.

Für die so wichtige Entwicklung der Gruppe – die man durchaus mit der Stellung des Chores innerhalb der Oper vergleichen kann – ist „Alfred der Große“ (Ch: Aumer, M: Gallenberg, 1820) das wichtigste Beispiel. Eine Szene des mehraktigen heroisch-pantomimischen Werks enthält einen „weißen Traum“. Neben der als „seltsame Verirrung“ gesehenen gotischen Dekoration spricht eine Rezension von der dort auftretenden „Gruppe weißgekleideter Frauen“, die, wie es hieß, eine eigene Atmosphäre evozieren, von der ein besonderer Atem ausgehe.

Gerade in diesem Zusammenhang muss die Arbeit von Friedrich Horschelt erwähnt werden, der durch die Unterhaltung des im Theater an der Wien beheimateten, 1821 aufgelösten Kinderballetts berühmt geworden war. Seine für dieses Ballettensemble herausgebrachten Werke sind doppelt hervorzuheben. Zum einen wird von dem „poetisch-choreografischen Wert“ gesprochen, womit der zu dieser Zeit noch überaus selten gebrauchte Begriff der „Choreografie“ ins Spiel kommt. Zum anderen hatte Horschelt es verstanden, die von ihm geführten Gruppen nicht nur mit höchster Präzision und Gleichförmigkeit, sondern auch „fließend“ ausführen zu lassen. Darüber hinaus arrangierte er die Formationen bildhaft – man sprach von „Gruppirungen“, „Stellungen“ oder „Evolutionen“ – sowohl in die Tiefe des (Bühnen-)Raums als auch stufenförmig übereinander. Nach diesem Vorbild wurden nun Gruppen in den Werkkorpus mit aufgenommen, wobei sie insgesamt gesehen an eigener Größe gewannen. Sie wurden entweder dekorativ und ohne Bezug zum Inhalt oder als stimmungs- und atmosphärebildende Körperschaft eingesetzt. Insbesondere die inhaltsbedingte Verwendung als weiße „Ausdrucksgruppe“ ist heute Teil des klassischen Tanzerbes. Zudem setzte Horschelt im verstärkten Maß „charakteristische“ Tänze ein. Dabei handelte es sich um für die Bühne zugerichtete, vornehmlich spanische, ungarische und polnische Tänze, deren Einsatz in den folgenden Jahren Kennzeichen für die heitere Ballettproduktion wurde.

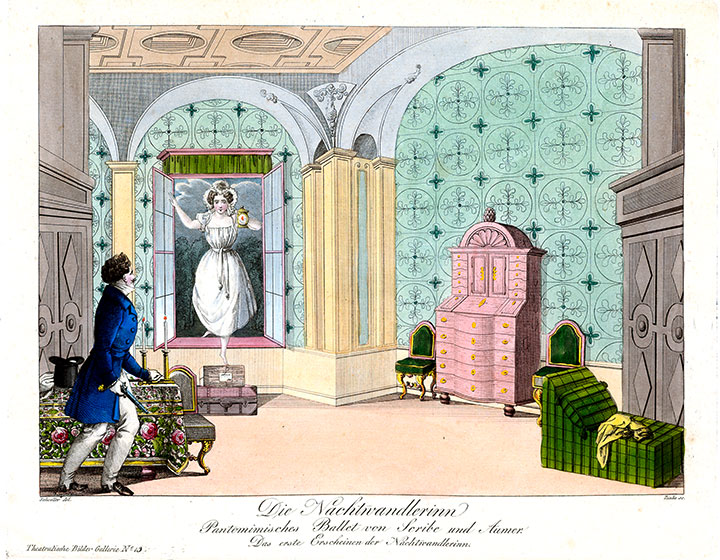

Andere 1822 getanzte Ballette wiesen Themenkreise auf, die wichtig für das Werden des romantischen Balletts wurden. „Clari“ etwa (Ch: Louis Milon, einstudiert von Filippo Taglioni; M: Gallenberg), bereits als „romantisches Ballett“ (!) ausgewiesen, hatte das Handlungsmotiv des Standesunterschieds zum Thema. Als Übergang in die irreale Welt fungierte das Nachtwandeln. Bleich und weiß stand die Nachtwandlerin im Fenster, stieg hinab in die bunte bürgerliche Stube, zugleich in das Unterbewusstsein des Protagonisten. Schon 1826 hatte Filippo Taglioni seine „Nachtwandlerin“ (M: Gyrowetz) herausgebracht, 1830 folgte eine gleichnamige Fassung von Coralli, erst 1835 fand die Wiener Erstaufführung von Vincenzo Bellinis Oper „La Sonnambula“ statt.

Andere 1822 getanzte Ballette wiesen Themenkreise auf, die wichtig für das Werden des romantischen Balletts wurden. „Clari“ etwa (Ch: Louis Milon, einstudiert von Filippo Taglioni; M: Gallenberg), bereits als „romantisches Ballett“ (!) ausgewiesen, hatte das Handlungsmotiv des Standesunterschieds zum Thema. Als Übergang in die irreale Welt fungierte das Nachtwandeln. Bleich und weiß stand die Nachtwandlerin im Fenster, stieg hinab in die bunte bürgerliche Stube, zugleich in das Unterbewusstsein des Protagonisten. Schon 1826 hatte Filippo Taglioni seine „Nachtwandlerin“ (M: Gyrowetz) herausgebracht, 1830 folgte eine gleichnamige Fassung von Coralli, erst 1835 fand die Wiener Erstaufführung von Vincenzo Bellinis Oper „La Sonnambula“ statt.

Dem Wasserbereich hatte sich bereits 1825 Henry mit seiner „Undine“ (M: Gyrowetz) zugewandt. Im Kontrast dazu stand die sinnliche Welt der „Amazonen“ und „Bajaderen“, Spezies aus unbestimmten fernen Fantasieländern, die man meist in größerer Anzahl und en bloc zu sehen bekam. Erstere traten in kriegerisch akzentuierten Handlungen und bewaffnet auf, was den sinnlichen Reiz – immer ein Subtext des Bühnentanzes – offenbar erhöhte. Von der großen Zahl solcher Produktionen seien nur „Amazonen“ (Ch: Henry, M: Gallenberg, 1823) und „Der Frauen-Aufruhr im Serail“ (Ch: Bernardo Vestris, M: Franz Schira, 1839) genannt.

Allgemein strebte man keine Repertoirebildung an, der Fokus lag auf der Novität. Der auch dadurch schnell wechselnde Spielplan wurde durch den ständigen und intensiven Austausch zwischen Wien, Neapel, Mailand einerseits und Paris andererseits zusätzlich gehoben. Mit verblüffender Schnelligkeit kamen die Erfolgsstücke anderer Städte – oft samt deren Protagonisten – nach Wien. Dieser Transfer bewirkte – wie etwa 1823 im Fall des Tänzerehepaars Brugnoli/Paolo Samengo aus Neapel – regelrechte Schübe in der Weiterentwicklung der Tanztechnik. Dies galt nicht nur für den Tanz der Frauen, sondern auch für die Bildung des Pas de deux im heutigen Sinn.

Allgemein strebte man keine Repertoirebildung an, der Fokus lag auf der Novität. Der auch dadurch schnell wechselnde Spielplan wurde durch den ständigen und intensiven Austausch zwischen Wien, Neapel, Mailand einerseits und Paris andererseits zusätzlich gehoben. Mit verblüffender Schnelligkeit kamen die Erfolgsstücke anderer Städte – oft samt deren Protagonisten – nach Wien. Dieser Transfer bewirkte – wie etwa 1823 im Fall des Tänzerehepaars Brugnoli/Paolo Samengo aus Neapel – regelrechte Schübe in der Weiterentwicklung der Tanztechnik. Dies galt nicht nur für den Tanz der Frauen, sondern auch für die Bildung des Pas de deux im heutigen Sinn.

Darüber hinaus waren solche Schübe auch für den Tanz der Männer von größter Wichtigkeit. Schon 1808 hatte der exzentrische Pariser Startänzer Louis Duport erstmals in Wien gastiert, wo er zunächst nur „auf Durchreise“ auftrat. Er zog sich aber früh von der Bühne zurück, um in den Jahren 1826 bis 1830 als Geschäftsführer von Domenico Barbaja sowie von 1830 bis 1836 selbst als Pächter des Kärntnertortheaters zu fungieren. Ihm wurde 1828 sogar das Bürgerrecht von Wien verliehen. Weitere ausgezeichnete Tänzer waren: die brillanten Brüder Gaetano und Ferdinando Gioja, Filippo Taglioni und Coralli, die bisweilen ein Duo bildeten, Jean Rozier, Antonio Guerra, Albert, etwas später Perrot, Gustave Carey und Arthur Saint-Léon.

Transferieren und Variieren waren auch Mittel der Ballettkomponisten. Ganz bewusst griffen sie populäre Opernmotive auf und bauten sie entweder in ihre Partituren mit ein oder stellten diese überhaupt aus bekannten „Schlagern“ zusammen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das heute noch weltweit getanzte Ballett „La Fille mal gardée“ (Ch: Jean Dauberval, Bordeaux 1789), das unter ständig wechselnden Titeln und zur Musik verschiedenster Komponisten seit 1794 in Wien getanzt wurde. Die zuletzt, 1986, vorgenommene Einstudierung des Werks – Frederick Ashtons Fassung für das Royal Ballet 1960 – steht in dieser Saison wieder auf dem Spielplan des Wiener Staatsballetts.

Ein weiteres Debüt: Fanny Elßler

Ein weiteres Debüt: Fanny Elßler

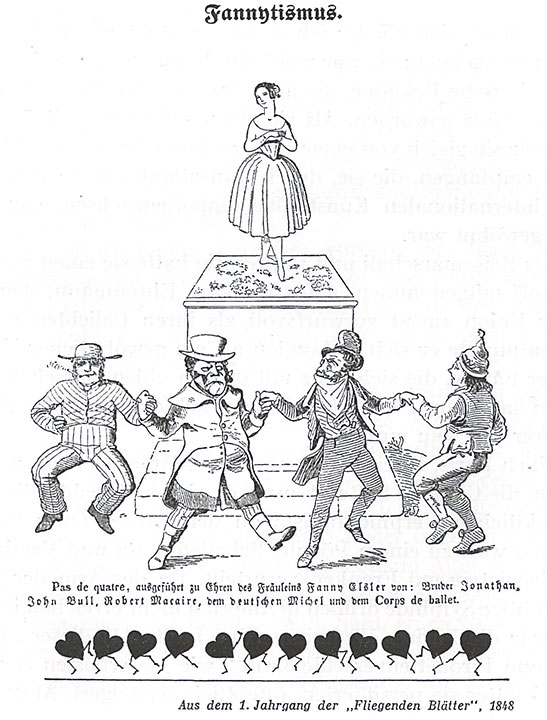

Hatten Aumer, Henry und Coralli, dazu Filippo Taglioni, die romantischen Ballettingredienzien im Kärntnertortheater entwickelt und später von Wien nach Paris transferiert, so war es wiederum Wien, das für die Interpretation dieses Kosmos eine Auserwählte in die Welt zu senden vermochte: Fanny Elßler. 1810 in Gumpendorf bei Wien geboren, wurde sie 1818 Mitglied des Ballettensembles am Kärntnertortheater. Knapp zwölfjährig steht sie im Juni 1822 in Marie Taglionis Debütballett in der Rolle einer Bacchantin erstmals an der Seite ihrer späteren Rivalin auf der Bühne. Nach dem Studienaufenthalt in Neapel wird ihr Talent in Wien immer augenscheinlicher. 1830 gastiert sie in Berlin, wo ihre internationale Karriere ihren Anfang nimmt. Ab 1832 beginnt sie europaweit zu tanzen, 1833 debütiert sie in London, 1834 in Paris, 1844 in Mailand. 1840 tritt sie ein zweijähriges Gastspiel nach Amerika an, 1848 debütiert sie in Russland. 1851 beschließt die Elßler ihre künstlerische Laufbahn; sie stirbt 1884 in Wien.

Elßler ist (für die Zeit) von „richtiger“ Größe und, besonders wichtig, von „guten Proportionen“, sie ist ohne Zweifel schön, ist dem ihr eigenen Tänzerfach des „Halbcharakters“ entsprechend von „heiterer Anmut“, kann aber auch Rollen des „noblen“ Fachs ausführen. Ihr schauspielerisches Talent befähigt sie darüber hinaus, rein mimische Partien zu interpretieren. Die Elßler umstrahlt eine magische Aura, diese wird durch sinnliche Ausstrahlung intensiviert. Ihre Technik ist – besonders die Fußarbeit – brillant. Für die Elßler gab es Triumphe, die, so unüberbietbar sie jedes Mal zu sein schienen, sich von Mal zu Mal steigerten. Einen solchen erzielte das 1836 von ihr kreierte Solo, das sie in Paris im Ballett „Le Diable boiteux“ (Ch: Coralli, M: Casimir Gide) tanzte und das nach dem zugrunde liegenden spanischen Volkstanz „Cachucha“ genannt wurde. Diese versetzte Zuschauer in aller Welt in Delirien. Am 10. März 1843 schreibt die Elßler in London in ihr Tagebuch: Ist es Blindheit oder hab᾽ ich wirklich nichts zu fürchten? Von keiner lebenden Künstlerin?“

Bis heute wird Elßlers zum „Mythos“ erklärtes Dasein immer wieder in Erinnerung gerufen. Neben Grafiken, Gemälden, Plastiken, Medaillons, Fotografien, Ausstellungen, Biografien, Romanen, Operetten, Spielfilmen, Galas und Ballettsälen, die ihren Namen tragen, Münzen, Briefmarken, Gedenktafeln und Benennungen von Verkehrswegen (von nach ihr benannten Konditorkreationen und einem Fanny-Elßler-Roséwein soll nicht die Rede sein) sind eigene Ballette mit biografischen Anspielungen zu nennen: Das erste schuf Margarete Wallmann 1934 für das Staatsopernballett, Susanne Kirnbauer gestaltete ihres 1989 für das Volksopernballett. Vor allem aber zählen die von Gerhard Brunner veranlassten Einstudierungen von Rekonstruktionen ihrer legendären Tänze „La Cachucha“, im Staatsopernballett 1969 erstmals von Christl Zimmerl dargeboten, und die von Jolantha Seyfried 1985 in „Hommage à Fanny Elßler“ ausgeführte „Cracovienne“. Der von Riki Raab gestiftete Fanny-Elßler-Ring wurde 1960 an Edeltraud Brexner verliehen, es folgten Jolantha Seyfried und Dagmar Kronberger; derzeitige Trägerin ist Rebecca Horner.

Bis heute wird Elßlers zum „Mythos“ erklärtes Dasein immer wieder in Erinnerung gerufen. Neben Grafiken, Gemälden, Plastiken, Medaillons, Fotografien, Ausstellungen, Biografien, Romanen, Operetten, Spielfilmen, Galas und Ballettsälen, die ihren Namen tragen, Münzen, Briefmarken, Gedenktafeln und Benennungen von Verkehrswegen (von nach ihr benannten Konditorkreationen und einem Fanny-Elßler-Roséwein soll nicht die Rede sein) sind eigene Ballette mit biografischen Anspielungen zu nennen: Das erste schuf Margarete Wallmann 1934 für das Staatsopernballett, Susanne Kirnbauer gestaltete ihres 1989 für das Volksopernballett. Vor allem aber zählen die von Gerhard Brunner veranlassten Einstudierungen von Rekonstruktionen ihrer legendären Tänze „La Cachucha“, im Staatsopernballett 1969 erstmals von Christl Zimmerl dargeboten, und die von Jolantha Seyfried 1985 in „Hommage à Fanny Elßler“ ausgeführte „Cracovienne“. Der von Riki Raab gestiftete Fanny-Elßler-Ring wurde 1960 an Edeltraud Brexner verliehen, es folgten Jolantha Seyfried und Dagmar Kronberger; derzeitige Trägerin ist Rebecca Horner.

Fortsetzung folgt

22. August 2022: 400. Geburtstag des Wiener Staatsballetts (Teil II)